刚听到“半小时掉两架”的说法,我先吓了一跳——真有这么凑巧的事?再看细节才发现,这不是传闻,而是美国海军自己发的通告。这事让人第一感觉就是:他们是不是太拼了,还是设备老到不听使唤?

先回到那天的时间点。10月26日下午,“尼米兹”号在南海转悠,下午两点四十五分,一架MH-60R直升机刚离开甲板就沉下去。三个人漂在水面,好在救援艇几分钟就把人捞上来。半小时后,下午三点十五分,一架F/A-18F也在起飞阶段扑通一声进海,两名飞行员弹射后被直升机拉走。

同一条航母,同一块海面,同一天气,两种机型,时间差只有三十分钟。其实别说外人,连美国总统也觉得这不是平常事。特朗普在飞机上被追问时只说了一句“这事不对劲”,接着又甩出“燃油有问题”的猜测,好似先把锅往油桶那推。

先别忙着认定是油的错。航母上加油有一大堆程序,从油管到滤芯得层层检查。若真是油混了杂质,理论上出港前就能测出来。把所有问题都扔给“燃料不纯”,听着简单,操作上却解释不了直升机和战机同时趴窝的全部细节。

换个角度也能理解人家为什么先想到油。眼下“尼米兹”号已满五十岁,它的储油舱去年就被曝有渗漏。同样老旧的管线要是藏了水汽或者锈屑,发动机确实会闹脾气。只是,解释得过去,并不代表就此盖章定论。

再说飞行员状态。“尼米兹”号这趟任务已经拖了七个多月,甲板每天像车间一样,一架接一架地练起降。人不是机器,连轴转久了,眼睛跟手都会出错。美国政府之前还闹停摆,薪水发放晚,水兵跑去领救济食品,这种情绪放到飞行甲板,谁也不敢说事故一定不会来。

再看那两架受害者的年纪。F/A-18F平均机龄十八年,一些液压件在仓库里早排不上号;MH-60R虽然稍新,也干了不少年头。机体上金属的疲劳线外人看不出,可真正拿到机库里拆开,才知道缝隙里早就生锈。

有朋友问,为啥非得让老航母继续顶?原因一点都不复杂。新的“福特”级虽然号称先进,可它的弹射器好些时候罢工,连厕所管道也堵过。老舰就被迫上场,一边展示力量,一边硬撑工期。结果就是今天大家看到的窘态——出海还没耍出气势,先自己摔了两架。

有人怀疑是不是有什么外部干扰?军方到现在没松口,只说在查。网络上也有传说,说海面下有什么“黑科技”影响起飞。可从过往经验看,硬件老化和人员疲劳已经足以让飞机出事。军事专家给出的比喻是:一支铅笔用到尾部,稍一使劲就断,真不必找鬼魅传说。

特朗普那句“好像有人动了燃油”听着眼熟。当年“胖子伦纳德”靠着给军舰供劣质油大赚了一票,后来还把不少军官拉下水。这一段历史让外界对油料质量格外敏感。可问题是,这回的主角是自己家老旧设备,不是黑心商人。

事故之后,美国海军干脆让“尼米兹”号掉头回本国。有人私下估算,这条航母再支撑一次长程任务的可能性微乎其微,或许回港没多久就进了退役队伍。要是这样,再昂贵的检修都变鸡肋,不如趁早停下。

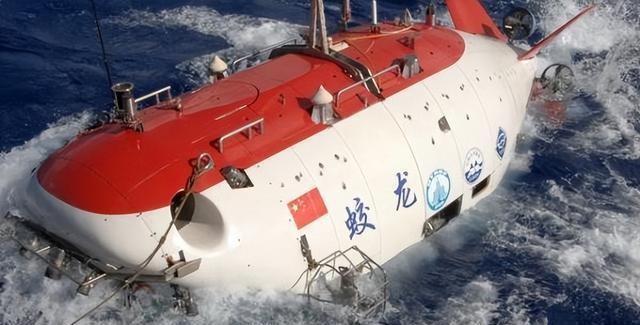

此时另一个话题冒了头:残骸要不要捞?南海深处多地水深数千米,捞一架二十多吨的战机并非小活。美国此前帮F-35C找了两个月才找着,为此还租了东南亚地区的船。对比之下,中国手里的“蛟龙”深潜器试过万米,家门口的地形也烂熟,这时就显出差距。

外交部听说了,也摆出一句常用表态:“若需协助,可提供帮助”。听着客气,但谁都明白美国不会轻易点头。装备涉及信息保密,他们宁可多花时间,也不愿把残骸摆在中国船的甲板上——夜里真会睡不踏实。

可一旦美方坚持自己来,又要面对常规难度:租船、布网、带潜水器、拖拽、分段切割,还得躲台风,一环套一环。外头看热闹的人难免揶揄:上次拖了两个月,这回会不会更久?这些话虽然不好听,却也反映了大家对美军实际能力的质疑。

说起质疑,还得回到美国自己体系里的旧账。十几年前,国会就做过报告,指出舰机维护经费被挪作他用。钱多没多花没人敢说,但代理商和军火商收益不差,却苦了基层。零件配额缩了,老机型的备件靠拆东补西,一旦连环故障,想不出事都难。

于是大家看到的新闻,总像多米诺骨牌。去年“杜鲁门”号与商船碰了一下,摸不清谁走错航道;几个月后,又传出战机滑出甲板。外界每次都惊呼,航母不是号称海上堡垒吗?可架不住岁月和账本,机械照旧需要更换零件,操作员终究需要休息。

回到这次双机落海的一个细节。直升机出事后,甲板上有十几名水兵还没缓过神,战机又开始加力。有人悄声说,指挥官当时也犹豫,可演练排定死板,窗口期又短,再加上天气看似平稳,就让起飞继续。现在看,哪怕稍微停一停,也许结果不同。

特朗普口中的“大问题”,到底指的是哪一环?燃油、人员、设备,其实是同一根链上的环节。如果最弱的一环拖垮整体,危险就会在同一时间段集中爆发。短短半小时,就是这种累积风险的缩影。

再谈机密外泄的担忧。F/A-18F虽然上市多年,但电子设备还在换代,部分通信组件与后续项目兼容。MH-60R的声呐吊舱更涉及反潜资料。放眼南海,美方当然担心数据落入他国研究室。既要保密,又要深海捞,人手和设备都要翻倍,成本只会加码。

有人问,既然老航母老飞机问题这么多,美军为何偏去南海演练?回答其实简单:日程早排好了,换掉战备任务的难度更大。出海前一堆将领背负考核,一旦取消可能影响晋升,换成谁也不愿扛这个黑锅。

这次事件也暴露飞行员训练的尴尬现状。战区高强度轮换,部分飞行员平均休息不到正规标准。身体疲劳带来的判断差异,不必夸大也足够要命。直升机旋翼只要转速掉一点,战机起飞角度只要小偏差,就会落在海里。

当下外界关心调查报告何时出。依照惯例,航母要先回港,黑匣子要和机队数据对照,半年到一年是常见周期。等那份厚厚的英文报告摆出来,关注度未必还在,连很多美军士兵都不指望能看到全本。

事故带来的直接后果,是“尼米兹”号返回日程提前。美国国内舆论有声音提醒国会:把军费用在补丁式维护,不如加速换代。但预算案牵涉十几个州的工厂,谁也不肯让步。最终还是老装备继续漂在海上,新装备卡在产线。

有人总结说,这是霸权体制背后的惯性,更是流水账式管理的结局。我只看见事实:半小时,两架,南海,老舰,老机,疲劳的人。这里头没有悬疑,只有一堆数得清的变量堆在一起,最后同时失控。

如今海面已恢复平静。“尼米兹”号航母返回途中会经过几处补给点,外界仍在计算飞行甲板是否继续开放训练。军方内部文件暂未披露,但以往经验显示,他们会尽量保持低调,少惹眼。飞行员站在甲板上,看着被涂上油漆的扶手,心里可能在想:还能坚持多久?

美国舰队后续会否调整部署?公开资料暂未更新,但专家认为即使掉了两架,对整体战备的数据影响有限,影响大的是士气与外界印象。当年“福特”号遇到系统故障,也有人说动摇了信心,可任务照样还是排满。模式既定,转弯不易。

做一个简单小结,不提教训,只把事实排在一起:上万人的航母编队依靠老旧设备长时间运行,压力从机匣传到人脑,再落到海面。两次坠机只是众多隐患撕开的一个出口,后续若不改流程,类似情况仍会出现,只是落在何地的差别。