1644年暮春,山海关的风裹挟着渤海咸腥的气息,却吹不散关宁军大帐中弥漫的压抑。站在箭楼上的吴三桂俯瞰关隘,只见南面李自成十万大顺军旌旗招展,北面多尔衮两黄旗铁骑已屯兵欢喜岭,两股势力形成夹击之势,将这座咽喉要塞推向历史转折的漩涡。

这位三十二岁的“平西伯”面临抉择:他的决定不仅关乎个人命运,更将改写帝国走向。史载“山海关投降”毫无悬念,实因号称五万的关宁铁骑早已被三条无形绳索束缚,彻底丧失反抗能力。

崇祯十七年正月,北京户部已无力支付关宁军军饷。三月崇祯自缢后,朝廷体系彻底崩溃,吴三桂不得不自筹粮草。然而山海关本就地瘠民贫,突然涌入的数万张嘴迅速掏空粮仓。据山海关通判朱国梓残稿记载,四月时士兵日粮已锐减至“米三合、豆二合”,不足平日的三成,战马更是“日食不及一石”,饿得啃食营帐木桩。

当李自成使者携四千两白银与十日口粮抵达时,士兵眼中看到的已非“叛贼”,而是生存希望。吴三桂深知,再拖延三日,无需敌军攻城,饿极的士兵便会自行抢粮。

李自成扣押吴三桂之父吴襄、爱妾陈圆圆及三十余名亲属作为人质。四月上旬,大顺军将吴襄押至德胜门外当众杖责四十的消息传至山海关,每声板子都如击打在关宁军心上。更致命的是,李自成密使下达最后通牒:三日内不降,即斩吴襄首级并屠戮吴氏全族。

与此同时,清军密使带来多尔衮的“优惠套餐”:开关后清军负责解救人质,并赐吴氏全族“免死金牌”。一边是亲父性命垂危,一边是全家平安承诺,士兵们用脚投票,选择能提供生存保障的一方。

山海关驻军并非吴三桂独掌,总兵高第、副将杨珅、参将郭云龙等十余支部队号称五万,实则精锐不足万人。这些将领多出身辽东将门,与清军存在千丝万缕的联系——有的亲属已投清,有的旧部在清军中担任要职。

四月二十日,高第率先派人与多尔衮接触,提出“开关换粮”条件。次日,郭云龙等五将联名上书,要求“顺应天意民心”。吴三桂原欲观望,却被将领们围堵逼宫:“若不决断,我等自行投清!”此时他若坚持抵抗,必将众叛亲离,甚至引发亲兵哗变。

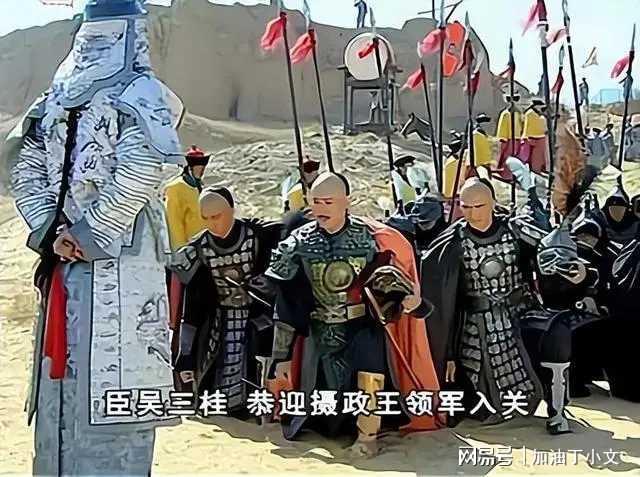

四月二十二日黎明,山海关城门悄然开启。吴三桂率部剃发易服,跪迎多尔衮。这场投降没有激烈争论,没有血书死谏,甚至缺乏象征性的“兵谏”,唯有近乎沉默的集体转向。

史载“关宁军五万,一夜尽降”,实乃三条绳索同步收紧的必然结果:饥饿剥夺战斗力,人质危机瓦解斗志,同僚裹挟消除犹豫。更深层原因在于,明朝已彻底失去合法性——皇帝自缢、京师陷落、军饷断绝,而清军不仅提供粮食银钱,更以“世袭佐领”“封妻荫子”等实际利益吸引士兵。

当生存与忠诚只能二选一时,大多数士兵选择活下去。吴三桂跪地的瞬间,山海关的沉默并非源于将领忠心,而是三条绳索已将“反抗”选项彻底勒杀。这场集体投降,是饥饿、恐惧与从众心理交织的必然产物。

历史未在山海关留下悲壮血色,却留下冰冷真相:当制度溃烂、粮饷断绝、家人被挟,再精锐的部队也不过是群求生的普通人。