8月初,中国对加拿大进口油菜籽正式启动反倾销调查,并迅速跟进征收75.8%的初步关税。这一举措直接导致加拿大油菜籽在中国市场的份额急剧萎缩,相关产业遭受重创。

面对国内经济压力,加拿大政府多次尝试通过外交途径挽回局面,不仅提出重新评估对中国电动车、钢铁及铝产品的进口关税政策,还派遣高级贸易代表团访华。然而,在中方看来,这些举措更像是“事后补救”,且缺乏实质性诚意。加之此前中加政治关系持续紧张,中国对加拿大的信任已大幅消耗。最终,加拿大的努力未能奏效,只能眼睁睁看着原本属于自己的中国市场被澳大利亚迅速填补。

据路透社最新报道,中国近期已分9批购进54万吨澳大利亚油菜籽,占2024年中国总进口量的8%。这些订单计划于2025年11月至2026年1月间完成装运,标志着澳大利亚正式取代加拿大成为中国油菜籽的主要供应国。

澳大利亚此次成功“上车”,得益于中澳关系的持续缓和。中国不仅给予澳大利亚油菜籽订单,更通过实际行动释放了“重新接纳”的积极信号。对澳大利亚而言,这不仅是数百万吨的贸易合作,更是两国关系改善的重要里程碑。

表面上看,这是一场关于油菜籽的市场竞争,实则暗含“大国关系杠杆”的深层逻辑。中国选择澳大利亚而非加拿大,既是对国内渔农产业的实际支持,也是政治层面改善与堪培拉关系的战略考量。同时,这一选择也向渥太华传递了明确信号:市场准入并非理所当然,而是政治关系的直接产物。

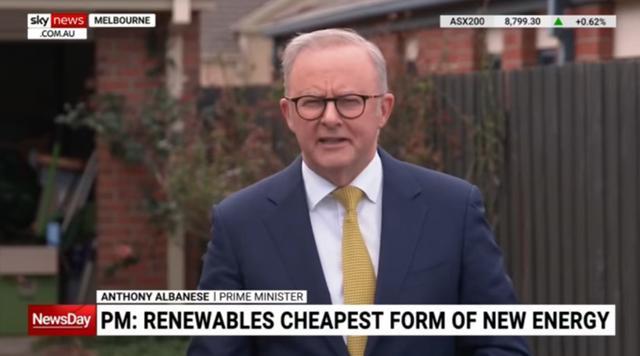

近期,澳大利亚维多利亚州州长辛塔·艾伦率团访华,此行得到澳总理阿尔巴尼斯的公开支持。阿尔巴尼斯表示,州长访华将有效带动澳大利亚就业,促进地方经济发展。这一表态标志着澳大利亚对华政策的重要调整。

在莫里森政府时期,澳大利亚对华关系一度跌至谷底,除铁矿石外几乎全面受挫。阿尔巴尼斯上台后,逐渐调整对华姿态,恢复高层接触,放缓强硬表态。此次维州州长访华,正是将“地方经济合作”作为“国家关系修复”的突破口。

艾伦此行的主要目标是吸引中国投资,为维多利亚州争取更多订单。访华期间,他先后到访北京、上海、南京等经济重镇,明确表达了合作意愿。

作为澳大利亚经济体量最大、人口最多的州之一,维多利亚州长期面临制造业空心化、就业压力等挑战。艾伦直奔中国经济重镇,旨在通过吸引资本、寻找合作项目,为地方经济注入新动力。

与澳大利亚联邦政府时不时的政治表态相比,地方政府更注重务实合作。他们不太关注大国博弈的姿态,更关心就业岗位和GDP增长。艾伦带团访华,正是地方政府积极为本州企业开拓市场的体现。这种“地方外交”不仅能为地方经济带来实惠,也能反向推动国家层面关系的缓和。

对中国而言,艾伦此行提供了一个观察中澳合作潜力的窗口。通过地方层面的合作铺开,可以倒逼联邦层面持续释放善意。类似的操作,中国也曾在中美关系中运用,如与加州的互动。

因此,艾伦此行更像是拿着一份“投资计划书”来敲门,希望将维州的经济蛋糕做大。而中国则有机会通过投资和市场,进一步“调温”中澳关系。

加拿大失去的油菜籽市场被澳大利亚迅速填补,澳大利亚不仅获得了经济利益,更重新获得了与中国经济互动的机会。相比之下,加拿大此前在对华问题上更多是跟随美国步调,政治表态先行,结果却换来了市场流失。而澳大利亚在经历紧张后选择缓和,立刻就收获了订单和访问红利。对比之下,加拿大会发现:一味政治对抗,付出的经济代价巨大。

中国对加拿大和澳大利亚的态度,体现了一种“差异化操作”:谁释放善意,谁就能获得市场。加拿大如果后悔,恐怕也得明白,市场和投资不是“理所当然”,而是和外交关系紧密相连的。

事到如今,加拿大可能已经在后悔,但更尴尬的是,它想回头也没那么容易,因为市场不会空等,它早已被别人占了。