秋雨过后,上海市静安区的公园小径上,晨光透过树叶洒下斑驳光影。65岁的王阿姨与姊妹团跳着广场舞,汗水顺着额头滑落,脸上洋溢着笑容;52岁的刘大叔则独自快走,时不时查看手机步数,坚持每日“万步打卡”。公园里,这些看似普通的锻炼场景,实则藏着控制血糖的“科学密码”。

运动降糖,为何效果差异大?

同样是运动,有人血糖控制得当,有人却收效甚微甚至身体不适。一年前,李大叔因“狂走万步”导致腿脚疼痛,血糖却未下降,这让他困惑不已。难道运动降糖也有“门道”?

上海交通大学的一项重磅研究给出了答案:并非所有运动都能有效降糖,快走和抗阻训练的降糖效果尤为突出。坚持这两项运动,2型糖尿病发病风险可降低74%!那么,广场舞和快走是否算有效运动?普通人该如何科学规划运动?

运动降糖的常见误区

许多人认为“管住嘴、迈开腿”就能降血糖,但“万步达人”常发现,坚持走路后血糖下降不明显,甚至越走越累。问题出在哪里?运动强度、时间和方式的不同,结果大相径庭。

权威研究:快走与抗阻训练降糖效果显著

上海交通大学医学院等机构联合发表在《英国运动医学杂志》和《Diabetes Care》的研究,纳入逾4万例国人,系统对比了不同运动方式对血糖的影响。核心结论显示:

两种运动的降糖机制

1. 中等强度有氧运动(如快走)

提升肌肉细胞对胰岛素的敏感性,加速葡萄糖入血→入细胞的转换,短时间内降低空腹和餐后血糖。

2. 抗阻训练(如哑铃操、弹力带锻炼)

增强骨骼肌质量,扩充“葡萄糖储存库”,即使静息时也能帮助消耗血糖,有助于长期血糖平稳。

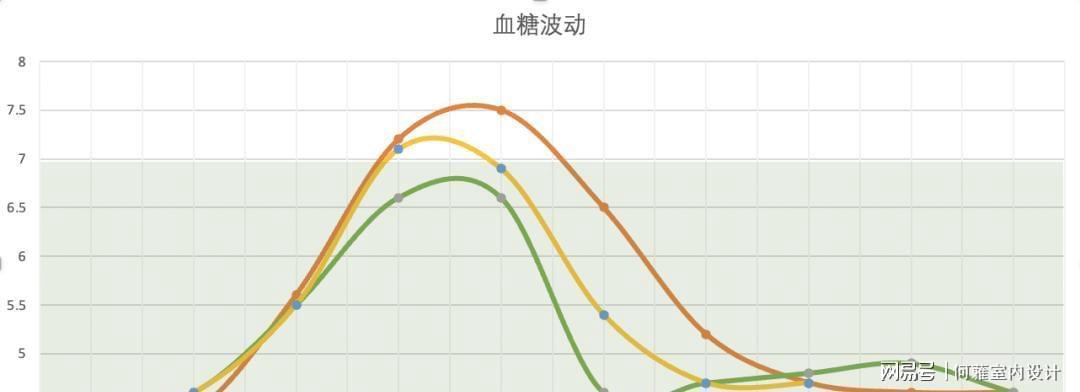

研究还发现,一味追求步数可能引发关节损伤、血糖波动等问题。有效运动的关键在于“种类”与“强度”,而非步数多少。

科学运动2个月,身体可能的变化

坚持上海交大推荐的“运动处方”2~3个月后,许多高血糖和糖尿病患者收获了显著健康回报:

科学降糖的2个关键建议

1. 选择“合适强度”的运动

快走、广场舞、慢跑等属于中等强度有氧运动(运动时“能说话、不能唱歌、微微喘息出汗”),每次30~60分钟,每周累计150~244分钟效果最佳。抗阻训练(如哑铃操、弹力带)每次20~30分钟,隔天进行1~2次。

2. “动”与“静”结合,分阶段锻炼

运动最好安排在餐后30~60分钟,以对抗餐后血糖高峰。运动后务必拉伸恢复,避免疲劳作战。血糖波动大或合并心脏问题、下肢血管疾病的人群,运动方式需量力而行,最好咨询专业医生定制方案。

运动降糖的注意事项

无论您是血糖偏高的“新手”,还是控糖路上的“老将”,都不妨从今天起调整运动方式,科学“动”起来。快走与抗阻训练不仅能让血糖平稳,还能提升整体精气神。健康,就藏在生活的每一步里。

温馨提示

个体差异存在,具体运动量和类型需结合个人体能和医学评估定制。本文方法基于权威研究数据和临床反馈,对大多数人有效,但切勿盲目套用,务必咨询专业医生!