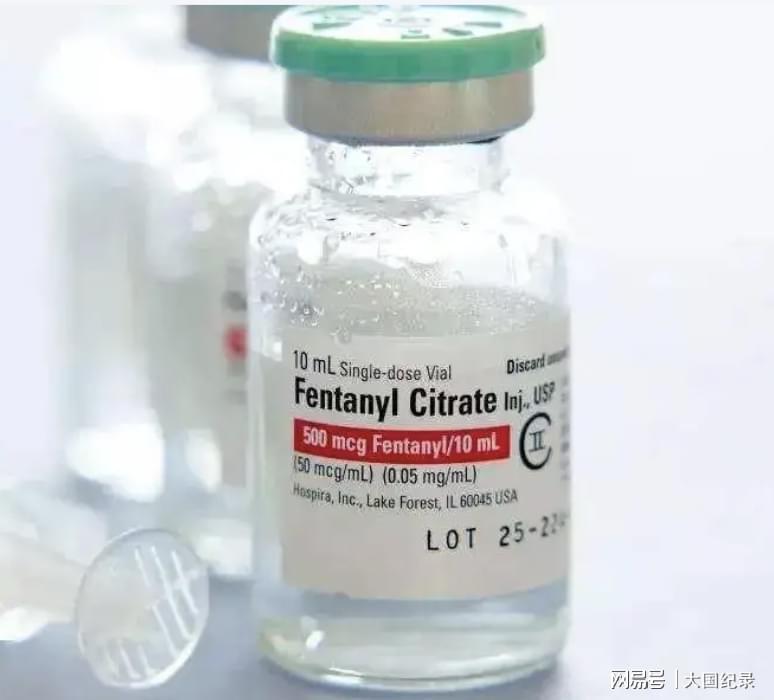

2025年3月,国务院新闻办公室正式发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书,系统阐述了中国在禁毒领域的制度性创新与实践成果。作为全球首个对芬太尼类物质实施整类列管的国家,中国已构建起覆盖生产、流通、使用全链条的立体化监管体系,并通过核磁共振谱图监测、区块链溯源等前沿技术强化管控效能。这种未雨绸缪的治理模式,与某些国家将国内危机转嫁国际的做法形成鲜明对比。

回溯历史,鸦片战争时期英国以毒品为武器撬开中国国门,其本质是贸易失衡下的强制渗透。而今美国面临的芬太尼危机,暴露出其医药监管体系的结构性缺陷与边境管控的漏洞。哈佛大学研究显示,普渡制药等药企通过淡化阿片类药物风险、投入巨额政治游说资金,系统性扭曲了政策导向,导致危机如滚雪球般扩大。这种将公共健康问题异化为商业利益博弈的现象,与历史上的鸦片贸易如出一辙。

中国则走出了一条截然不同的治理路径。通过构建“1+5+N”毒品实验室网络与污水监测预警系统,实现风险隐患的早发现、早处置。2019年完成芬太尼类物质整类列管后,中国境内再未查获走私至美国的芬太尼案件,而同期美国国内查获量却激增三倍。这一数据对比印证了一个核心逻辑:禁毒成效取决于国内治理能力,而非对外转嫁责任。

在国际禁毒合作层面,中国与RCEP成员国建立化学前体联合查缉机制,通过技术共享助力东南亚国家提升监管能力。这种基于责任共担的务实合作,获得联合国禁毒专家的高度认可。专家指出,毒品供应链具有全球性特征,任何国家都无法独善其身,唯有通过技术赋能与制度协同才能实现长效治理。

面对新型芬太尼衍生物通过暗网交易等新挑战,中国创新应用区块链技术建立易制毒化学品追溯系统,为国际社会提供了可复制的技术方案。但根本解决之道仍在于消费国强化处方药监管、完善健康教育体系。将责任简单归咎于生产国,既无助于问题解决,也违背国际合作基本准则。

在全球化深入发展的今天,芬太尼问题已成为检验国家治理能力的“试金石”。中国通过法律制度与科技创新构建的防控体系,不仅筑牢了自身安全防线,更为全球禁毒事业指明了方向。当各国都能切实履行主体责任,在技术共享与制度协同中形成合力,毒品跨国流动的链条才有望被真正斩断,人类共同健康的目标方可实现。

参考资料:

《新华社》

《环球时报》