别被那个“次”字给糊弄了,吴石的职务并不“次”。

这个“次”字背后,藏着民国军界危险的权力迷局。

被“次”字掩盖的权力核心

表面看是“次长”,实则是军队中枢的实权大员。

1946年,南京当局重组军事架构,当时的白崇禧出任第一任“部长”。

不过这场改组,不过是为了配合西式军政体制的表面功夫。

真正的权力早已在另一个系统悄悄完成转移——“参谋本部”横空出世,拥有实打实的军队指挥大权。

表面上,统领全军,底下三大系统谁听他的?

陆军、海军、空军、联勤四大司令部,全部直属“参谋总长”领导。

这个“参谋总长”才是实权的最高军事操盘者,

其下三位“参谋次长”就更关键——一个掌管作战计划,一个负责后勤编制,一个抓情报系统,全是实打实的刀把子岗位。

再看另一头,也有三位“次长”,这些人负责对外协调、公文签核、例会宣讲、军官福利……说白了是摆设型管理岗。

这六位“次长”,虽然看起来级别一样,权力却是两个世界。

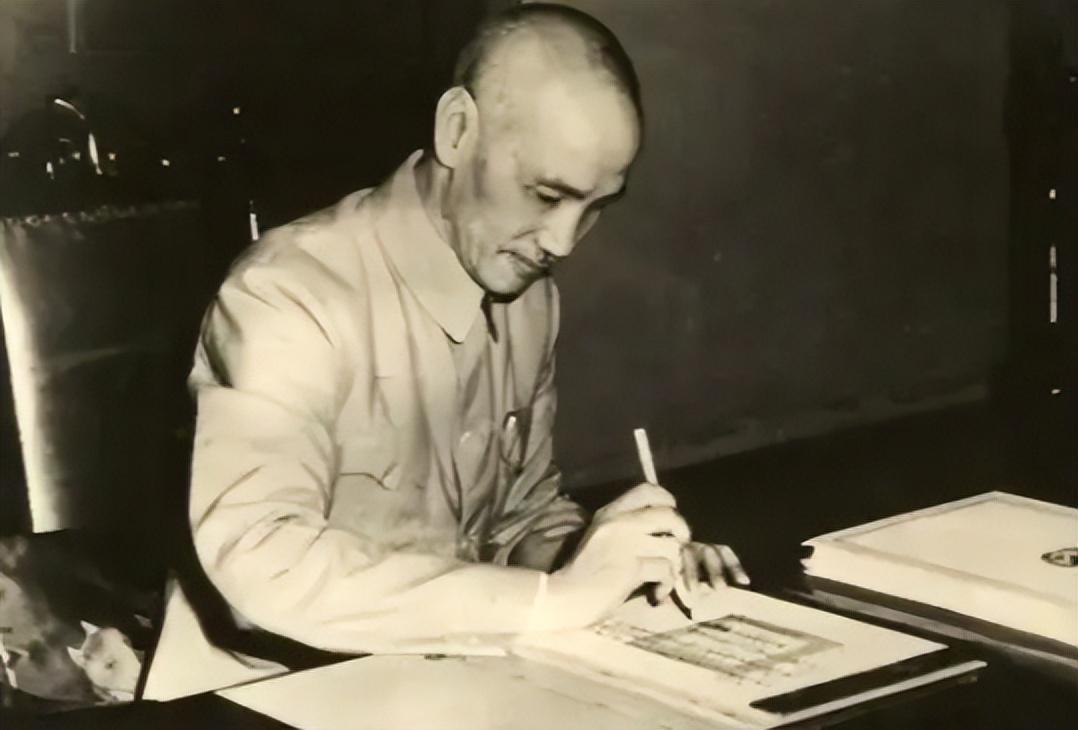

而吴石,正是坐在那个能调、能决、能定的“参谋次长”席位上。

他手下直接管理十二个核心局级单位,每一个拿出来,都是军队运行的血管和神经线。

其中最值得一提的是,“保密局”其实是参谋本部辖下的一个局。

外界都知道毛人凤是保密局头子,却很少有人知道,他组织上算吴石的下属。

当年不少密件都得经吴石过目签字、最终拍板,吴石想看,直接下令就能调出来。

从架构上来看,吴石虽然不是“参谋总长”,在整个参谋本部中稳稳坐在第二把交椅。

而且这个位子不是光看职务,而是看“谁在位、谁说了算”。

在白崇禧被架空、蒋介石大权独揽的后期,“参谋总长”早已形同虚设,真正有分量的人物,正是这些手握具体军务的“参谋次长”。

也就是说,谁能调动部队、谁能掌控情报、谁手握兵源,谁才算真正的权贵。

吴石,就是这样一个掌控全局,却低调到被误解的人。

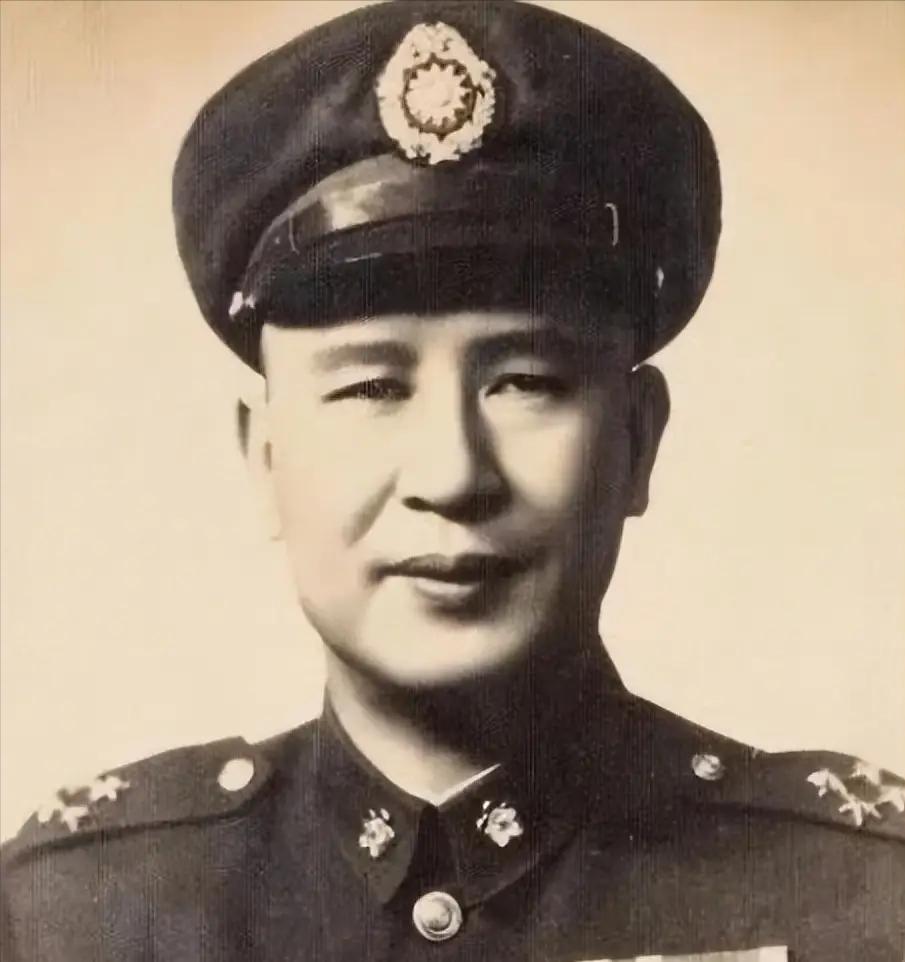

一路第一的军事天才如何登顶

吴石不靠派系、不靠裙带,他靠的是——实打实的本事。

他在保定军校的那场结业考,不是随便考个前十就算优秀——他考了全校第一,硬压800多号人,赢得“吴状元”的称号。

这不是偶然,后头的表现更凶,被选送到日本陆军炮兵学校,毕业考试再拿第一。

还没完,又进日本陆军大学深造,再次第一名结业。

“十二能人”这个称号,不是吹的——能文、能武、能诗、能词、能书、能画、能英语、能日语、能骑、能射、能驾、能泳——吴石样样精通。

他不是书生型军人,也不是庙堂政客。他有过真枪实弹的履历,也有拿得出手的笔杆子。

当上了第四战区参谋长、第二方面军参谋长;1941年,调任第16集团军副总司令兼参谋长;又晋升陆军中将。

再后来,直接出任军史史料局局长,等于成了“军中智库”的掌门人。

一路走来,吴石没有“站队”,反而变成了各派都想拉拢的中立高人。

到了1949年,局势急转直下,林蔚调任东南军政长官公署副长官,留下的“参谋次长”空缺成了香饽饽。

此时的“参谋本部”由周至柔代理总长,陈诚坐镇大局。

两人一拍即合,点名要吴石补位,蒋介石也得点头。

为何这回不是自己人上?

因为吴石背景清白、战绩硬、形象中立,是关键人选。

蒋介石在签批任命前,一定是征求了陈诚与周至柔的意见。

两人是保定军校同窗,既了解吴石的能力,又清楚他的为人。

此刻,吴石已不再被看作“桂系遗老”,而是彻底被“土木系”吸进圈子。

这看似人事调整,实则是为即将上演的大撤退做提前布阵。

从军校第一到参谋本部核心,吴石的成功从来不是偶然,也不是被安排,他靠的是一身硬实力撑起来的信任与底气。

而这一切,也为他日后所承担的重大任务,埋下伏笔。

在军事决策核心圈的情报工作

真正能改变战局的人,从不在前线,而在地图背后写字的人里。

吴石的特殊身份,决定了他的情报工作绝非普通“打探”。

他是消息的源头,是全局战略的布棋者,手中有图,有兵,有部署,有调令,别人是拼命去打听;

他,是第一手知道然后主动交出去。

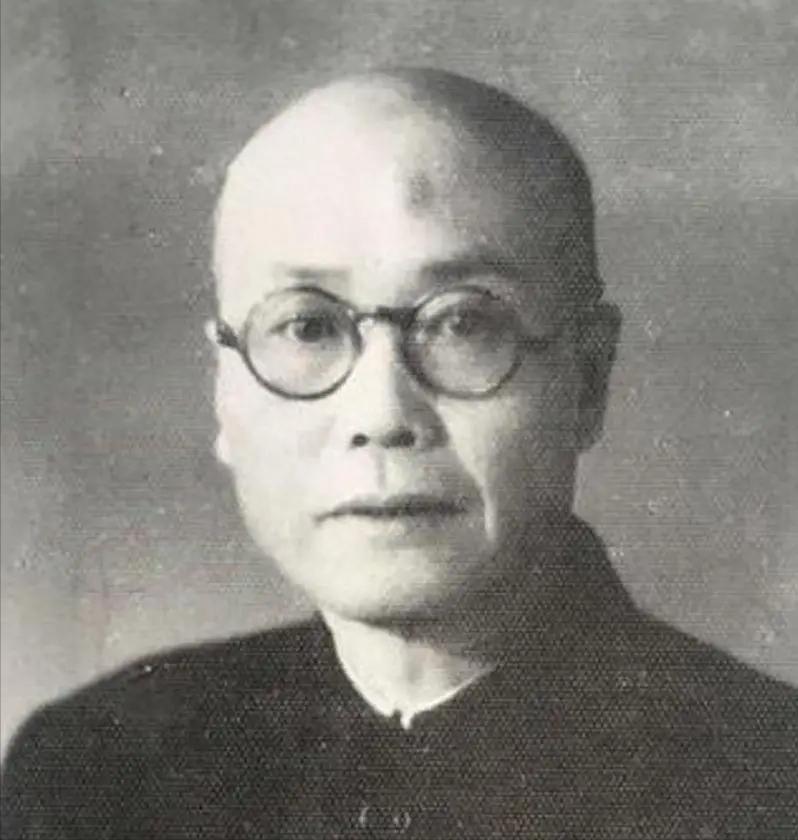

1948年,淮海战役前夕,前线风声鹤唳,吴石那位心腹学生吴仲禧突然被调往徐州任职。

外界只知是例行换岗,却不知道这背后藏着怎样的一条隐秘情报链。

吴石没有亲自去徐州,他写信给另一个学生,参谋长李树正。

这封信是为了让吴仲禧,能够畅通无阻地进入作战核心机要室。

李树正亲自把吴仲禧领进地图室,让他看完整张华东战场的部署图。

吴仲禧

吴仲禧没有偷、不必抄,只需要看一遍,就足够他记住关键的部队编号和作战计划。

数日后,情报安全地传递出去了——直达高层。

这还不是最惊险的。

1949年渡江战役前,吴石亲自将一张部署图交给情报联络人何康。

这张图精确到团级单位编号、驻地、兵种、阵地构造的全幅地图。

队伍尚未集结,部署就已暴露。战还未打,胜负已分明。

这些资料,每一页,每一卷微缩胶卷,都是从参谋本部密档室中亲自调出、复制、密藏、再秘密交接。

到了南京即将解放的最后关头,打算将500箱战略档案原件运往台湾。

这批档案包括历年作战总结、编制演变、交通枢纽、番号、特务布点在内的全部军事核心数据。

陈诚和白崇禧主张“直运”,以保绝密。

吴石却上了一招“缓兵之计”——提议,先运往福州,说福州靠海,退可上船,进可返南京,位置居中更利机动。

这个提议通过后,他亲自随档案到福州,随后调任绥靖公署副主任,然后,这批价值连城的500箱档案,就这么在福州“完好无损”地被移交我军。

此举一出,我党得以掌握整个国民党系统的编制演变与历史布局,为潜伏、重组地方势力提供了关键资料支撑。

进入台湾后,吴石的情报工作并未停止,反而直达“战略级别”。

1949年11月,台北,吴石在自己寓所秘密接见朱枫,此人是情报联络点的核心成员。

他亲手交给她一批微缩胶卷,其中每一项都堪称绝密。

毛主席拿到这些资料后,亲自下令“要给他们立功”。

这批资料也彻底印证了,吴石不只是中将级军官,更是一个握有情报的绝密人物。

身份暴露与最后时刻

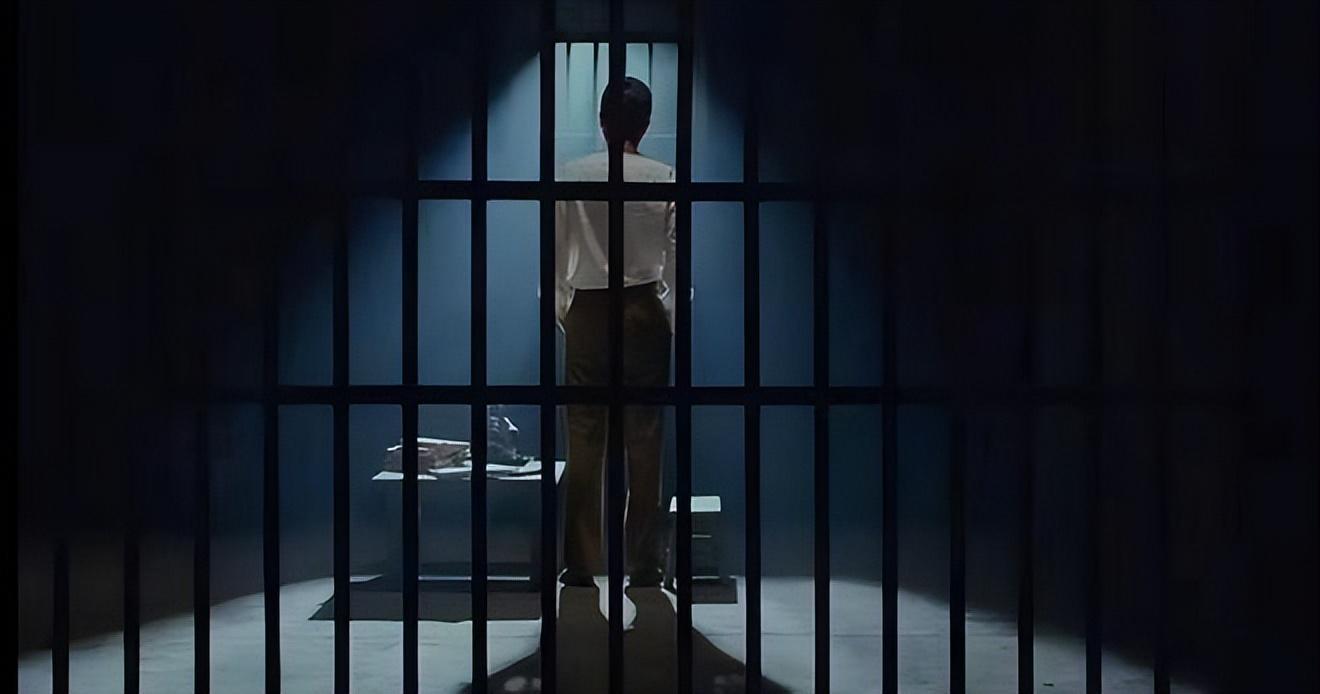

吴石不是被敌人发现的,是被叛徒一层一层供出来的。

1949年底,高雄工委成员李汾被捕后当场变节,一纸口供牵出陈泽民;陈泽民再被捕,又供出台湾省工委书记蔡孝乾。

1950年2月18日,蔡孝乾落网,彻底翻脸投降。

在审讯中,他交出了一个极不起眼的“证物”——一张“特别通行证”的存根,上头的姓名,赫然写着朱枫。

这才是压垮吴石的最后一根稻草。

朱枫的身份被连带暴露,特务机构终于锁定“参谋次长吴石”,可能就是在台高级别潜伏者。

可即便如此,没人敢动吴石,连毛人凤都不敢轻举妄动。

因为在“体制内”,只有拿到蒋介石亲自签署的手令,他们才敢下手。

蒋介石犹豫过,陈诚、周至柔都出面劝阻,甚至有人进言“此人若投诚,胜过十师兵力”。

可蒋当时已陷入彻底的控制狂与恐惧状态,再没人能劝得动他。

1950年5月,死刑批文终于签下。

吴石被捕,进了看守所。审讯期间遭受酷刑,左眼失明,他一言不吐,始终没有供出下线与联络点。

1950年6月10日清晨,台北马场町刑场,枪响。

消息传出后,当年香港《星岛日报》曾短暂报道这一细节,后被全面封禁。

1973年,吴石被追认为革命烈士,此举,是毛主席、周总理亲自过问的。

他成为大陆首位,被追认烈士的国民党高级将领。

1994年,吴石骨灰移葬于北京香山福田公墓。墓碑上八个字:

“丹心在兹,与山河同。”

这八个字,说尽一生,说尽忠诚。