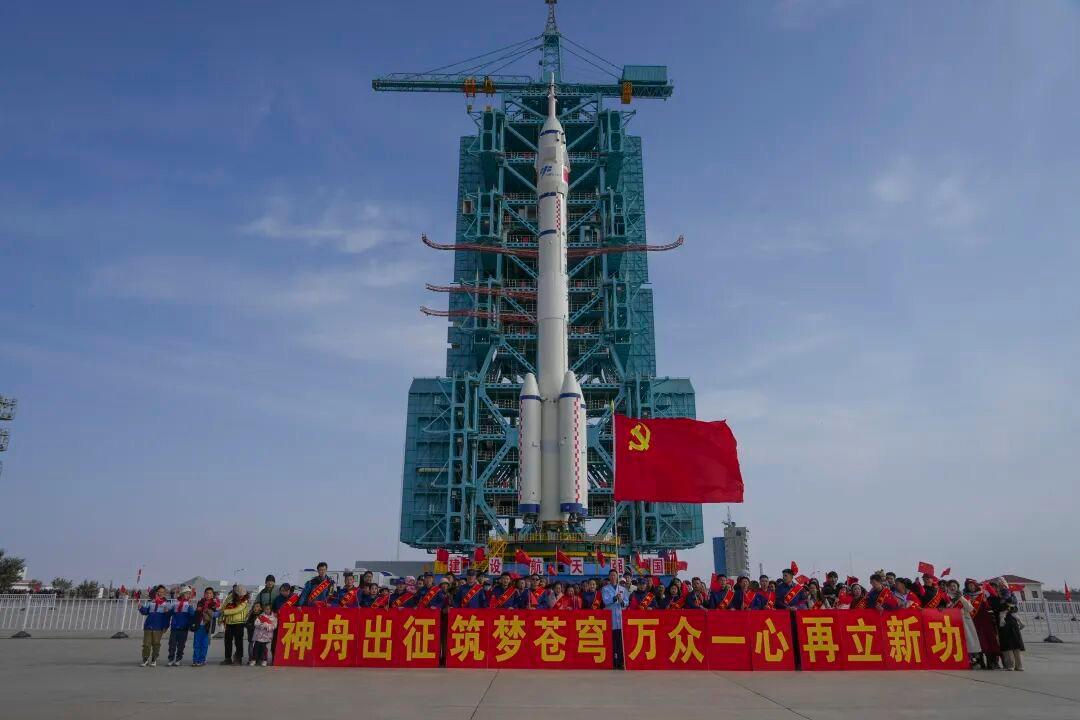

近地轨道早已非宁静之地,空间碎片的累积正悄然成为航天任务的隐形杀手。当神舟二十号航天员仍在太空执行既定任务,尚未踏上返航之路时,轨道上突然涌现的大量不速之客,让这场太空之旅陡然增添了未知与风险。

这些高速飞行的太空碎片,尺寸从毫米级到数十厘米不等,以平均十公里每秒的速度在轨道间穿梭,速度相当于子弹的十几倍。一旦发生碰撞,即便是微小碎片也能击穿航天器舱体,后果不堪设想。面对这场突如其来的轨道危机,航天员团队该如何应对?

太空碎片的来源远比想象中复杂,既包括失效航天器残骸、火箭末级部件,也有卫星碰撞爆炸产生的二次碎片,甚至包含任务过程中遗落的工具设备。这些碎片虽看似零散,却具备极强的破坏力。毫米级碎片能击穿航天器外层防护,造成设备短路或密封失效;厘米级碎片可直接损坏太阳能帆板、通信天线等关键设备,影响航天器正常运行;分米级碎片则可能直接引发航天器解体,危及航天员生命安全。

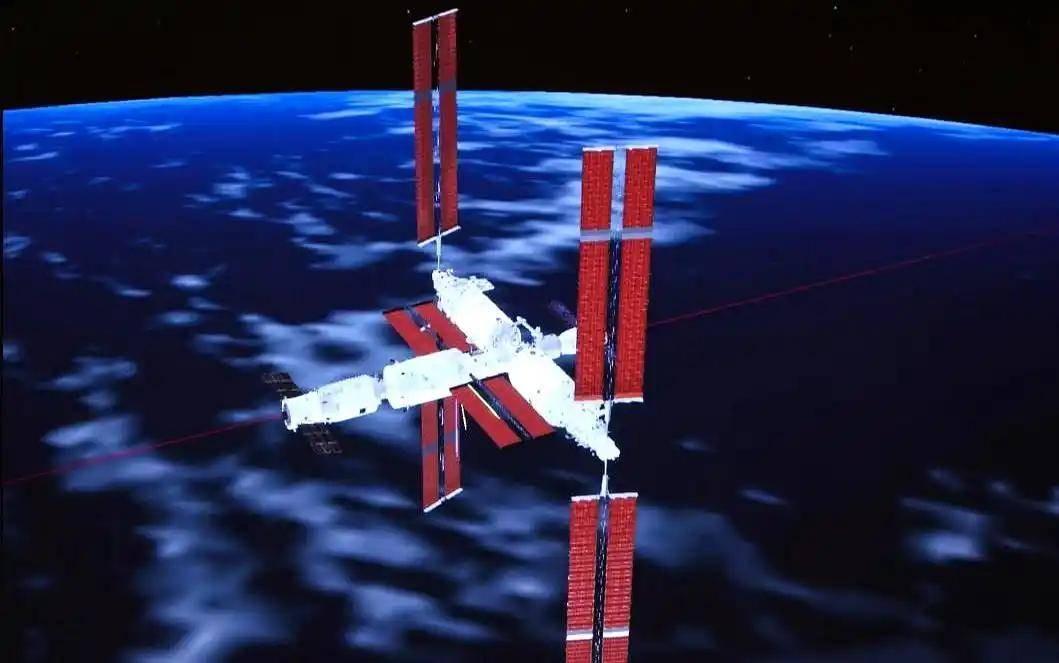

当前近地轨道的碎片规模已相当惊人。据欧空局公开数据显示,全球在轨可跟踪的直径十厘米以上碎片约五万四千个,一至十厘米的危险碎片达一百二十万个,而一毫米至一厘米的微小碎片更是多达一点四亿个。神舟二十号所处的近地轨道区域,海拔通常在300至400公里之间,恰好是碎片密度最高的区域之一,占据近地轨道碎片总量的四分之三。

更严峻的是,随着低轨巨型星座的加速组网,每年新增航天器数以千计,轨道拥挤度持续上升,碎片碰撞产生二次碎片的概率也在不断增加。另外值得警惕的还有碎片的碰撞连锁效应,一旦某块碎片与航天器或其他碎片发生撞击,产生的新碎片会进一步扩大危险范围,形成恶性循环。

对于尚未返航的神舟二十号而言,其在轨时间越长,与碎片交汇的概率就越高,每一次碎片接近都意味着一次潜在风险,而这种风险会随着任务推进持续累积。

面对轨道碎片的隐蔽威胁,地面监测网络的提前预警是第一道防线。我国已建成由地基雷达、光学望远镜、天基监测平台组成的立体化空间碎片监测系统,通过遍布全球的多个观测站点,结合高频雷达探测与高精度光学跟踪技术,能够对太空中直径大于一厘米的碎片进行持续跟踪,实时计算其运行轨道、速度变化与轨迹偏移。

这套监测系统的响应速度堪称太空雷达,数据更新频率可达秒级。当发现碎片可能与神舟二十号发生轨道交汇时,会第一时间启动多源数据融合分析,精准测算碰撞概率。按照国际航天任务安全标准,当碰撞概率超过万分之一的警戒值时,系统会立即启动三级预警流程,将碎片轨迹、交汇时间、最近距离等关键数据加密传输至北京航天飞行控制中心。

北京航天飞行控制中心专家团队会结合神舟二十号实时位置、飞行姿态、燃料剩余量和任务进度,对碎片轨迹进行二次复核动态推演,排除观测误差带来的干扰,最终确定是否要实施规避。这种地面与太空的实时联动,能为航天员团队争取至少数小时的应对时间,避免因碎片突袭导致的被动局面。而近期航天装备相关板块的市场活跃度,也从侧面反映了公众对航天安全与技术突破的高度关注。

面对明确的碰撞风险,最直接有效的应对方式是实施轨道规避机动。神舟二十号搭载的轨控发动机采用高精度推力控制技术。地面控制团队会根据碎片轨迹数据,通过仿真系统模拟不同规避路径的效果,最终制定最优方案——通过微调航天器的飞行速度和轨道高度,形成安全避让夹角,避开碎片的撞击路径。

这种规避机动需经过精密计算,既要确保远离碎片威胁,又要尽量减少燃料消耗,避免影响后续返航任务的轨道调整。历史数据显示,我国神舟系列航天器已多次成功轨道规避。2021年神舟十三号就曾两次规避某巨型星座卫星与空间碎片,每次机动都实现了对危险目标的精准避让,验证了技术方案的可靠性。

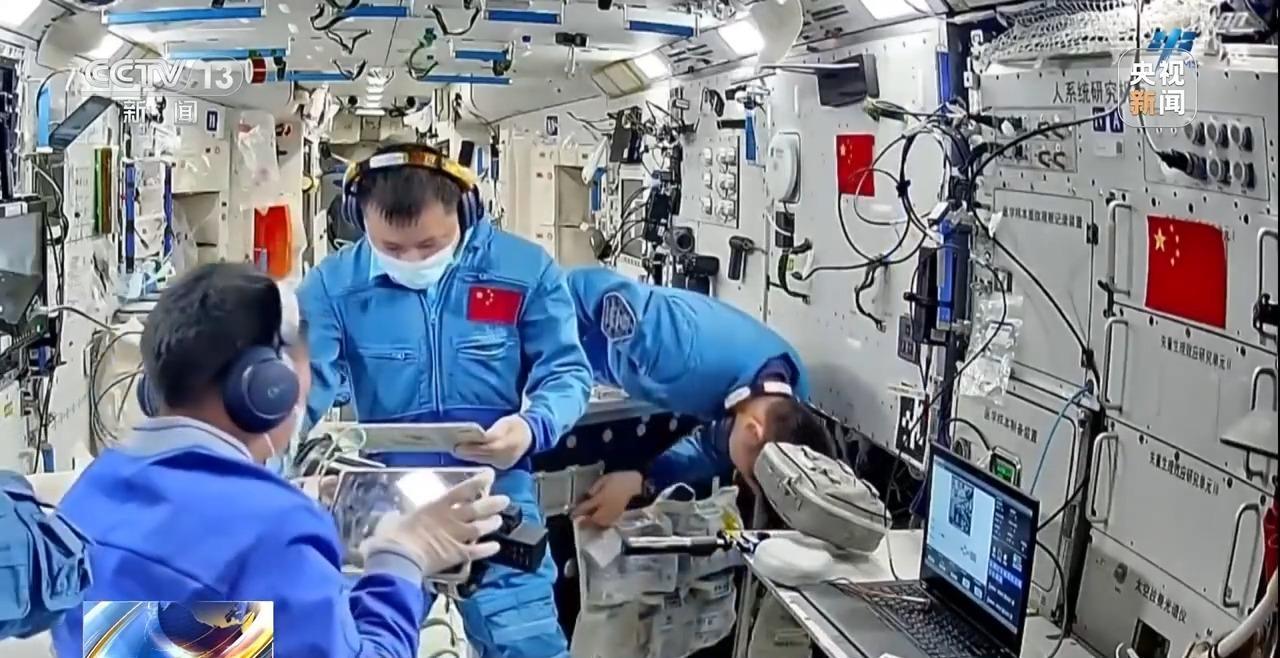

若遇到突发的近距离碎片,无法实施规避机动时,航天员会立即启动应急防护预案。航天器的舱体采用多层缓冲防护结构,外层为高强度铝合金装甲,中间层是蜂窝状吸能材料,内层为密封防护层,可有效抵御毫米级碎片的撞击。关键设备区域还额外加装了碳化硅陶瓷防护板,进一步提升抗冲击能力。同时,航天员会按照预案进入返回舱的核心安全区域,关闭非必要设备,切断部分电路回路,减少碎片撞击可能造成的次生风险。

此外,神舟二十号的设计本身就具备一定的抗碎片冗余能力。在研制阶段,航天器的关键系统均经过了二级轻气炮模拟碎片撞击测试,确保在遭遇微小碎片撞击后,仍能维持基本运行功能,为故障排查和后续处置争取时间。

单次任务的风险应对,离不开长期的轨道生态治理。我国始终重视空间碎片的防控工作,在卫星设计阶段就融入末端处置理念,要求低轨卫星达到服役年限后,必须在5年内通过主动离轨技术进入大气层烧毁,中高轨卫星则被推入坟墓轨道,避免成为新的太空垃圾。

截至目前,我国已发射的卫星中,近90%都具备主动离轨能力,远高于国际平均水平。针对已存在的大量轨道碎片,我国正积极研发主动清理技术,包括空间拖船抓捕报废卫星、激光照射减速碎片、电动力绳拖拽碎片等方案,部分技术已完成地面试验,未来有望实现对高风险碎片的定向清除。

同时,我国还参与国际空间碎片治理合作,推动建立轨道资源合理利用的国际规则,与多个国家共享碎片监测数据,共同维护近地轨道的安全环境。这些长远举措,不仅能为神舟系列任务提供更安全的轨道环境,更能为人类航天事业的可持续发展奠定基础。

从精准的地面预警到科学的规避机动,从航天器的多层防护到长远的轨道治理,一套全方位、多层次的安全保障体系,正在为航天员的太空之旅筑起坚固屏障。这些不速之客虽带来了暂时的风险,却也再次印证了我国航天技术的成熟与可靠。随着轨道治理技术的不断进步,相信未来的太空探索之路将更加安全顺畅,航天员们也能在更洁净的轨道环境中,完成一次又一次的太空使命。