【研究背景】

荷电界面作为引发化学反应的重要平台,尤其在环境修复和能源转化领域的催化过程中展现出巨大潜力。传统催化方法,如光催化和电催化,通常需要依赖光、电压等外部刺激,并且要求使用具有窄带隙或高密度表面活性位点的专用催化剂。近年来,基于固-液界面接触起电(Contact Electrification, CE)过程中电荷转移直接驱动的化学反应——接触电致催化(Contact-Electro-Catalysis, CEC)逐渐受到广泛关注。

在这一背景下,中国科学院北京纳米能源与系统研究所的魏迪研究员团队进一步提出并拓展了“接触电致化学”(contact-electro-chemistry,CE-Chemistry)这一新范式。该范式利用CE过程中的电子转移所诱发的自由基生成,实现了包括氧化还原反应、聚合反应、荧光调控及其他非水体系中的化学转化。然而,在接触电致化学中,常用的介电材料如聚四氟乙烯(PTFE)和氟化乙烯丙烯(FEP)等含氟聚合物,面临高回收难度、苛刻处理条件以及低表面活性与化学惰性导致的难以功能化等问题,限制了其在特定反应环境中的电子与结构调控能力。因此,开发兼具低成本、环境友好性、结构适应性,并具备高效界面电荷转移能力的新型介电材料,对推动接触电致化学的实际应用具有重要意义。

【文章简介】

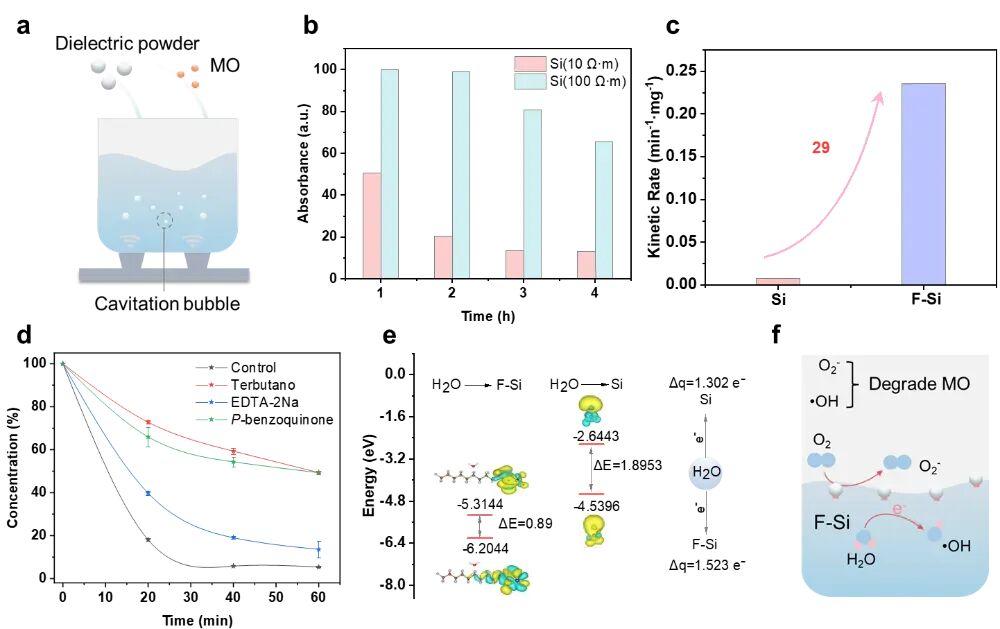

近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所的魏迪研究员团队与王中林院士团队等,基于温和自组装氟化策略,成功构建了一种新型功能化介电材料F-Si。该材料在催化降解甲基橙和苯酚的反应中表现出卓越性能,其降解速率较未改性硅粉和传统FEP材料分别提升30倍和4倍,显示出极高的催化活性。

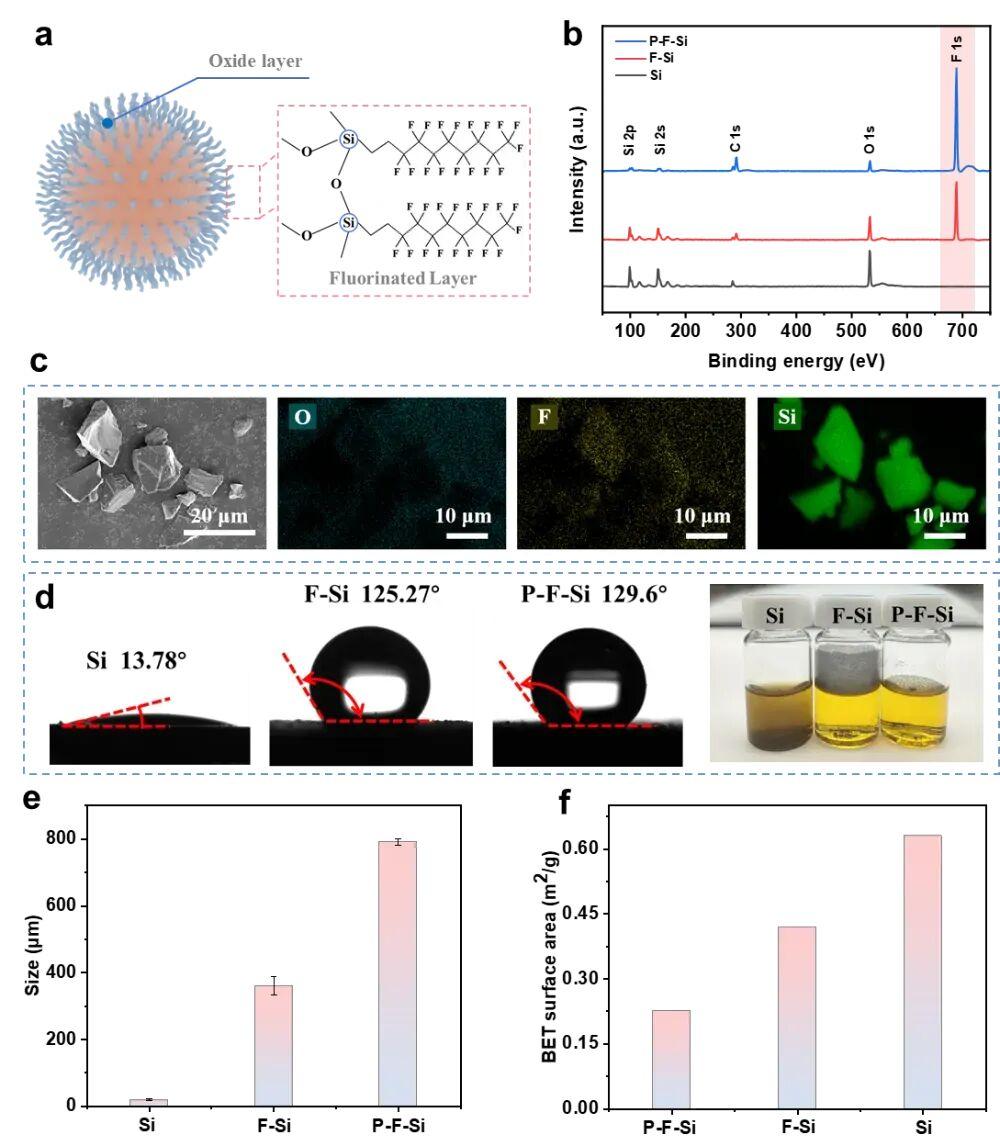

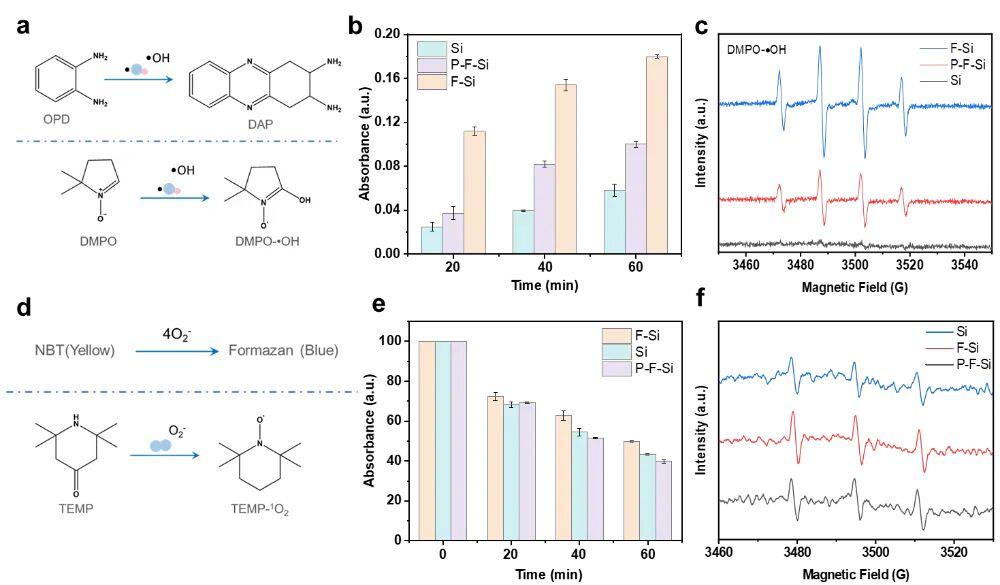

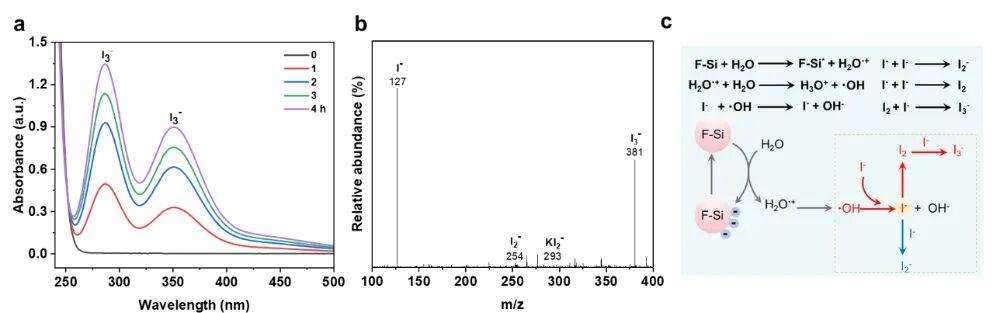

通过系统比较不同氟化策略,研究发现尽管采用piranha溶液预处理可提高表面氟密度,却因引发颗粒团聚导致活性下降。这表明可控的表面氟化策略与材料形貌调控对维持高界面反应性具有关键作用。此外,该研究首次实现了通过接触电致化学将I-氧化为I3-的反应过程。

本研究采用的温和自组装氟化方法不仅显著提升了催化效率,同时大幅降低了制备成本与含氟废物的产生,实现了电阻率与表面化学性质的协同调控。这为构建绿色、高效、可规模化的接触电致化学催化体系提供了新材料设计思路与可行的技术路径。相关成果以题为“Sustainable Fluorinated Silicon Dielectric Design for Enhanced Contact-Electro-Chemistry”的论文发表于《Angewandte Chemie International Edition》。

图1. 通过接触电致化学降解MO。

图2. 硅粉氟化物的设计与表征。

图3. 自由基在MO降解中的作用研究。

图4. 通过接触电致化学将I-氧化为I3-。

【总结】

该研究揭示了接触电致化学的反应活性受介电基底的电阻率、表面氟化策略与粒径等多因素协同调控的内在机制。研究发现,低电阻率硅基材料可有效促进界面电子转移,进而显著增强催化反应效能。采用温和自组装氟化策略构建的氟化硅材料,在甲基橙和苯酚的催化降解反应中表现突出,其降解速率较未改性硅粉和传统FEP材料分别提升30倍和4倍,展现出优异的催化性能。

此外,该研究首次实现了接触电致化学驱动下无贵金属参与的碘离子氧化反应,为绿色催化技术的发展提供了全新路径。该工作系统阐明了表面工程与电荷传输在固液界面反应中的关键作用,为解决高能耗、高成本催化过程提供了新思路,对推动可持续能源转换与污染控制技术具有重要科学价值与应用潜力。

【课题组简介】

北京纳米能源与系统研究所研究员魏迪是离子电子学(Iontronics)实验室负责人,同时担任北京市政府特聘专家、首都科技领军人才,并荣获欧洲科学与艺术院院士 (MEASA)、欧洲科学院院士 (FEurASc)、美国国家发明家科学院院士 (FNAI)、英国皇家化学会会士(FRSC)、英国材料、矿物与矿业学会会士 (FIMMM)以及剑桥大学Wolfson学院高级研究员等荣誉。目前,魏迪研究员以通讯/第一作者在Nat. Energy, Nat. Commun., Sci. Adv., PNAS, Joule, Matter, Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc., Energ. Environ. Sci., Chem. Soc. Rev.等国际期刊发表论文130余篇;拥有国际专利申请(含PCT)200余项、获授权专利100余项,多项专利成功实现转化,转移给包括芬兰诺基亚、美国Lyten等公司。他聚焦纳米技术在能源和传感上的应用,在Wiley、剑桥大学等出版社出版英文专著6部。作为国际电化学协会(ISE) Brian Conway Prize得主,他曾获得过ISE与RSC等国际学术组织多项奖励。团队最新研究成果被中国工程院院士馆科研进展、Cell出版社、麻省理工技术评论、DeepTech和美国物理学会(phys.org)等期刊和媒体报道。相关研究成果请登录课题组网站:http://iontronics.group 课题组长期招聘副研、助研和博士后及博士、硕士学生,有意者欢迎登录课题组网站联系。

文章信息

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202517059

来源:高分子科学前沿

声明:仅代表作者个人观点,作者水平有限,如有不科学之处,请在下方留言指正!