2025年,导演曹保平携其「者也」系列第二部作品《脱缰者也》重返大银幕。这部斩获上海国际电影节最佳导演奖的影片,以世纪之交的天津城为叙事舞台,通过一场荒诞的「绑架案」折射出当代社会的深层矛盾。影片延续了曹保平标志性的多线叙事手法,将犯罪喜剧与地域文化巧妙融合,形成独特的艺术表达。

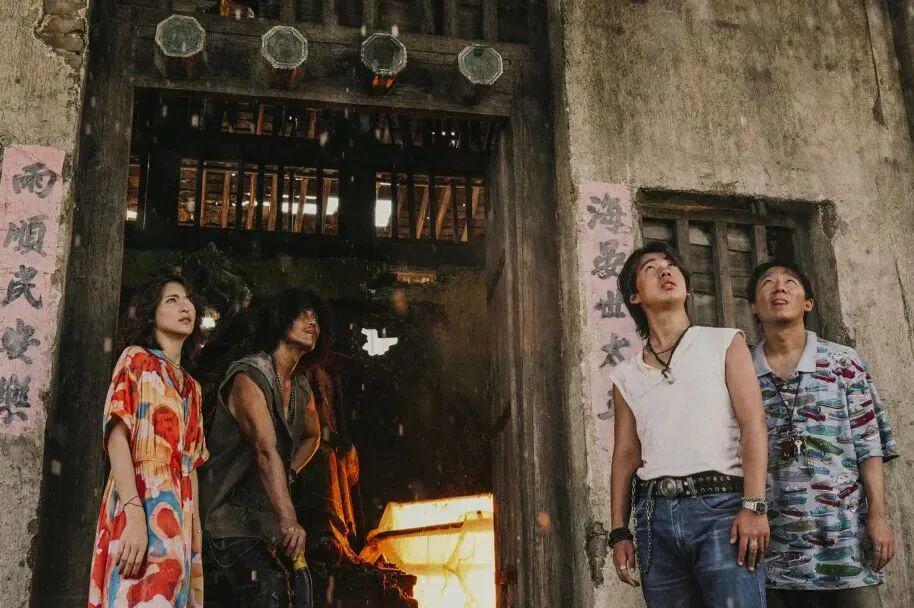

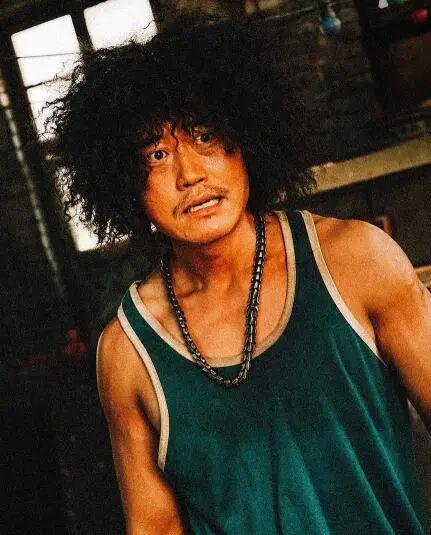

故事围绕郭麒麟饰演的「问题少年」马飞展开。这个因欠高利贷返乡的年轻人,在向家人索要八十万拆迁款未果后,竟策划了「绑架」外甥的极端行动。由此引发出三股势力:由马飞、女友矇矇、杀手小六和发小猪头肉组成的「业余哄拐团」;二姐、二姐夫、大姐、大姐夫构成的「家庭救援团」;以及以杨保全为首的「天津大耍帮」。三组人物在天津城展开了一场荒诞又现实的追逐战。

多线叙事作为曹保平的标志性手法,在《脱缰者也》中达到新的高度。导演通过精密的剧情设计,将不同人物脉络编织成一张错综复杂的叙事网,最终在「世界线收束」时刻完成全片高潮。这种结构不仅增强了故事的戏剧张力,更深刻揭示了现代社会中个体与家庭的复杂关系。

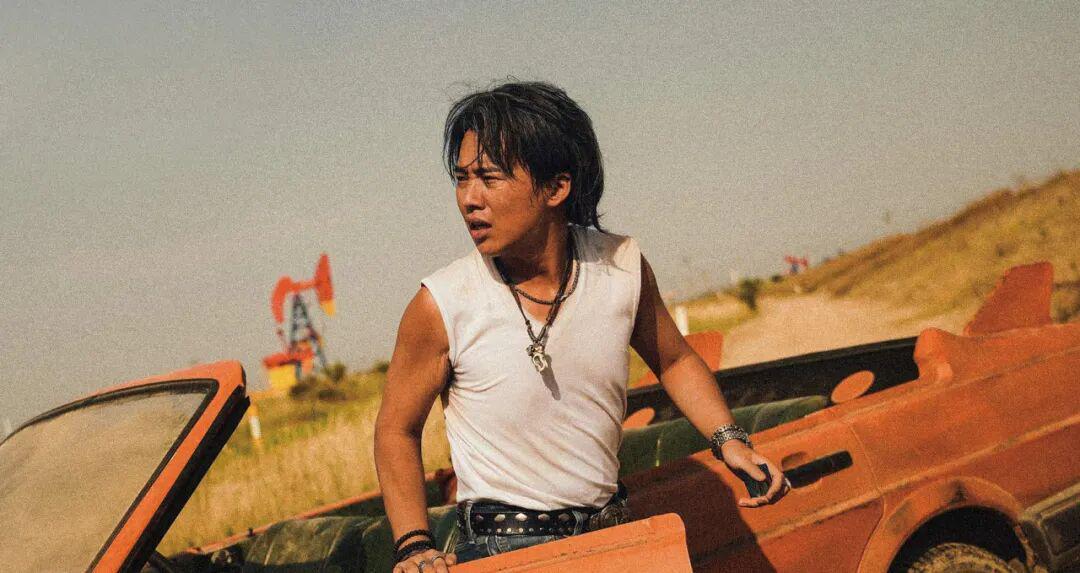

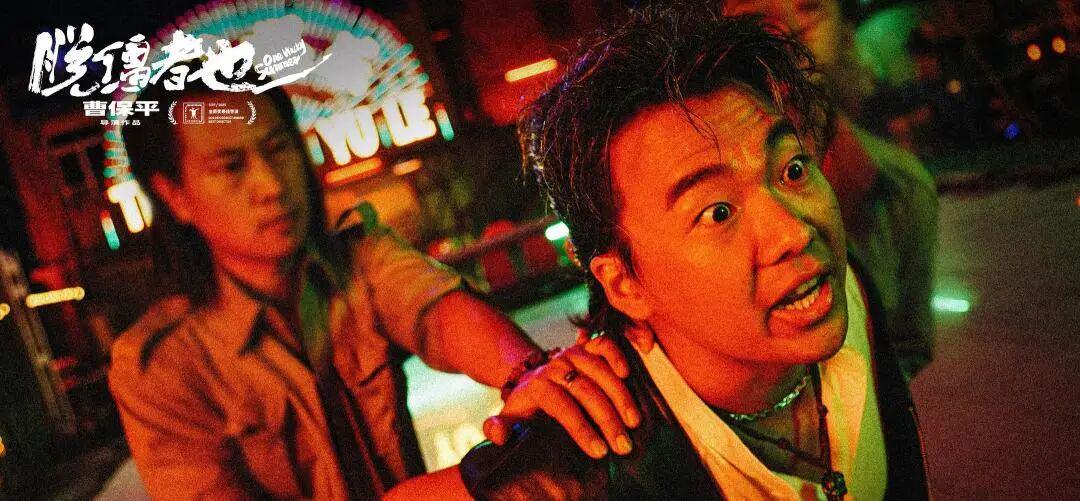

作为绝对男主角,郭麒麟充分展现了其方言表演天赋。这个土生土长的天津人,通过一头长发、一件T恤和一口流利的天津话,将马飞这个既痞气又善良的复杂角色演绎得淋漓尽致。他与外甥之间的「津」式舅甥互动,不仅成为影片的主要笑点,更构成了动人的情感核心。这种将地域文化与人物塑造深度结合的手法,体现了曹保平对本土文化的深刻理解。

「天津味」贯穿影片始终,从台词设计到人物行为逻辑,从美术置景到故事主旨,处处体现着浓郁的地域特色。曹保平深入挖掘天津人的「喜剧血脉」,将犯罪题材与喜剧元素巧妙融合。片中大量使用的天津方言和俗语,甚至需要非本地观众通过字幕才能完全理解,这种地道的表现方式增强了影片的真实感和代入感。

影片的美术设计同样值得关注。千禧年间的天津都市景观在银幕上重现,复古霓虹灯光营造出漫画般的视觉效果,既推动剧情发展又增强人物关系张力。郊外的藏身据点和破庙场景则充满真实感,与市井生活的烟火气息形成鲜明对比。盘头文化、赛鸽文化等传统元素的出现,进一步丰富了影片的文化内涵。

片名《脱缰者也》具有双重含义:既指马飞这个家庭「异类」如脱缰野马般的叛逆行为,也与前作《追凶者也》形成系列呼应。但深入分析会发现,虽然两部影片都采用犯罪喜剧和多线叙事结构,都充满地域色彩,但内核却大不相同。《追凶者也》通过环形叙事讲述西部寻凶故事,而《脱缰者也》则深入家庭内部,探讨代际冲突和个人身份认同问题。

马飞的故事线揭示了深刻的家庭问题。因父亲误解而被送入少管所的经历,使他长期背负「恶人」标签。这种看似「脱缰」的反叛,实则是对家庭秩序和父亲权威的反抗。当他在外甥身上看到自己的童年映射时,逐渐找回了失去的纯真。影片通过这一角色,表达了对「爹味」和「父权」的批判。

将《脱缰者也》与曹保平的《狗十三》《涉过愤怒的海》对比,会发现这三部作品构成了一个批判东亚父权传统的三部曲。《狗十三》通过13岁少女李玩与父亲的冲突,揭示了父权制的两种形态:假意怀柔与暴力压制。《涉过愤怒的海》则通过渔民老金为女复仇的故事,拆解了「父爱如山」的虚伪性。这些作品共同展现了曹保平对社会结构性问题的深刻洞察。

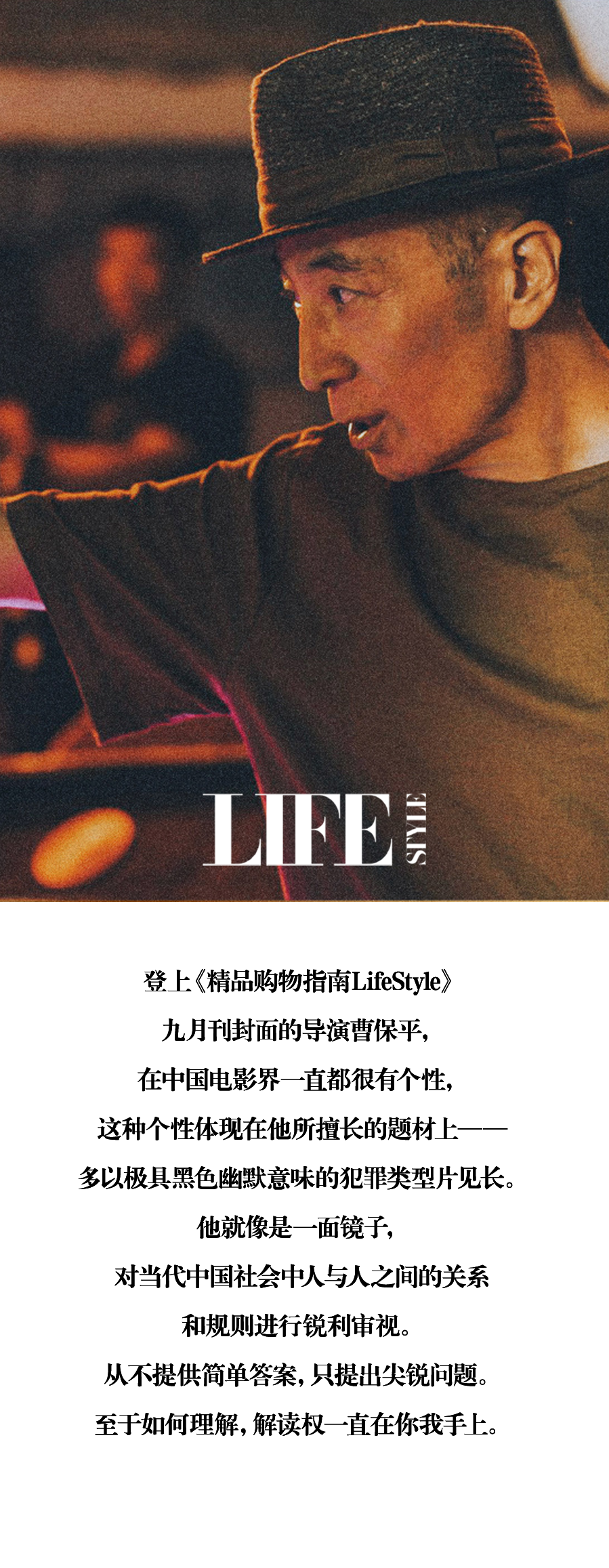

曹保平的电影如同一面镜子,真实映照出社会现实中不愿面对却又必须面对的真相。从《追凶者也》到《脱缰者也》,从《狗十三》到《涉过愤怒的海》,他的作品始终以锐利的视角刺向社会结构性问题,在锚定现实的同时叩问人性本质。这种现实主义创作态度,使他的电影在中国影坛独树一帜。

新媒体编辑:平面镜

新媒体设计:霹雳小熊