近日,上海市民李女士向媒体反映,她在上海某知名三甲医院就诊时,自己的看诊视频在未经同意的情况下被医生发布在社交平台账号上。这一事件引发了公众对医疗隐私保护的广泛关注。

据李女士描述,6月13日,她按照预约时间前往上海某三甲医院神经外科就诊。进入诊室后,她发现除主治医生外,还有四五个身着医护装的年轻人在场。由于急于问诊,李女士并未多想,全神贯注地与医生交流病情。

然而,她表示在就诊过程中并未察觉到有拍摄设备正在记录她的看诊情况,也无人告知这些视频会被用作“诊疗素材”。更让她没有想到的是,一次普通的就诊经历会在一个月后给她带来巨大的困扰。

7月中旬,李女士突然收到朋友转来的一条视频链接,询问视频中的人是不是她。点开视频的瞬间,李女士感到一阵头皮发麻——视频内容正是她此前就诊的经历。尽管视频中对她面部做了小范围马赛克处理,但衣着、手提包、清晰可辨的话语声,以及医生分析病情时提及的关键病史信息,都让朋友“一眼认出”。

▲ 医生账号公开发布的视频(受访者供图)

▲ 该医生视频账号的“门诊实录”合集,发布了78个患者看诊案例

“太生气了,我感觉自己的隐私被彻底侵犯了。”李女士回忆起看到视频时的情景,语气依然激动,“当时整个人都懵了。从进入诊室到离开,没有任何人提示我有可能被拍摄,更不用说征求我的明确同意了。”她强调,“看病是极其私密的事,谁愿意未经同意就把它公之于众?”

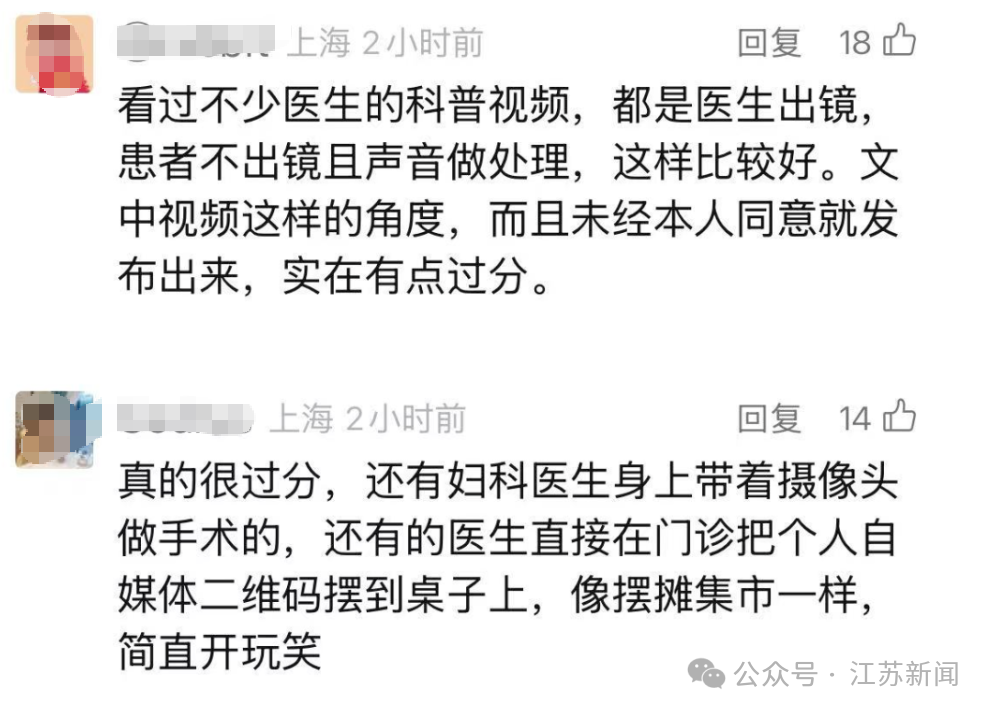

李女士的经历被媒体报道后,不少网友表示感同身受,认为这种行为“真的很过分”。

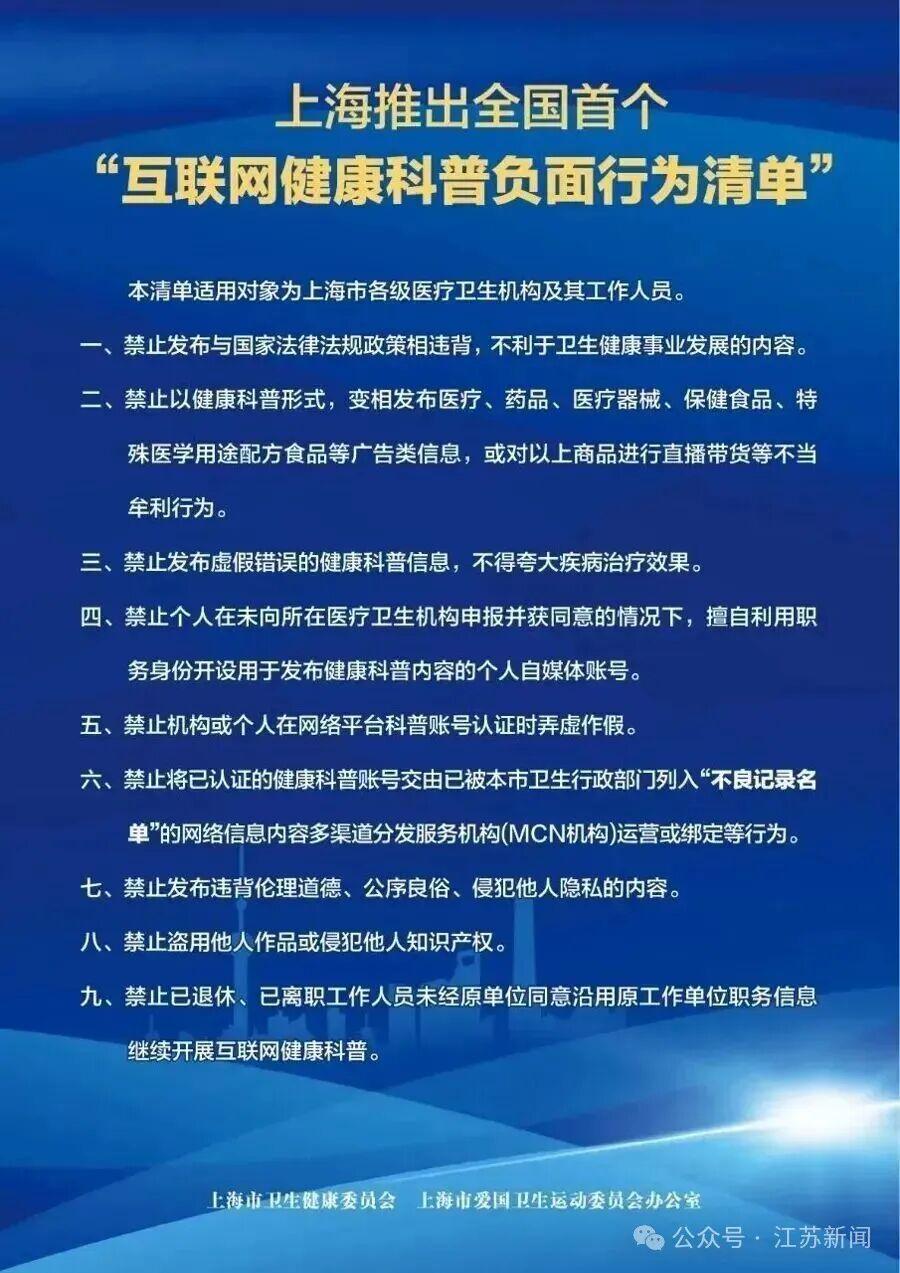

为规范医疗科普内容创作,保护患者权益,2025年3月20日,上海市推出了全国首个“互联网健康科普负面行为清单”,其中明确指出“禁止发布违背伦理道德、公序良俗、侵犯他人隐私的内容”。

自发现视频的次日,李女士便开始了维权之路。经过多次沟通,相关视频已被删除,但李女士坚持要求医生道歉的诉求,截至发稿时仍未得到回应。

期间,李女士咨询了专业律师。律师明确表示,医生未经明确同意拍摄并发布就诊过程,确实涉嫌侵犯患者的肖像权、隐私权和个人信息权,从法律层面构成侵权。同时,律师也提醒李女士,这类侵权案件维权面临现实困境。患者需要投入大量时间、精力和经济成本,收集证据、进行公证、提起诉讼,且即便胜诉,赔偿金额一般也弥补不了患者所遭受的精神损害。

寻求医学科普与隐私保护的平衡

医学科普具有重要的社会价值,可以提升公众健康素养,帮助患者正确认识疾病,缓解医患信息不对称。然而,在医疗自媒体快速发展的今天,如何平衡科普公益性与患者隐私保护,成为亟待解决的重要课题。

市民普遍呼吁,医疗机构应建立完善的患者同意流程,确保患者在充分了解视频用途、传播范围和潜在风险的基础上,通过书面同意形式表达真实意愿;同时,明确患者可以随时撤回意见,并且不影响后续就医。与此同时,技术创新为隐私保护提供了更多可能性,除基本面部打码外,还可采用变声、背景替换、体型模糊等处理技术,最大限度保护患者隐私。

此外,医疗自媒体监管需建立多方共治机制:

“希望我的经历能推动医疗自媒体行业规范发展。”李女士表示,“科普很重要,但不能以牺牲普通人隐私为代价。”

你在就诊时,遇到过类似情况吗?你怎么看?欢迎来评论区讨论。

上海民生直通车

编辑:皮卡牛

审核:INN LUU