本文内容均有可靠史料支撑,参考文献详见文末

1950年9月20日上午十时,北京天安门城楼首次悬挂起中华人民共和国国徽。这枚承载国家象征的徽章背后,隐藏着一段鲜为人知的设计竞稿史,其中林徽因团队未被采用的方案,至今仍引发艺术与政治的深层讨论。

1949年10月1日开国大典当天,天安门城楼因国徽未定稿而留下历史空白。全国政协紧急组建两大设计团队:中央美院张仃组侧重视觉冲击,清华营建系梁思成、林徽因组强调文化脉络。这场设计竞稿绝非普通比赛——国徽是悬挂于天安门的国家脸面,需承载革命精神与文化象征的双重使命。

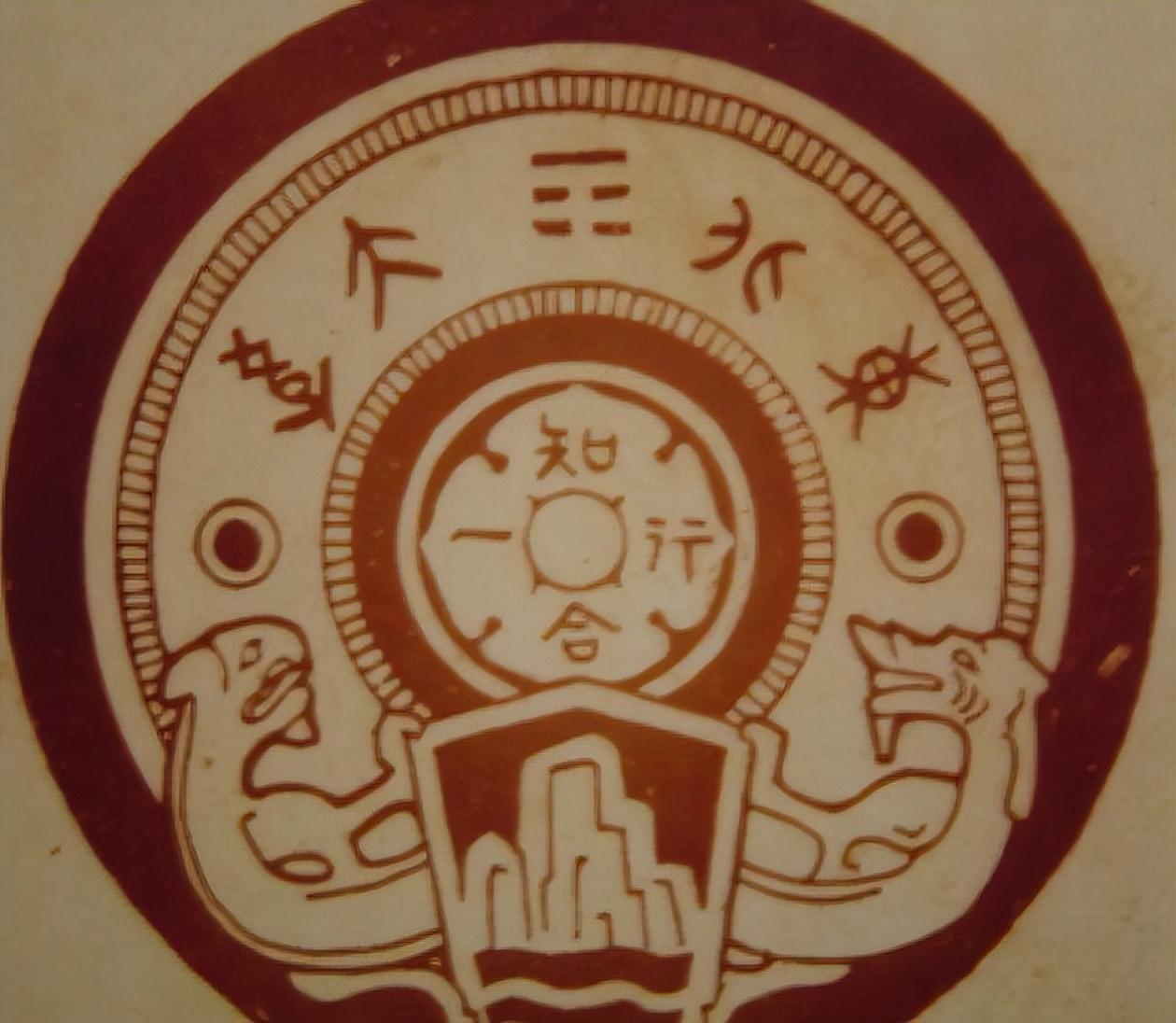

林徽因团队首轮方案以「玉璧」为核心意象,五颗星环绕主星象征人民团结,嘉禾纹饰与红绶体现农业传统,整体呈现古典对称美学。有评审初见方案时惊叹:「这简直是挂在城楼上的艺术品」。

但1950年代的政治语境下,「庄重、鲜明、革命性强」成为核心标准。林徽因方案被指「过于优雅」,缺乏工农联盟的视觉表达。这种美学与政治的冲突,折射出特殊历史时期的设计伦理困境。

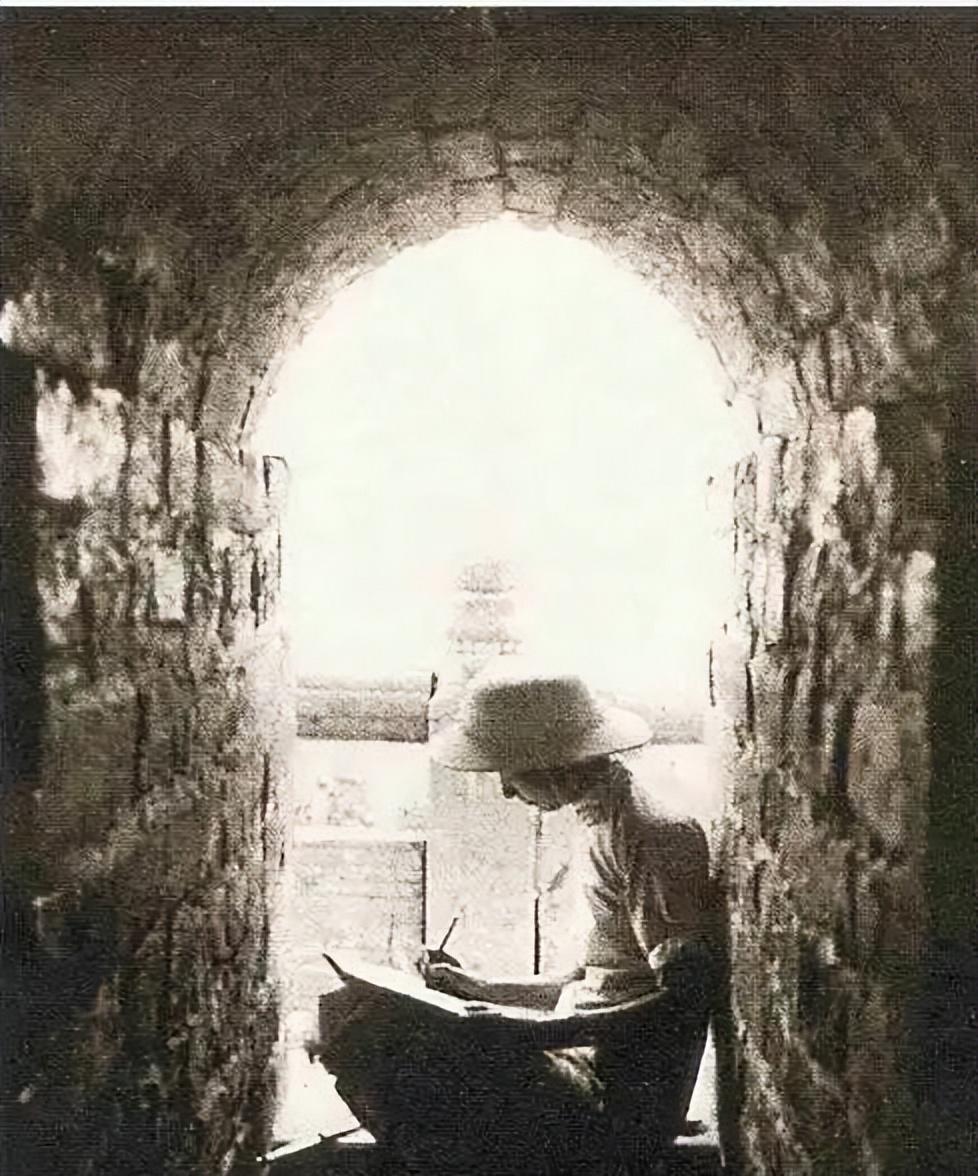

首轮落选后,身患肺结核的林徽因在病房组建临时工作室。梁思成回忆:「她咳得停不下来,但绘图的手从未颤抖」。团队四易其稿,从嘉禾色彩到齿轮齿数,连五角星角度都经过精密计算。这种执着最终换来定稿版对清华组星星布局的采纳。

1950年6月送审的两组方案各有千秋:张仃组以齿轮、麦穗、天安门构成工农联盟图景,视觉冲击力强烈;清华组则延续文化脉络。周恩来最终拍板融合方案:天安门与齿轮取自美院组,嘉禾、红绶参考清华组,形成既具革命性又不失文化底蕴的经典设计。

公众印象中的「民国才女」标签,掩盖了林徽因作为建筑学家的专业成就。1924年宾大建筑系拒收女生,她以旁听生身份完成全部课程,两年后成为首位女助教。回国后与梁思成实地测绘100余处古建,亲手绘制大量结构图,其学术严谨性至今被建筑界称道。

25岁时设计的东北大学校徽,以「黑山白水」隐喻家国危机;国徽设计期间将800斤小米奖励全部捐给抗美援朝前线。这些细节勾勒出一位将美学追求与社会责任融为一体的知识分子形象。

林徽因团队虽未中标,但其方案中的文化符号运用、色彩心理学考量,为后续国家形象设计提供了重要参考。定稿版国徽中五角星角度的清华组建议,正是对艺术价值的隐性传承。

这段设计史揭示:国家符号的诞生是政治需求、艺术审美与集体智慧的复杂博弈。林徽因方案的美学价值,与其说「不合适」,不如说是特定历史阶段的必然选择。

- 参考资料:

- 张复合、林洙编,《梁思成林徽因年谱》,中国建筑工业出版社,2000年

- 张仃口述,鲁枢元整理,《设计中国:张仃回忆录》,生活·读书·新知三联书店,2010年

- 中国国家博物馆编,《国徽设计档案资料选编》,文物出版社,2009年

- 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编,《国徽的诞生》,中国文史出版社,1999年