在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

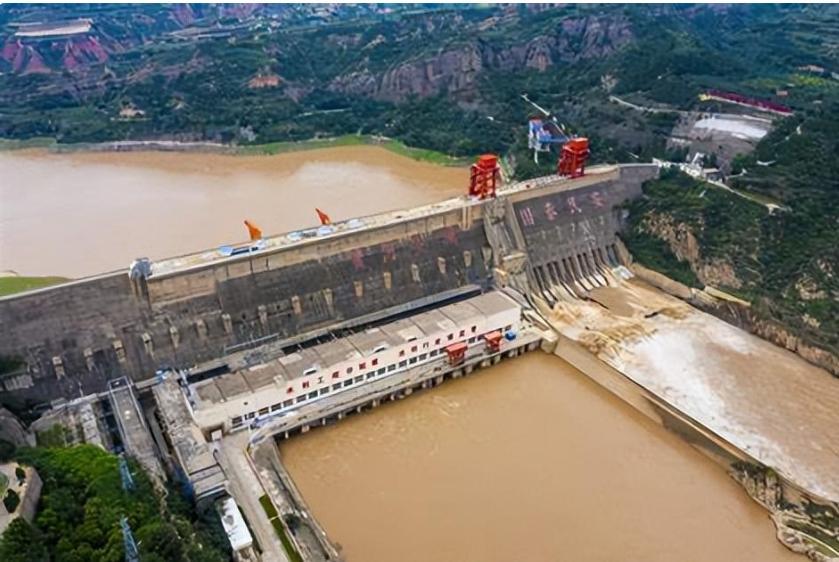

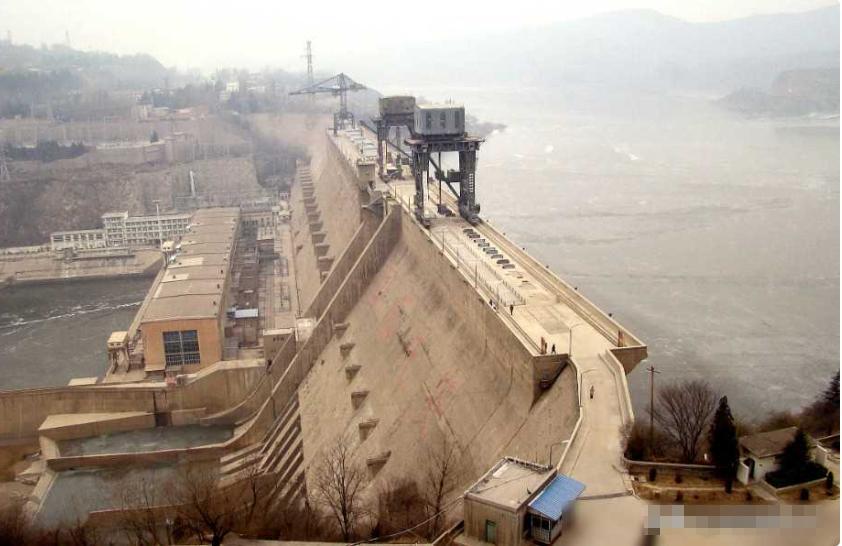

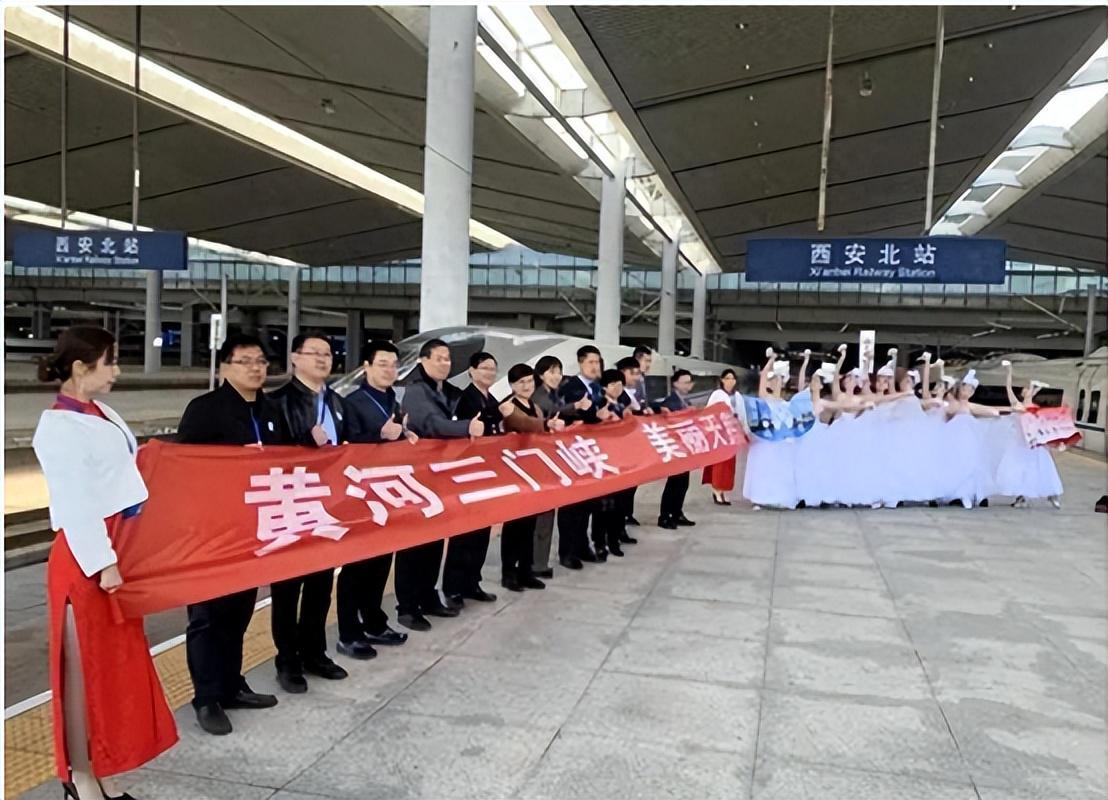

三门峡大坝,这座1950年代末的壮丽工程,在黄河治理史上占据了重要地位。

它的建成被视作中国水利工程史上的壮举,标志着中国在战胜黄河水患、推动经济发展的征程中迈出了关键的一步。

可几十年后的今天,这座大坝不仅为部分地区带来了繁荣,也在其他地区引发了无尽的争议与怨恨。

尤其是陕西人民,他们将三门峡大坝视为带来洪水、生态破坏与经济困境的“罪魁祸首”。

那么,究竟是什么让这座被视为“母亲河屏障”的工程,变成了某些人眼中的“噩梦”?

“黄河的礼物”

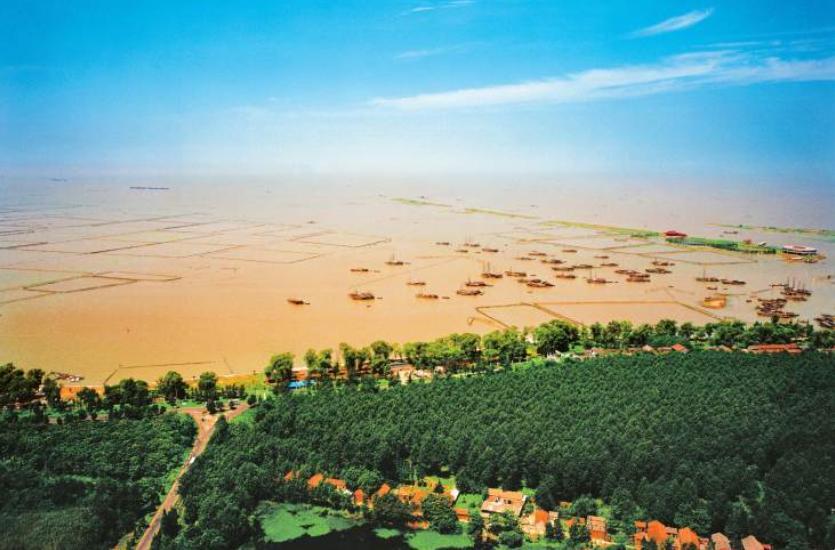

在中国的历史长河中,黄河既是养育文明的母亲河,也是无数灾难的源头。

几千年来,黄河频繁的泛滥带来了无尽的痛苦,吞噬了无数村庄、田地,甚至毁灭了整个帝国的运作。

因此,经过长达数十年的调查和论证,1957年,三门峡大坝工程终于开工。

这标志着中国在黄河治理方面迈出了重要的一步。

但这项原本被寄予厚望的工程,却很快成为了陕西地区的梦魇。

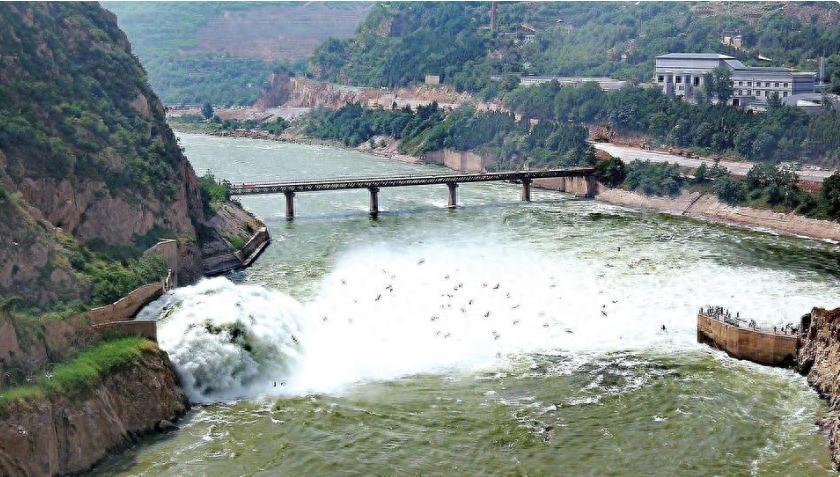

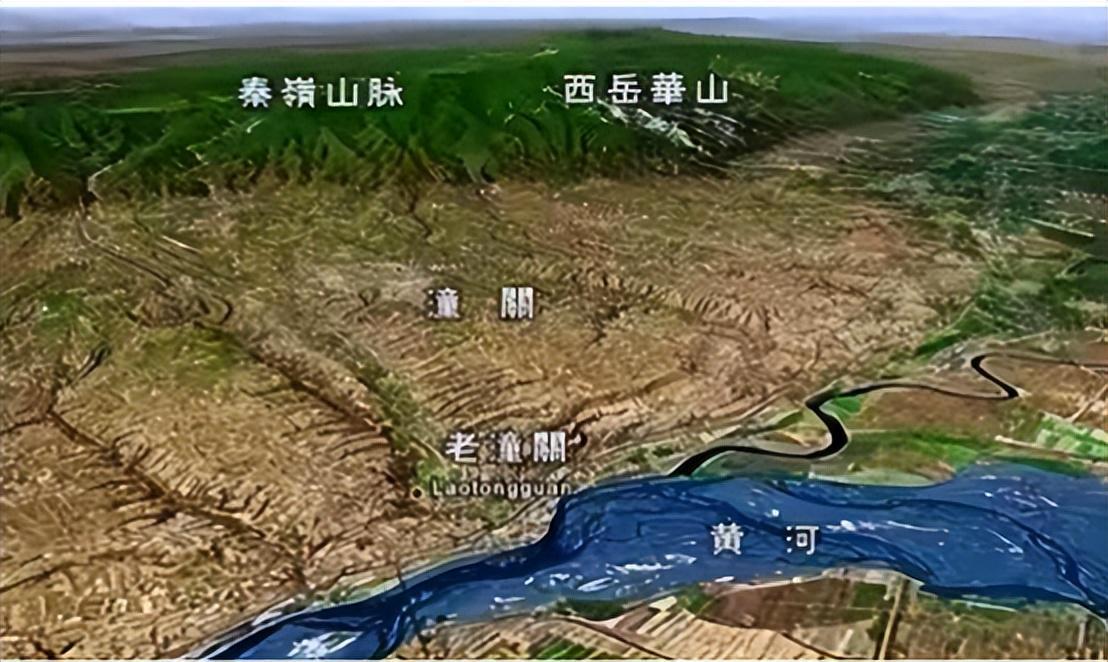

三门峡大坝位于黄河中游,是控制黄河流域水量的重要关口。

黄河水系复杂,尤其是泥沙淤积问题异常严峻。

大坝的设计不仅要解决黄河泛滥的问题,还要兼顾发电、灌溉等综合效益。

因此,政府决定在三门峡这一战略位置修建一座高达百米的重力坝,期望借此驯服黄河,使其不再肆虐。

但工程开工之初,陕西方面就对大坝持有疑虑,因为这一工程对关中地区的生态、经济将带来巨大冲击。

随着工程推进,陕西人民的担忧逐渐成为现实。

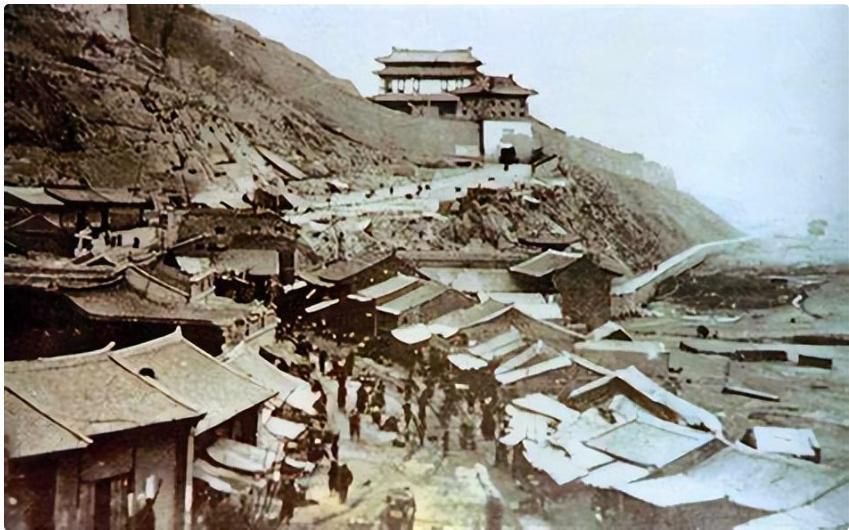

为了腾出足够的蓄水空间,大量关中平原的村落、田地被淹没,数十万人被迫迁徙。

迁移后的生活并不如预期中的顺利,许多人因失去家园和赖以生存的农田,陷入贫困。

更糟糕的是,随着三门峡大坝的投入使用,黄河泥沙问题并未如预期得到有效控制。

泥沙在黄河中游堆积,造成渭河河床逐渐抬升,渭河成为了令人恐惧的“地上悬河”。

其决堤风险时刻威胁着西安乃至整个关中平原的安全。

陕西的损失不仅限于迁徙和农业生产的破坏。

大坝的建成后,原本富饶的关中沃土逐渐盐碱化,地下水位急剧上升,导致大片良田无法耕种。

政府虽采取了一些补救措施,但成效甚微,渭河的水患不仅没有减轻,反而加剧了。

陕西人对三门峡大坝的怨恨也在逐年积累,很多人将自己的苦难归咎于这座大坝,认为它是导致经济衰退和生态灾难的罪魁祸首。

总之,陕西的付出远远超出了其能承受的范围,而大坝带来的收益却无法覆盖这些损失。

三门峡工程的起步,曾是治河伟业中的一项重大尝试。

但对陕西人民来说,它更像是一场沉重的试炼,直到几十年后仍让他们心生恐惧。

大坝建成后

与此同时,大坝的建成,也在几十年间成了利益纷争的焦点。

原本看似是造福全国的伟大项目,却随着时间的推移,逐渐演变成一场关于水资源分配的复杂博弈。

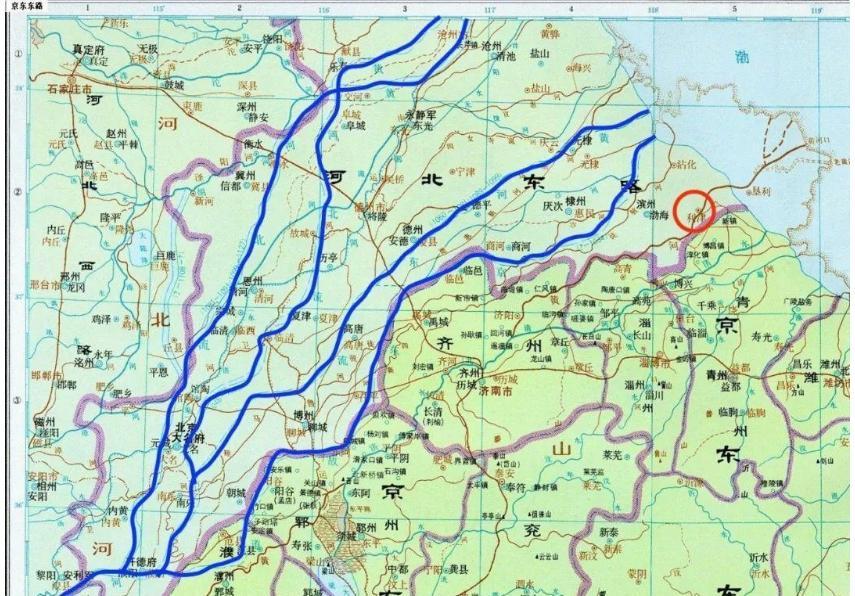

尤其是在受影响最为严重的陕西与受益最多的河南之间,暗流涌动。

大坝刚建成时,陕西人民心中充满了矛盾的情绪。

一方面,他们期望黄河水患得到控制;另一方面,他们心里清楚,关中地区为这座大坝付出的代价是巨大的。

数十万陕西百姓被迫离开祖辈耕作的土地,举家迁往他乡,而那些失去的肥沃耕地,在他们心中更是无可替代的财富。

相比之下,河南的情况截然不同。

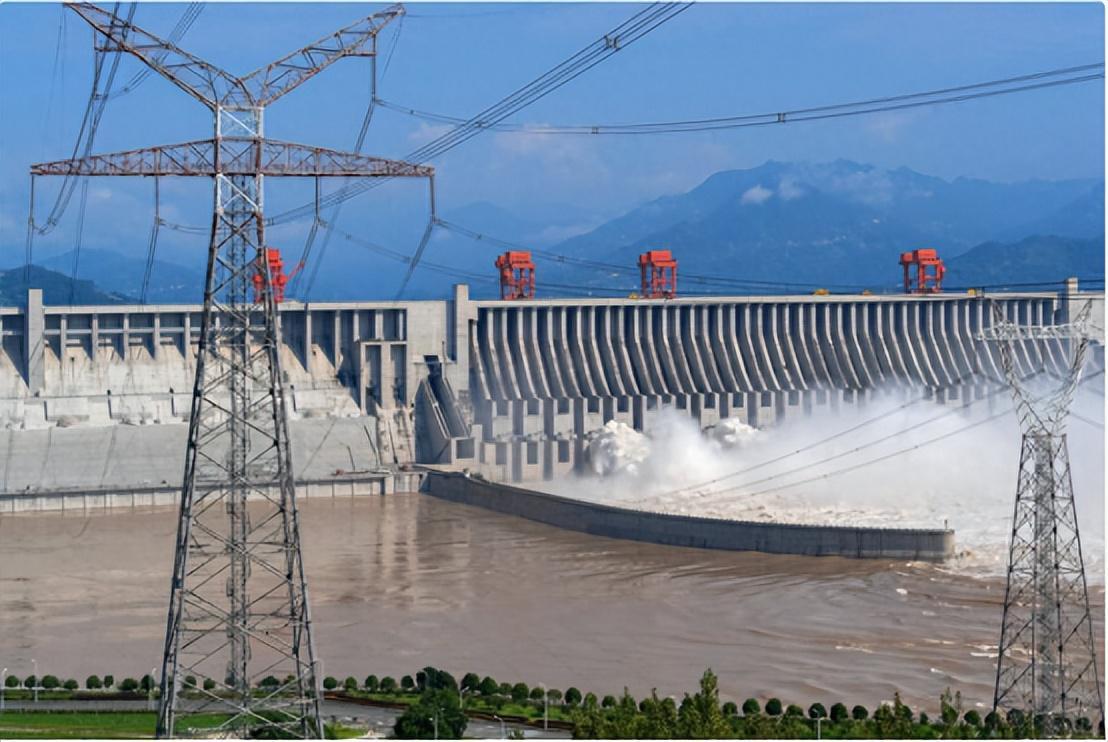

三门峡大坝的修建为河南带来了源源不断的水力资源,电力设施迅速发展,灌溉条件也得到了显著改善。

大坝每年为河南提供了巨大的发电量,促进了该地区工业化进程的加快。

对河南人民来说,三门峡大坝无疑是带来繁荣与稳定的“福音”。

但是,这份福祉是建立在陕西的牺牲之上的。

这种不平衡的利益分配使得大坝逐渐成为两省争执的核心,双方的矛盾愈发尖锐。

20世纪70年代以来,陕西对三门峡大坝的不满情绪不断上升。

渭河水位的持续升高和泥沙淤积问题日益严峻,关中平原的农田被洪水频繁侵袭。

随着水患加剧,越来越多的陕西人开始质疑大坝的存在意义,认为它并没有带来他们期望中的安全与稳定。

相反,渭河一度变成了悬河,河床高耸于平原之上,一旦决堤,整个关中平原的百姓将无处可逃。

这样的威胁日复一日地笼罩在陕西人的头顶,让人们对这座大坝的存在越来越心生不满。

2003年,一场洪水让这种积压已久的情绪彻底爆发。

陕西方面愤怒地指出,三门峡大坝是导致渭河水患的罪魁祸首,认为大坝拦截了大量泥沙,致使渭河无法正常排水,从而加剧了洪涝灾害。

陕西人大代表甚至提出要求废除三门峡大坝,主张应该将其炸毁,以避免未来更大的灾难。

河南的态度

与此同时,河南方面的态度则截然不同。

三门峡大坝不仅为河南带来了稳定的电力供应,也保障了农业灌溉用水。

在三门峡市和周边的许多河南地区,大坝被视为一种不可或缺的存在。

甚至有人认为,如果没有三门峡水库,河南的许多城市将失去重要的生存基础。

河南人大代表对此做出了强烈反应,他们反驳称,大坝的存在是为了整个黄河流域的稳定,而不仅仅是某一省份的利益。

更重要的是,三门峡大坝不仅防洪,还具备拦沙功能,这是其他水库所无法替代的。

如果贸然炸毁大坝,将会带来无法估量的后果。

为了回应陕西方面的反对声浪,河南的代表们甚至详细列出了经济账目,试图向全国证明大坝的重要性。

每年超过2亿人民币的发电收入、90万依赖大坝水源生活的居民以及数万亩灌溉农田,所有这些利益都和三门峡大坝息息相关。

倘若炸毁大坝,这些人该何去何从?这些资源又将如何重新分配?

河南方面对大坝的依赖程度,使得他们坚决反对任何形式的废弃计划。

总之,这场关于三门峡大坝存废的争论,从渭河的洪水开始,迅速蔓延成了一场跨省级的博弈。

难以定义的成败

事实上,自1957年大坝开工建设以来,关于它的成败,关于它的利弊争议,始终没有停息。

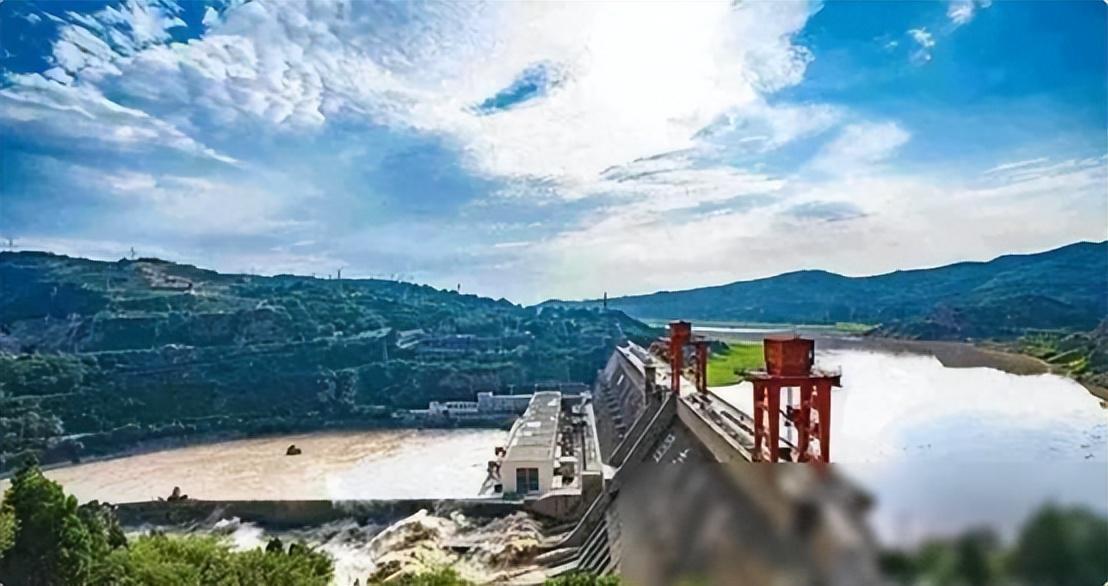

不过,要评判三门峡大坝是否是一项成功的工程,首先要认识到它的多重功能。

从最初的设计来看,三门峡大坝承载着一系列的宏大目标。

它不仅要防洪,解决黄河多年泛滥成灾的问题。

还要为下游地区提供灌溉水源,同时通过水力发电为周边的工业和生活提供能源。

就这些目标而言,大坝的建成无疑取得了显著的成效。

尤其是在河南、山西等省,三门峡大坝不仅帮助控制了黄河下游的洪水。

还为这些地区提供了宝贵的电力资源和灌溉用水,推动了当地农业和工业的同步发展。

大坝每年产生的电力不仅改善了当地居民的生活质量,还为河南和山西的工业发展奠定了坚实的基础。

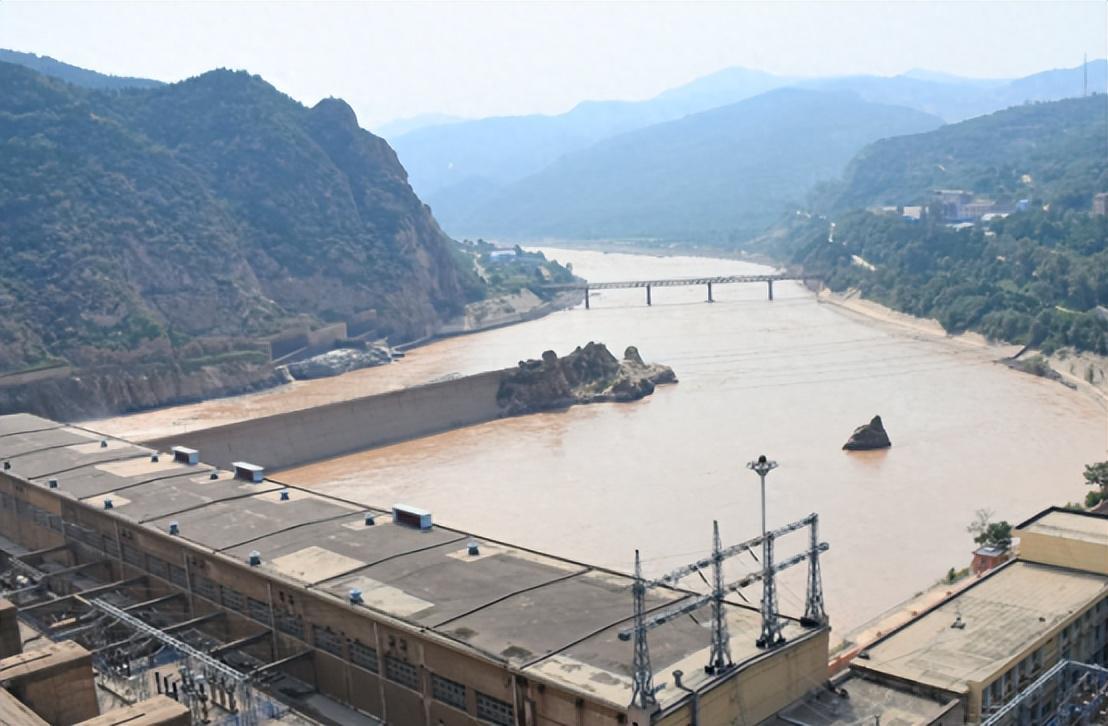

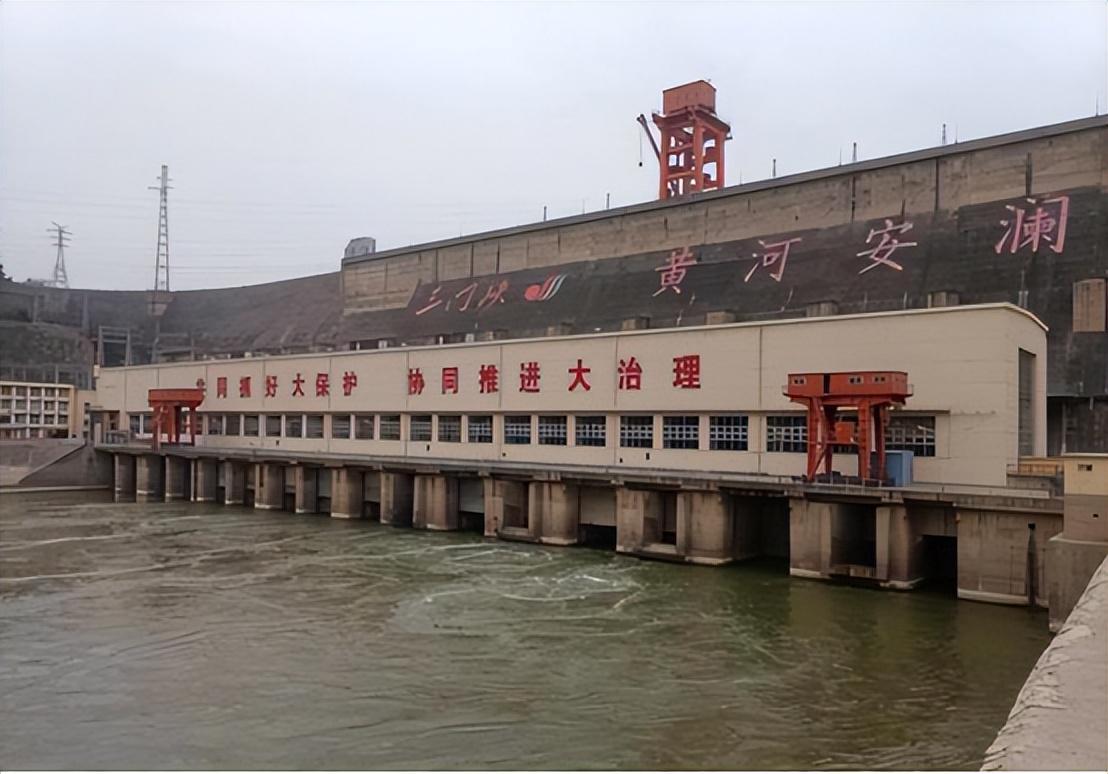

此外,三门峡大坝对黄河水利体系的贡献也是毋庸置疑的。

随着大坝的修建和一系列配套水利工程的投入使用,黄河流域的整体治理能力大幅提升。

黄河自古以来就以泥沙多而闻名,每年从上游带来的大量泥沙,让治理黄河变得异常困难,而三门峡大坝在拦蓄洪水的同时,承担了重要的拦沙任务。

经过多次改建和技术升级,三门峡水库的排沙能力得到了显著提高。

这一功能的完善大大减轻了黄河中下游的泥沙淤积问题,成为黄河治理的关键环节之一。

但任何一项宏大的工程都不可避免地伴随着代价。

对于陕西人民来说,三门峡大坝的存在让他们付出了沉重的代价。

关中平原的农业受损、渭河水患的加剧、河床抬升带来的悬河威胁,都成为当地百姓难以承受的负担。

尽管如此,三门峡大坝并非一无是处。

随着时间的推移,国家对黄河流域的治理思路也在不断调整和改进。

20世纪90年代后期,随着小浪底水库等新水利工程的相继建成,三门峡大坝逐渐被整合进了黄河整体治理系统中。

政府通过不断地调度和科学规划,利用各个水库的不同功能,实现了对黄河水量的精细化管理。

小浪底水库的出现,部分替代了三门峡大坝的调蓄功能,但并未彻底削弱大坝的重要性。

三门峡依旧在防洪、发电和拦沙等方面发挥着不可替代的作用。

同时,关于大坝对环境和生态的影响,国家也投入了大量资源进行修复和改善。

渭河的治理工作得到了空前的重视,大量资金被用于清淤、河道加固和生态修复工程。

通过一系列的措施,渭河的水患问题有所缓解,陕西的农业生产也逐步恢复。

尽管许多人仍对大坝心怀不满,但事实证明,三门峡大坝在黄河治理中的作用依然不可忽视。

它不仅是一座拦河大坝,更是黄河流域整体水利战略的一部分,任何单独评判其成败的尝试都显得过于片面。

对于陕西人民来说,三门峡大坝的历史伤痕仍然难以抚平。

每当洪水季节到来,关中平原的百姓依然会担心渭河河床的高度,是否会威胁到他们的家园。

尽管渭河的治理取得了显著进展,但这片土地上的人们仍对未来心存不安。

大坝给他们带来的伤害,已经融入了地方的记忆和文化中,成为一代又一代陕西人心中的痛点。

但从国家整体层面来看,三门峡大坝的建成是中国水利史上的一座里程碑。

它标志着中国自主水利建设迈出了关键的一步,为后来的黄河治理提供了宝贵的经验和教训。

三门峡大坝的修建过程,不仅反映了中国在治水方面的探索和反思,也凸显了国家利益与地方利益之间的复杂关系。

如何在满足国家发展需求的同时,兼顾地方的生态和经济利益,是每个大型工程项目都必须面对的问题。

信息来源:人民日报 2024年9月12日 关于《小浪底水利枢纽主体工程开工30周年 推动黄河流域生态保护和高质量发展》的报道

大河网 2023年3月14日 关于《三门峡黄河大坝:传承砥柱精神 守护黄河安澜》的报道