近日,由迪士尼出品、全智贤主演的韩剧《暴风圈》因涉嫌“辱华”引发中国网友强烈抵制。剧中通过破烂棚户房、灰暗滤镜等元素刻意矮化中国城市形象,甚至出现踩踏红底黄星地毯的争议场景,被解读为影射中国国旗。更引发争议的是,全智贤在剧中声称“中国偏好战争”,并暗示“核弹可能落到边界地区”,此类台词直接触碰中国网友的底线。

面对舆论压力,与全智贤相关的多个代言广告迅速被撤下,但截至目前,全智贤及出品方仅以“剧情虚构,无影射之意”回应,未作出正式道歉。部分网友认为,演员对剧本无决策权,主要受资本控制,甚至呼吁关注剧情上下文,避免“断章取义”。然而,更多人指出,将中国塑造为负面形象并非个例,需警惕文化输出中的偏见。

事实上,在西方影视作品中,纳粹德国与前苏联常被用作负面形象,而日本作为二战侵略者却较少被深刻刻画。中国网友普遍认为,应更多揭露日本军国主义罪行,而非让中国成为“背景墙”。尽管新中国因意识形态差异较少被丑化,但随着中国崛起,国外“中国威胁论”甚嚣尘上,类似《暴风圈》的现象逐渐增多。

面对故意丑化,中国网友的抵制与斗争是必然选择。但另一方面,也需理性看待“木秀于林”的客观规律——中国的强大正迫使外界重新审视其影响力。与此同时,国人应保持民族自信,避免过度敏感。例如,美国作为超级大国,同样被多国艺术作品刻画为负面形象,但并未动摇其地位。

针对全智贤的争议台词,需明确两点事实:其一,中国是首个承诺不首先使用核武器的国家,绝非“核讹诈”国家;其二,新中国是追求和平的大国,近四十年未挑起战争,且承诺永不称霸。因此,影视剧出品方若尊重历史,就不应恶意虚构构陷中国形象。

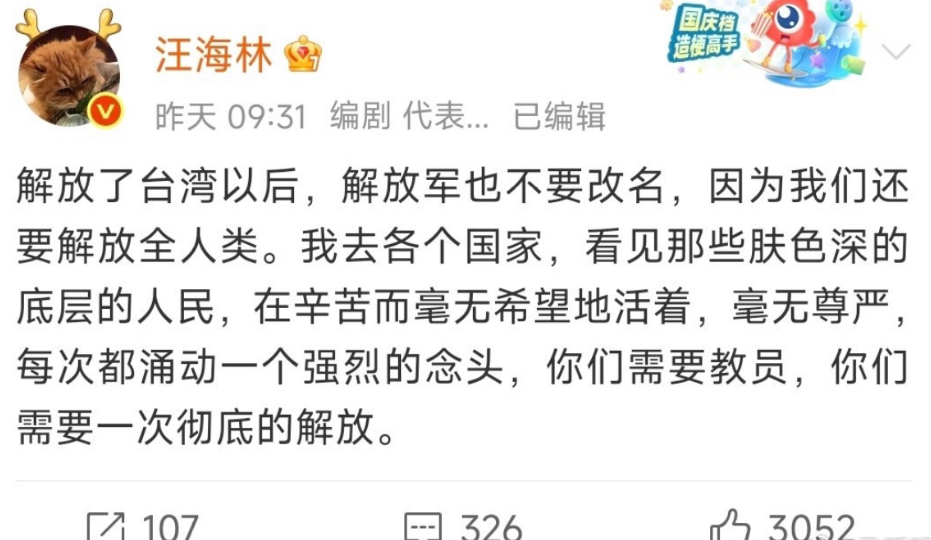

然而,中国网络上却泛起一股“战争论”歪风。部分军事网红大V宣扬“牺牲西安以东城市与美国决战”,甚至提出“宁愿某某不长草”的极端论调。更有学者如金灿荣反对“泛和平主义”,将其与“投降主义”划等号,鼓吹“泛战争主义”。而编剧汪海林更是疯狂输出“战争扩张论”,声称“和平手段无法实现祖国统一,解放台湾后还要解放全人类”,并将反对者扣上“汉奸”帽子。

此类“战狼论”与全智贤的“中国偏好战争”论如出一辙,甚至堪称“递刀子”行为。中国网友一边抵制外人污蔑,一边却自我鼓吹“战争论”,这种矛盾行为究竟是蠢还是坏?或是流量利益驱动下的“自毁长城”?在一个只擅长内斗的社会里,最终人人都会成为牺牲品,而汪海林们显然已忘却这一教训。

面对外部污蔑与内部极端言论的双重夹击,中国需在维护国家形象与保持理性之间找到平衡。一方面,坚决反对恶意丑化;另一方面,警惕“战狼论”对国家形象的潜在伤害。唯有如此,才能在国际舞台上真正展现一个大国的自信与担当。