“摆脱地球引力需要11.2公里/秒的第二宇宙速度”“飞出太阳系得达到16.7公里/秒的第三宇宙速度”——在科普文章、航天报道中,这些关于‘宇宙速度’的描述屡见不鲜。然而,‘第四宇宙速度’这一概念却鲜少被提及,甚至很多人从未听过。这并非因为第四宇宙速度不重要,而是其计算难度、物理意义与现实应用场景与前三个宇宙速度存在巨大差异,注定了其‘低调’的命运。

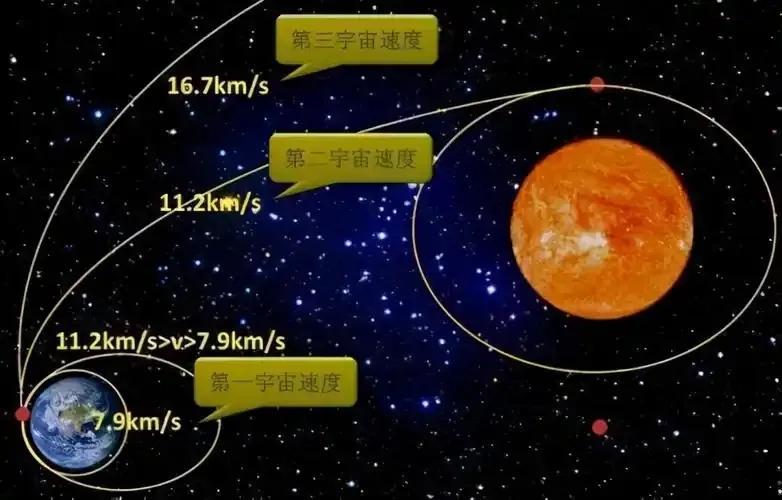

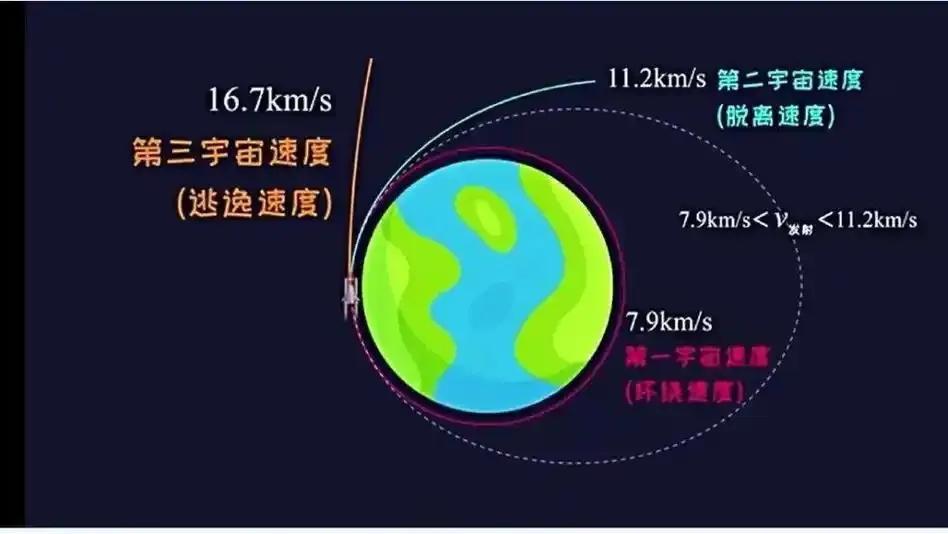

要理解其中的差异,首先需明确各宇宙速度的核心定义:它们本质是物体从地球出发,仅依靠初始动能克服引力束缚所需的最小速度(不考虑空气阻力和后续加速)。第一宇宙速度(7.9公里/秒)是绕地球做圆周运动的‘环绕速度’,第二宇宙速度(11.2公里/秒)是脱离地球引力的‘逃逸速度’,第三宇宙速度(16.7公里/秒)是脱离太阳系引力的‘逃逸速度’。这三个速度的计算都有清晰且稳定的‘引力边界’。

以第三宇宙速度为例,科学家只需考虑地球公转带来的初始动能(约30公里/秒),再叠加物体脱离地球引力后,克服太阳引力所需的能量,就能得出明确数值。

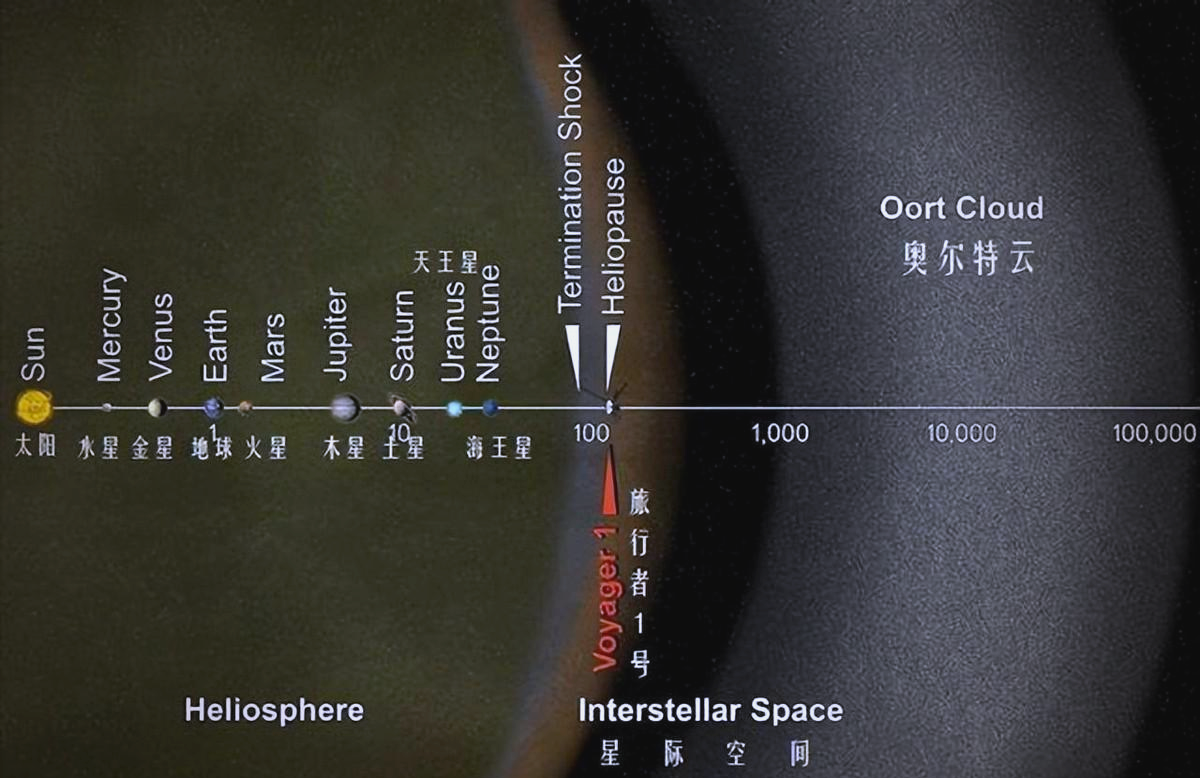

太阳系的边界相对清晰(以奥尔特云为界,半径约1光年),太阳的质量(约2×10³⁰千克)、地球与太阳的距离(约1.5亿公里)等参数都已精确测量,这使得第三宇宙速度成为一个‘确定性数值’,具备明确的科普和应用价值。例如,人类发射的‘旅行者1号’探测器,正是借助引力弹弓效应加速到超过第三宇宙速度,才得以向太阳系外飞去。

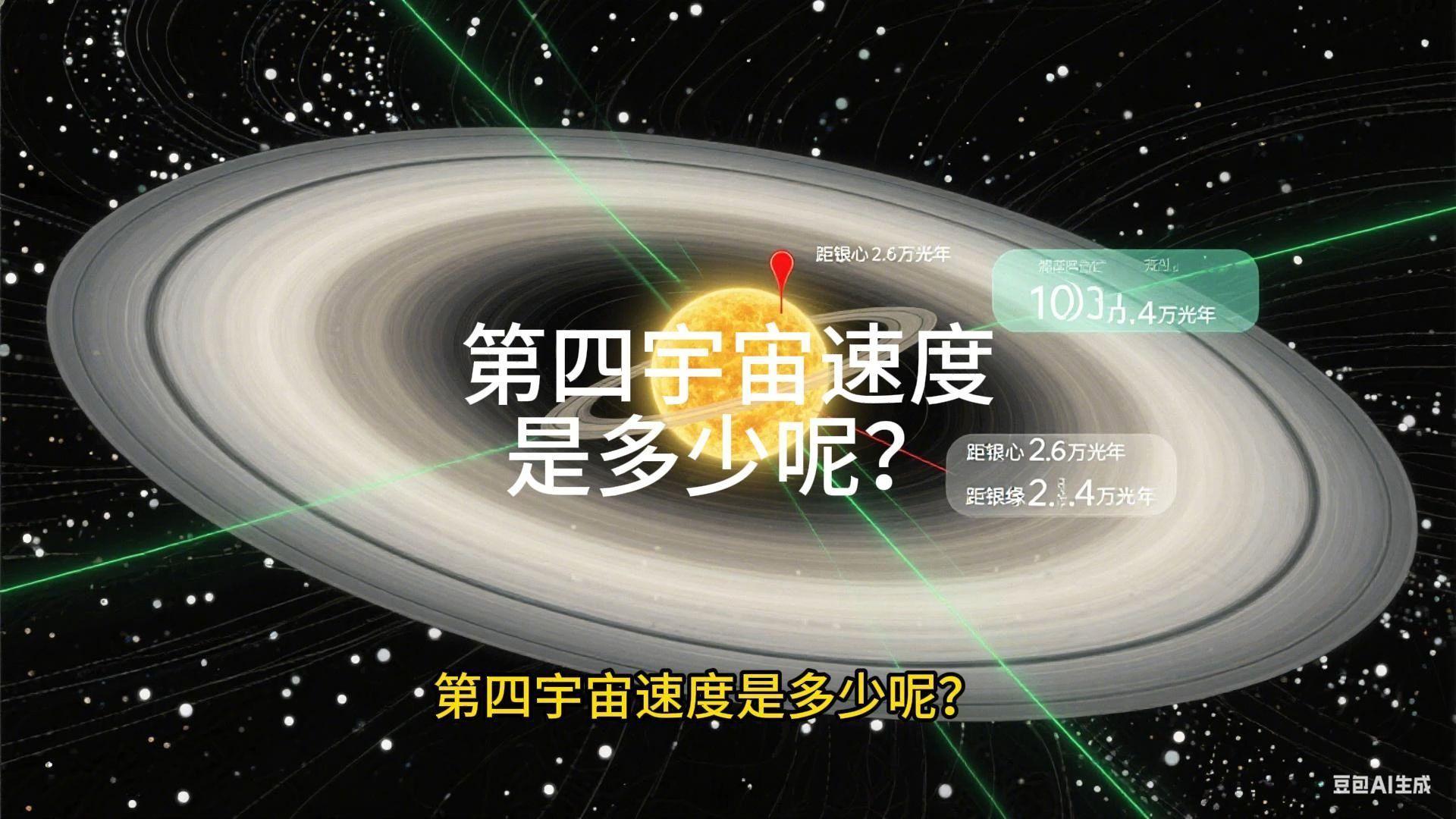

然而,第四宇宙速度的计算却陷入了‘参数模糊’的困境。

第四宇宙速度的定义是‘物体从地球出发,脱离银河系引力束缚所需的最小初始速度’。问题恰恰出在‘银河系的引力’上。首先,银河系的质量至今没有精确值。天文学家通过恒星运动轨迹推算,银河系总质量约1.5×10¹²倍太阳质量,但这其中包含了占比90%以上的‘暗物质’。这种无法直接观测的物质,其分布范围、密度变化都存在极大不确定性,直接导致银河系的‘引力范围’难以界定。

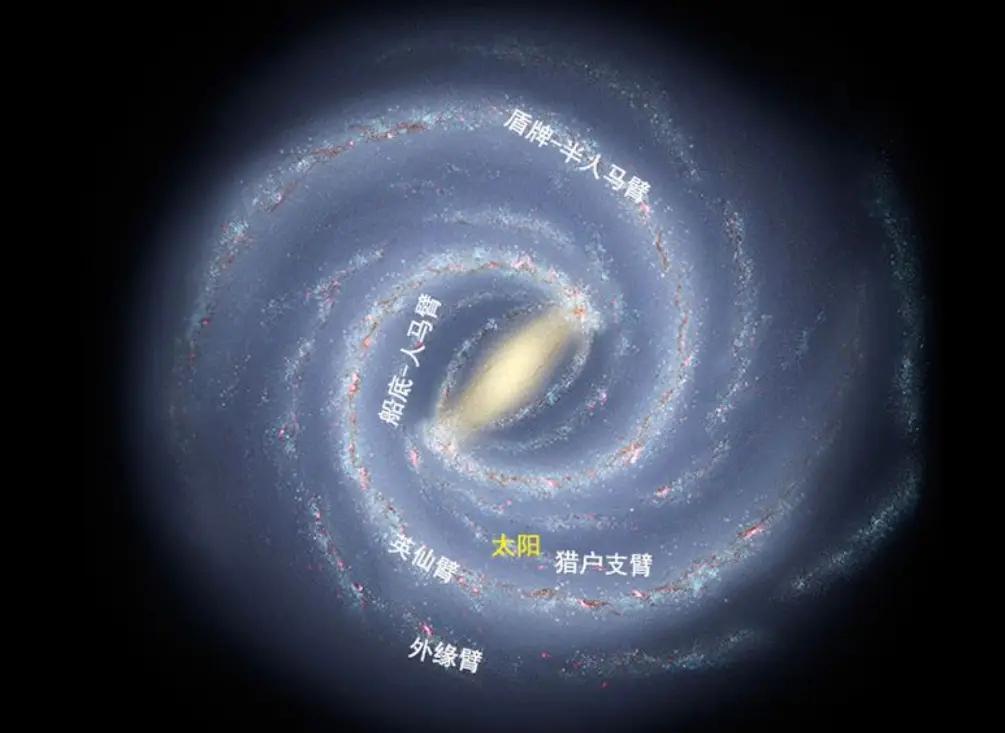

其次,银河系的边界是模糊的。与太阳系有相对明确的奥尔特云边界不同,银河系的恒星、气体、暗物质呈‘弥散状’分布,引力影响范围可能延伸到直径20万光年以外(当前可观测的银河系圆盘直径约10万光年)。

地球在银河系中的位置也会干扰计算。我们位于距离银心约2.6万光年的猎户座旋臂上,此处的引力场强度受银心黑洞、周边恒星集群的共同影响,参数测量难度远超地球与太阳的引力关系。

正因如此,第四宇宙速度的估算值差异极大,目前科学界给出的范围在110-120公里/秒之间,且没有一个公认的‘精确值’。一个连数值都不确定的物理概念,自然难以像第三宇宙速度那样被广泛提及。

更重要的是,第四宇宙速度在当前阶段几乎没有‘现实应用价值’。

人类目前的航天技术,连第三宇宙速度的应用都极为有限。‘旅行者1号’飞行40多年,仅飞出太阳系边界(尚未完全脱离),而要达到第四宇宙速度,所需的初始动能是第三宇宙速度的40倍以上。

以现有化学火箭的推进效率,根本无法让探测器达到这一速度。即便是未来可能实现的核动力推进、光帆推进,要突破银河系引力,也需结合复杂的引力弹弓效应(比如借助银心黑洞、邻近星系的引力),而非单纯依赖初始速度。这意味着,第四宇宙速度更多是一个‘理论概念’,短期内无法与航天工程实践结合,自然难以进入大众视野。

此外,从科普传播的角度看,前三个宇宙速度对应着‘绕地球、离地球、出太阳系’的清晰场景,与人类的航天探索历程(人造卫星、月球探测、深空探测)直接相关,容易引发大众共鸣。而‘脱离银河系’对人类而言太过遥远——即便探测器能达到第四宇宙速度,要飞出银河系也需要数千万甚至上亿年,远超人类文明的时间尺度,很难让普通人产生直观认知。