为纪念中国电影诞生120周年及阮玲玉逝世90周年,中国电影资料馆推出4K修复版《神女》。这部承载着历史记忆的经典之作,通过全国艺术电影放映联盟策划的影展,正在全国20个城市展开多轮次长线放映,让当代观众得以重温银幕上的女性史诗。

(图/《神女》)

当修复技术赋予老片新生,观影方式的革新正在重塑影像与时代的对话。修复版《神女》的放映现场,观众看到的不仅是胶片颗粒的细腻呈现,更是一个跨越90年的女性命题:'神女在夜之街头是低贱的妓女,怀抱孩子时却是圣洁的母亲,这种双重身份折射出伟大的人格力量。'

这部1935年的作品对女性困境的剖析,在当今社会依然具有强烈的现实穿透力。影视作品中'荡妇与神女'的刻板二元对立仍未消散,这正是《神女》历经世纪仍需被重看的原因——它持续叩问着关于女性生存状态的永恒命题。

(图/《神女》)

2025年妇女节档以史上第二的票房成绩引发关注。这个起源于2月的概念,在自媒体'3月是女性春节档'的呼声中逐渐成型。传统上被视为淡季的3月,因缺乏节假日支撑难以形成观影热潮,直到《观音山》(2011)以7800万票房开辟出新的市场空间。

(图/《观音山》)

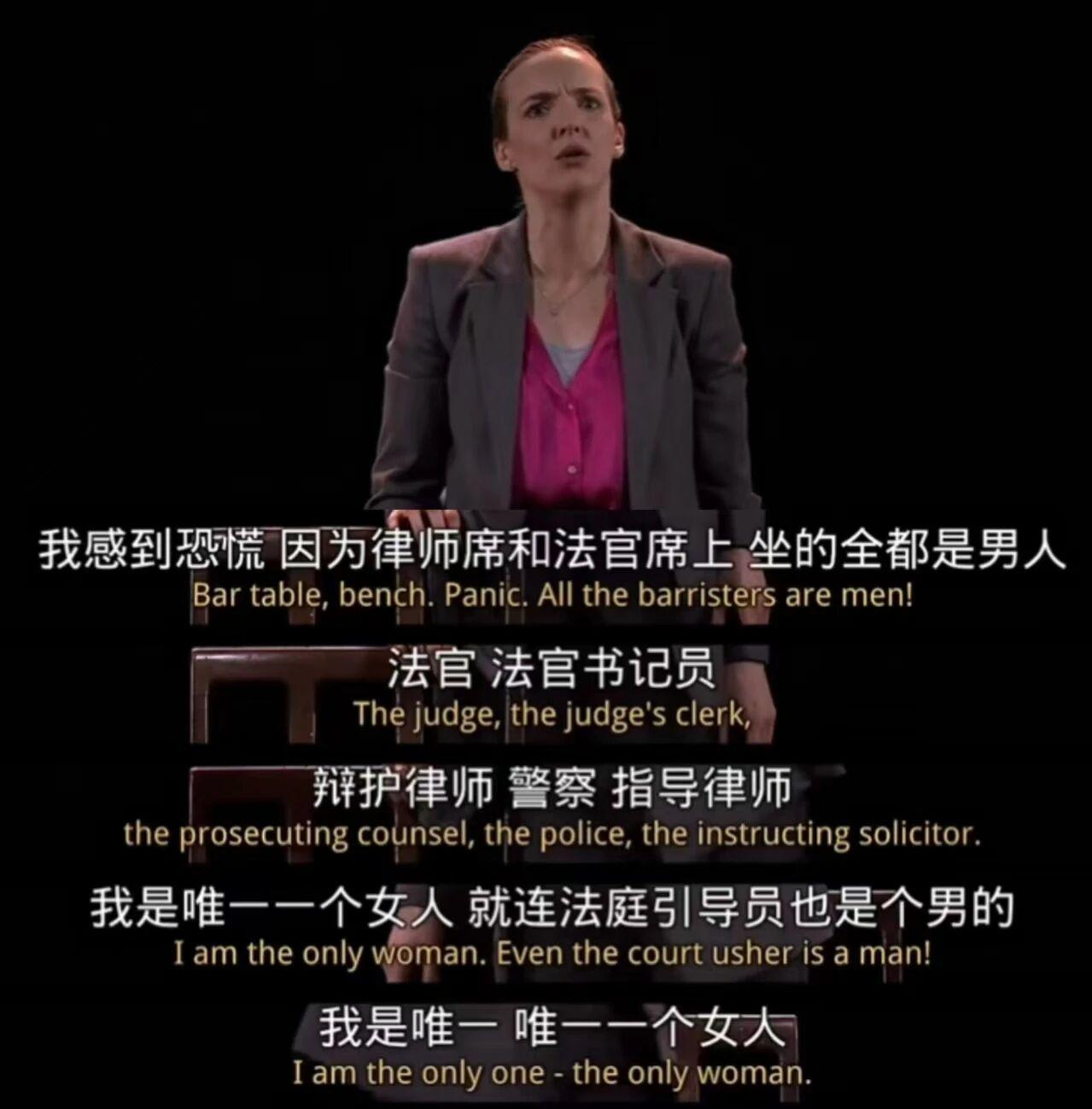

次年《桃姐》选择妇女节当日上映,凭借明星效应与口碑传播创下1200万首日票房。尽管近年来契合女性主题的作品有所减少,但2025年《还有明天》《想飞的女孩》《初步举证》等影片仍带来可观讨论度,为女性档期注入新的可能性。

(图/《初步举证》)

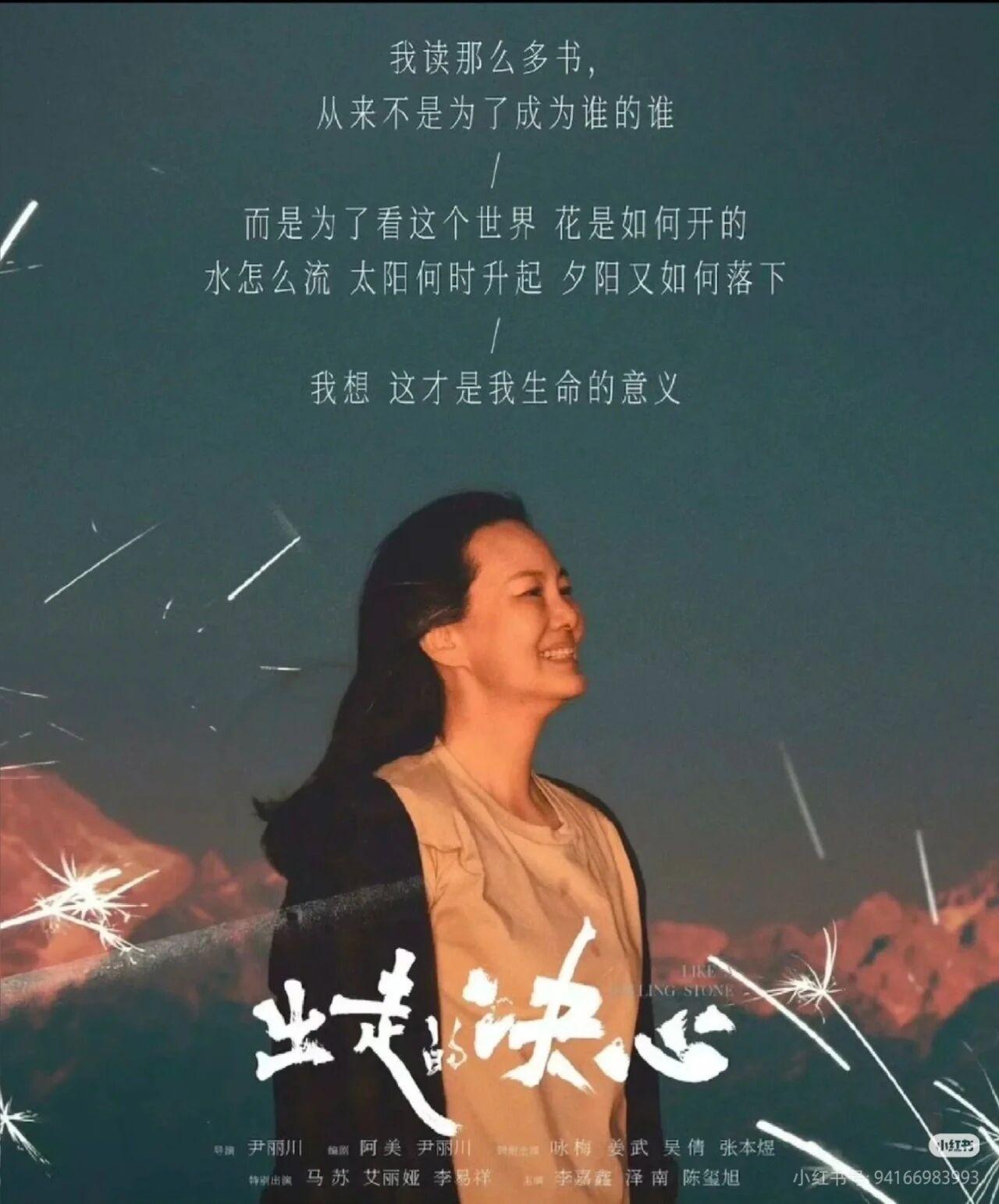

女性题材创作的繁荣、女性观众占比的提升,以及'让女性创作者上桌'的呼声,共同推动着女性电影档期的成熟。这种演变恰如贾宝玉所言'女儿是水做的骨肉',2025年'3月女性档'的兴起,实则是2024年《好东西》《出走的决心》《热辣滚烫》等作品掀起的浪潮延续。

(图/《热辣滚烫》)

在2024年'创造中的她'中国女性电影人峰会上,学者戴锦华对峰会主题的解读引发深思:'为什么总把成长与女性联系?这隐含着女性需要成长的预设。我更喜欢'创造中的她',因为女性正在赢得更多表达空间。'

(图/戴锦华在女性电影峰会 社交平台截图)

针对'女性议题非公共议题'的偏见,戴锦华直言:'女性占人类一半,任何公共议题都不可能与其无关。'自电影诞生130年来,男性主导的产业格局渗透在叙事逻辑、价值取向乃至视听语言中,'男性凝视'成为隐形的创作法则。

改变始于21世纪初,李玉、尹丽川、杨荔钠等新生代导演通过《苹果》《牛郎织女》等作品,开始探索女性心理欲望与身体自省。80后、90后导演如贾玲、邵艺辉则更直接地回应性别议题,《你好,李焕英》《爱情神话》等作品展现出鲜明的批判意识。

(图/《出走的决心》)

法国作家埃莱娜·西苏在《美杜莎的笑声》中提出:'女性文本必须具有颠覆性,如同火山喷发般掀翻固有穹顶。'这种创作理念在中国女性电影人中得到呼应,她们用影像解构传统性别观念,展现女性生命的多元形态。

黄蜀芹导演的《人·鬼·情》常被视为中国女性电影的里程碑。影片根据女艺术家裴艳玲的真实经历改编,讲述秋芸从被父亲禁止唱花旦到成为名角,却始终饱受情感折磨的命运。这部作品上映时引发热烈反响,却鲜少被从女性意识角度解读。

(图/《人·鬼·情》)

'我想从女性角度表现完整世界。'黄蜀芹在创作谈中提到,西方研究生对女性影像的批评促使她思考:中国导演镜头下的女性是否真实?这种追问推动她开创了独特的女性视点,'如同在有南北窗的房间里开一扇东窗,展现不同的风景'。

《春潮》导演杨荔钠对此深有共鸣:'女性应时刻关注自身生命形态,而非在大形势下才宣称拍女性电影。我们一直以女性身份平衡男女关系,这不是偶然的。'

(图/《春潮》)

戴锦华指出,'女性电影'不应被限定为特定群体叙事:'当女人讲述自己的故事时,世界将看到女性的千差万别。'这种多样性在2025年得到充分展现——从《神女》的阮玲玉到演绎阮玲玉的张曼玉,女性影人正在用影像书写跨越时空的对话。

正如张曼玉在小红书分享的:'最新的、好玩的、有意思的……一切一切的东西。'这或许正是女性电影的终极追求:打破边界,展现生命的无限可能。

作者 | 草莓脆

编辑 | 詹腾宇

题图 | 《好东西》

运营 | 何佳怡