女孩可以不喜欢《女孩》吗?

作者| 冼豆豆

编辑| 晶晶

排版| 苏沫

本文图片来自网络

文章发布初始时间:2025年11月4日

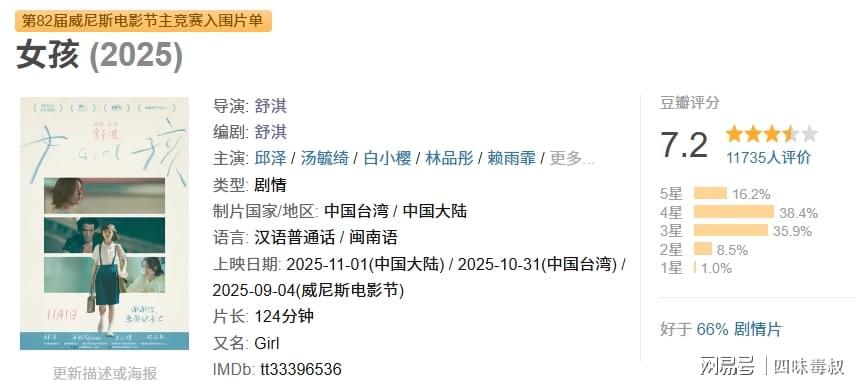

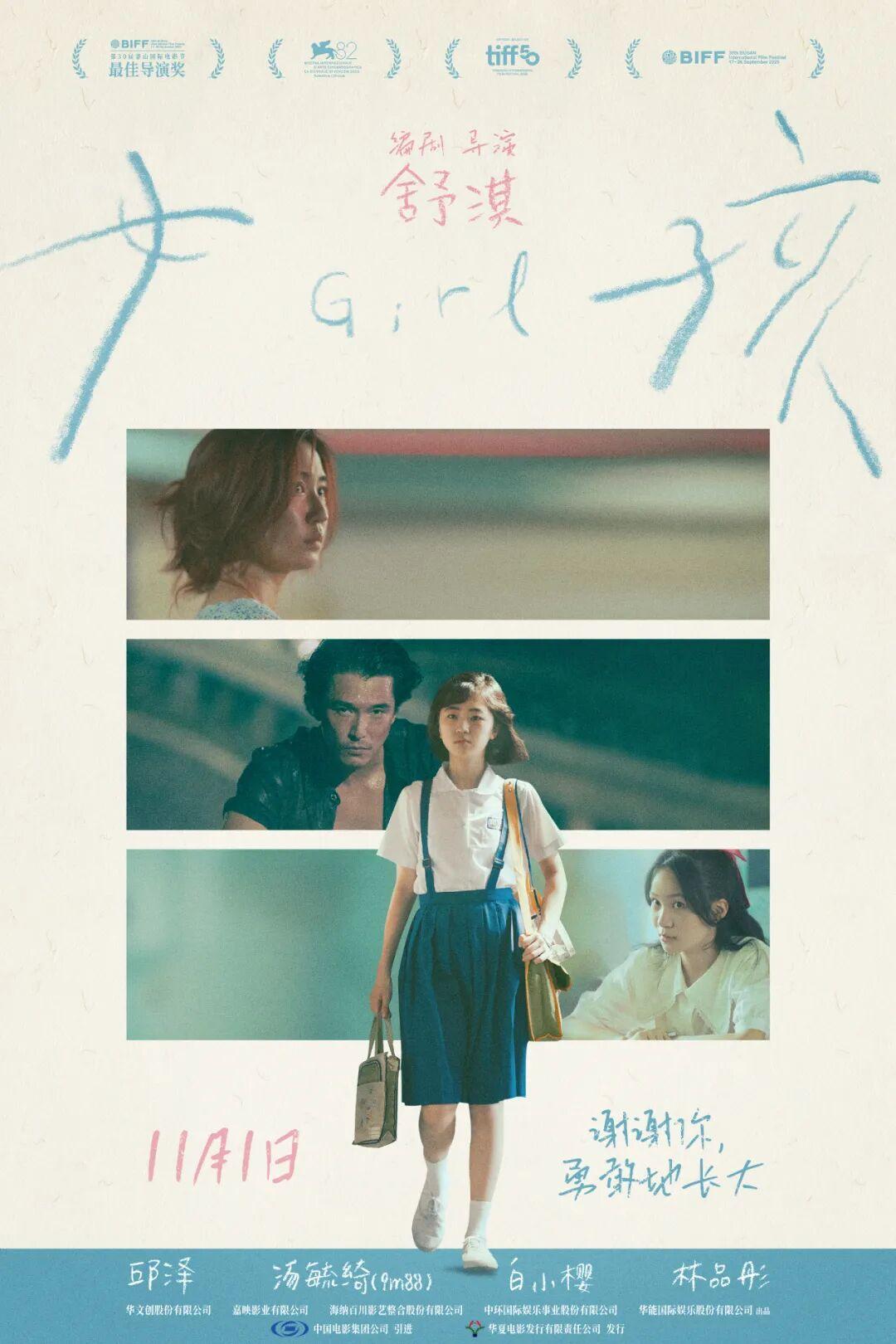

舒淇执导的文艺片《女孩》在豆瓣开分7.2,成为近期口碑尚可的国产电影之一。然而,与其口碑形成鲜明对比的是其惨淡的票房表现——上映4天仅收获275万,预测总票房仅500万出头。作为一部入围威尼斯电影节主竞赛单元的影片,这样的市场成绩无疑令人失望。

作为文艺片,《女孩》的票房困境并非个例。当前电影市场整体低迷,观众对文艺片的期待本就不高。但《女孩》的票房落差仍超出预期,引发业界对文艺片生存现状的进一步思考。

作为舒淇的导演处女作,《女孩》在上映前承载了众多影迷的期待。这位被侯孝贤力捧的女演员,能否在转型导演后延续其艺术成就?舒淇能否成为新一代优秀女导演?这些疑问在影片上映后未能转化为票房动力,部分原因在于核心受众群体(侯孝贤影迷与舒淇粉丝)的票房贡献有限。

近年来女性题材电影层出不穷,但《女孩》的票房失利引发新的讨论:女性题材是否已失去市场吸引力?与《想飞的女孩》《轻于鸿毛》等同类影片类似,《女孩》同样遭遇滑铁卢。尽管舒淇与文晏(曾执导《嘉年华》)的组合本应吸引女性题材核心观众,但最终票房表现仍不尽如人意。

观众对女性题材的审美疲劳或许是重要原因。从电影到短视频,女性主义内容无处不在,过度营销反而引发逆反心理。《女孩》在购票平台打出“女孩必看”的宣传语,这种绑架式营销不仅未能吸引观众,反而加剧了观众的疲惫感。

从影片质量来看,《女孩》仅达到及格线水平,缺乏独特性。影片聚焦原生家庭创伤、女性侵犯等常见议题,但这些内容已被前人反复讲述。家暴、争吵等桥段频繁出现,若非邱泽与9m88的出色表演,观众很难坚持看完。

电影中的父母角色沦为推动主角成长的工具人,缺乏人物深度与性格细节。这种处理方式使得《女孩》在女性题材中难以脱颖而出——女性苦难叙事已被密集呈现,而《女孩》并未带来新的视角或表达。

诉苦类影片的泛滥使得观众产生选择疲劳。当同类题材层出不穷时,影片必须提供独特价值才能说服观众买票。对于普通观众而言,省下电影票钱或许更为实际。

作为半自传影片,《女孩》展现了舒淇的真诚。她像剥洋葱般剖析自己的前半生,这种自我治愈的创作动机可以理解。但若想用自身经历鼓励更多女孩,影片显然未达预期。

主角林小丽的苦难缺乏稀缺性与指导意义。影片仅呈现其反复挨打、孤僻内向的表面状态,却未深入挖掘其心路历程。母亲角色的刻画同样浮于表面,家暴戏份仅停留在暴力宣泄层面。

林小丽“勇敢走出来”的结局仅用一场戏草草收尾,观众难以理解其挣扎与自救过程。零碎跳跃的剪辑进一步削弱了共情效果。

舒淇学习了侯孝贤的抒情手法,但未能凝聚其内核。全片虽有灵光一闪的镜头(如红气球飘起、大树上的视角),但这些轻巧的创意无法弥补整体遗憾。影片有佳句无佳章,难以形成完整艺术表达。

《女孩》的摄影与配乐值得肯定。余静萍的摄影功力在线,怀旧歌曲如《西风的话》《一场游戏一场梦》的运用,为影片增添了几分上世纪玫瑰色暧昧时代的氛围。

观众走进影院多因舒淇的个人魅力,但影片本身能否支撑这种期待?若非舒淇执导,《女孩》能否入围A类电影节并获得如今的话题度?这些问题值得深思。

舒淇的光环为影片增添了滤镜效应,粉丝与影迷甚至用其经历补全影片留白。这种复杂心态下,观众对影片的苛责减少,认为能拍出即是一种成功。

艺术作品与创作者之间存在修辞关系,创作者的光环会为其作品加分。我们观看《女孩》,或许更多是透过舒淇的滤镜观察其影子。这种复杂心态下,影片的评价难免受到影响。

演而优则导的演员常以自我救赎的心态创作处女作,但若仅能讲述自己的故事,后期缺乏新话题与灵感,导演之路将难以持续。身为演员的舒淇拥有千百种模样,但作为导演的面貌尚未清晰。

「四味毒叔」

出品人|总编辑:谭飞

执行主编:罗馨竹

联系邮箱:siweidushu@126.com

微信公众号lD:siweidushu