在国产剧的丰富类型中,谍战剧始终占据着不可替代的地位。有人钟情于古装的刀光剑影,有人沉迷于现代的职场风云,但唯有谍战剧,能让观众的心跳与思维同步加速。烧脑、悬疑、反转、牺牲——它就像一场永无止境的智力博弈。就在观众以为谍战剧已陷入创作瓶颈之时,一部名为《奸细》的40集大剧再次点燃了那个充满信仰与智谋的年代。

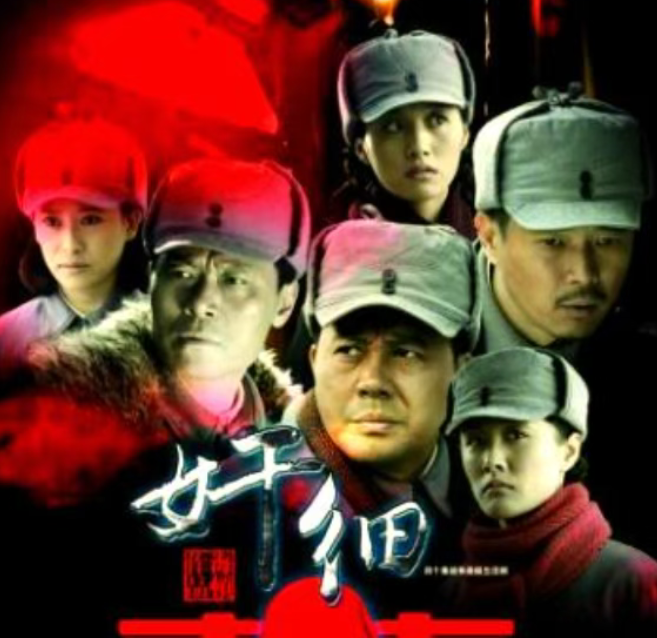

这部剧的设定颇为有趣——导演海顿不仅掌控着全局,还亲自下场担任主演。再加上于和伟、佟瑞欣、王奎荣等一众老戏骨的加盟,这阵容堪称豪华。果不其然,《奸细》刚播出四集,便斩获全国收视第一的佳绩。观众们一边直呼“紧张到喘不过气”,一边又舍不得快进,因为每一帧画面都蕴含着谍战剧应有的味道——危险、暗涌、牺牲,以及那份令人心疼的人性光辉。

故事的时间点选得极为巧妙——1945年,日本投降,战火似乎已远去,人们终于迎来了和平的曙光。然而,就在这喜悦弥漫的时刻,暗流开始涌动。在晋冀鲁豫边区的一个军分区内,三位战士罗天刚、邓彪、楼剑飞刚刚步入婚姻的殿堂,婚礼的喜庆氛围还未消散,一纸命令便如晴天霹雳般砸下:他们的新婚妻子中,可能有人是敌方派来的奸细。

这种剧情若是放在今天,绝对堪称“谍战+婚恋+心理惊悚”的三重奏。三位新郎当场愣住——新婚之夜变成了“审问之夜”,圆房不敢,信任不敢,连笑容都变成了试探。然而,他们不能声张,只能在甜蜜与怀疑之间徘徊,用最普通的夫妻互动来掩藏最致命的调查。剧中的张力,正是在这种“枕边风与枪口火”的微妙平衡中逐渐升温。

与此同时,另一条暗线也在悄然展开。远在洛阳的军统情报处长江一平,正在推进一项代号“桃色计划”的阴谋。为了让潜伏特务“含羞草”顺利获取我军的作战情报,他派出得力干将“老虎”,潜入关州执行任务。江一平由于和伟饰演,这个角色心狠手辣、精于算计,是典型的冷面间谍。他的每一次微笑,都仿佛在为别人设下陷阱。于和伟演绎这种角色,简直是信手拈来——眼神一变,杀机四起。

故事最精彩的反转,来自邓彪的妻子韩晓鸥。表面上,她是贤惠善良的革命伴侣,实际上却是被军统利用的“含羞草”。她既是妻子,又是敌人;既背负着秘密,又渴望赎罪。她的双面身份让剧情如同一颗定时炸弹,随时可能引爆。杨梓艺将韩晓鸥的复杂性格演绎得淋漓尽致,既有特工的冷静,又有女人的温情。尤其是在医院那场“临终坦白”的戏中,她几乎成为了全剧的泪点。她告诉邓彪:“我从未做过对不起党的事。”一句话,道尽了谍战者的悲剧——一生都在假面下生活,却死得真心。

而罗天刚的妻子林薇,则在韩晓鸥死后,接过了她的身份,化身“假含羞草”潜入敌营。这种“以敌人之名战斗”的设定,将整部剧的紧张感推向了顶点。每一次对话都是刀尖上的舞蹈,稍有不慎就会暴露身份。林薇的每个眼神都仿佛在诉说:恐惧与信念,是谍战的双刃剑。

值得一提的是,《奸细》并没有走传统谍战剧那种“黑白分明”的老路。它不仅描绘了敌我对抗的激烈场面,更深入挖掘了人心的模糊地带。就连军统特务江一平,也不是单纯的恶。他聪明、冷静,信仰着自己的“秩序”。他并非为个人私利而战,而是为了他所理解的国家立场。这样的角色,更像一面镜子——映照出那段混沌时代里,信仰与立场的激烈碰撞。

《奸细》最聪明的地方,在于它的节奏把控。没有“上来就是炸点”的刻意刺激,而是通过层层递进的心理博弈,让观众自己陷入其中。敌我之间的试探、夫妻间的猜疑、上级之间的权谋,每一层都暗藏伏笔。你以为真相已经揭开,其实只是另一个陷阱。谍战的魅力,不在于枪声,而在于“无声处的爆炸”。

海顿自导自演,原本是个冒险之举,但他这次交出的成绩单却相当出色。他饰演的罗天刚身上,有一种“铁血中带点温情”的气质。他不像冷面特工那样冷酷无情,更像那个被命运逼上战场的普通人——既有情,也有义。他的眼神中常常闪着犹豫,那种“信任与怀疑并存”的状态,才是谍战剧最珍贵的真实感。

在视觉呈现上,《奸细》也颇有几分老派的味道。画面色调偏灰,光线低沉,营造出战后混乱的压抑氛围。没有花哨的滤镜,也没有堆砌的爆破戏,而是靠气氛取胜。镜头语言稳重,人物构图紧凑,几乎每一场戏都像棋盘上的一次对峙。

从宏观角度来看,《奸细》不仅仅是一部谍战剧,更是一部关于“信仰”的戏。它在问一个简单却又深刻的问题:当你连枕边人都不能信任时,你还信什么?答案,正是那份无声的忠诚。那些在阴影中牺牲的人,没有名字,也没有墓碑,却用生命守住了黎明的边界。

相比近几年流于形式的谍战剧,《奸细》更像是一次回归。它让人想起《暗算》《潜伏》那种“用心智较量”的年代,让观众重新体会到“敌暗我明”的紧张感。它提醒人们,谍战剧的本质,不在于谁枪快,而在于谁心稳。

从《奸细》看国产谍战的未来,或许我们终于可以告别“流水线式”的悬疑套路,重新回到那个靠人性撑起故事的年代。毕竟,真正的谍战,从不是硝烟四起的战争,而是一个个在黑夜里不敢回头的灵魂。他们活得悄无声息,却让信仰有声。