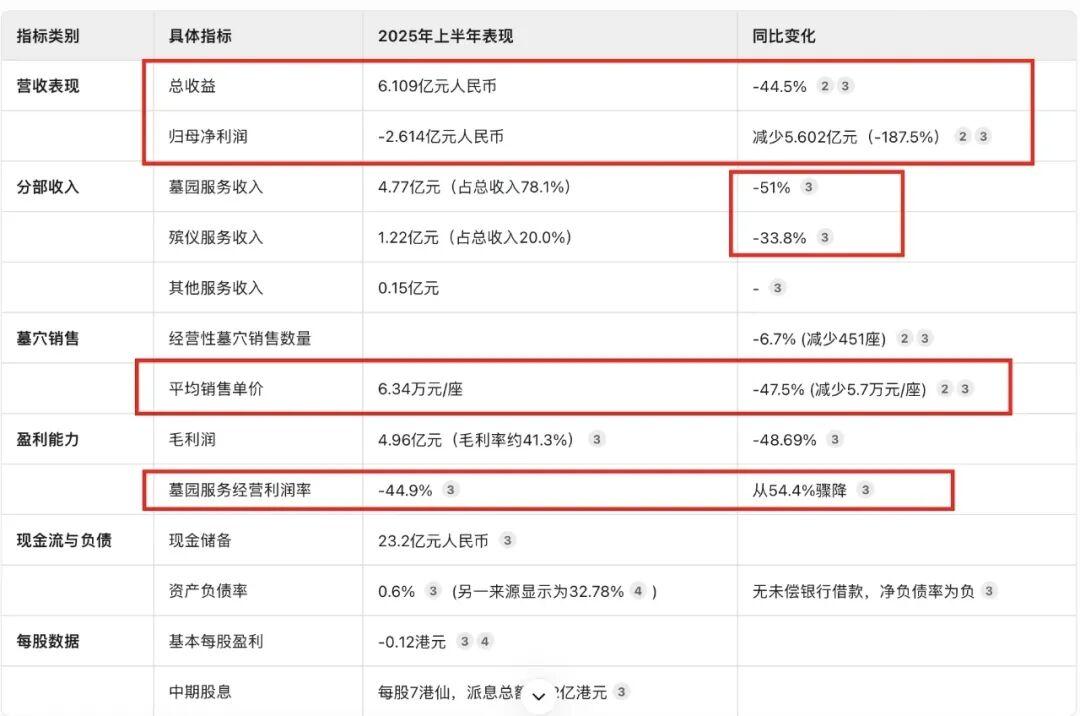

谁能想到,曾被资本视为‘人生最后一门稳赚不赔的生意’的殡葬业,如今竟跌得比房地产更惨?当中国殡葬第一股福寿园披露2025年上半年财报时,整个行业为之震动——营收6.11亿元,同比暴跌44.5%;净亏损2.61亿元,折算下来每日亏损145万元,这是其自2013年港股上市以来的首份亏损成绩单。更触目惊心的是,核心产品经营性墓穴均价从去年的12万元直接腰斩至6.3万元,曾经的‘阴间豪宅’突然无人问津。

这场寒冬并非福寿园独有。主打中高端市场的南京万桐园上半年收益仅1106万元,同比下滑54%;安贤园、中国生命集团等同行也纷纷承认,殡葬板块收入承压明显。整个行业正经历前所未有的震荡。

殡葬业与房地产共享着一套‘割韭菜逻辑’:靠土地供应稀缺性抬价,借情绪溢价逼单,甚至将金融杠杆玩到了‘人生终点’。当房地产有‘地王’炒作时,殡葬业便有‘墓王’哄抢;当房贷成为购房标配时,殡葬业竟也推出‘墓地按揭贷’——2021年昆明某陵园曾推出最高20万元、期限10年、利率9%的‘墓地贷’,宣称‘不用抵押’,将‘入土为安’异化为‘负债尽孝’。

那时的殡葬业有多疯狂?福寿园的经营性墓穴均价从2018年的10.25万元飙升至2024年的12.12万元;2023年上海松鹤园一块0.6平方米的三穴墓标价45.78万元,折算每平方米76万元,远超同期上海豪宅单价。2017年苏州甚至出台墓地限购政策,原因是五年内当地墓价暴涨10倍——上海人嫌本地墓贵,纷纷赴苏州‘跨城置业’,炒墓群体跟风涌入,将‘阴间房地产’的泡沫越吹越大。

但泡沫终究抵不过政策的‘硬拳头’。2025年中央一号文件首次将殡葬改革从农村扩至全国,明确要求‘推进公益性生态安葬设施建设’,直接给行业定了‘公益导向’的基调。紧接着4月,民政部发布《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》,划出刚性红线:安葬骨灰的单体墓位占地不得超0.5平方米,合葬墓位不超0.8平方米,墓碑高度限在0.8米以下,从源头掐断‘大墓高价’的空间。

地方政策也紧随其后。上海今年2月发布《殡葬服务项目清单》,直接给单个墓穴设了16万元的价格上限——要知道2016年上海高档墓地均价就已接近29万元,是当时全市房价均价的4倍多。更严厉的是全国范围的殡葬领域腐败整治,从去年10月开始,‘高价墓’‘天价花篮’‘捆绑消费’成为重点打击对象,各地殡仪馆馆长、工作人员被查的消息接连曝光。

过去殡葬业宣称的‘墓地稀缺’本就是人为制造的假象。《中国民政期刊》指出,72%的县(市、区)缺城镇公益性公墓,但资本更愿意推能赚钱的经营性公墓。如今政策一边补建公益墓,一边限面积、限价格,剥离行业的金融属性,曾经的‘稀缺性神话’自然不攻自破——就像房地产被‘房住不炒’拉回民生本质,殡葬业也终究逃不过‘民生优先’的规矩。

政策调控是表象,更深层的原因是中产阶层既没钱,也不想为高价墓买单了。这场消费降级已穿透至‘人生最后一公里’。过去,不少家庭的支出排序是‘上一代>这一代>下一代’,为了‘尽孝’,哪怕咬牙也要买高价墓。如今风向变了,养孩子、还房贷、日常开支耗尽了中产的精力,支出顺序悄然变为‘下一代>这一代>上一代’,曾经被视作‘必要投资’的高价墓,成了可砍的‘非必要支出’。

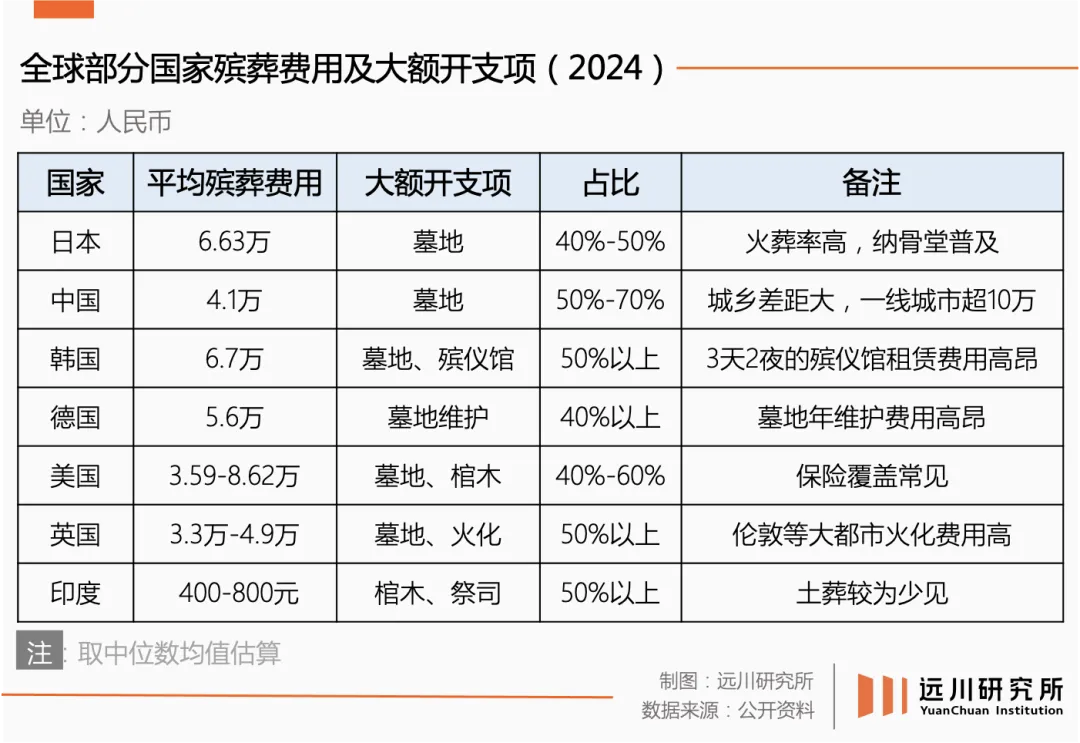

毕竟中国人均殡葬费用4.1万元,仅次于日本排全球第二,其中墓地占比50%-70%。在阳间房贷都压得喘不过气的情况下,没人愿意再为‘阴间房’背上负担。更根本的变化是中国人生死观的重塑——过去殡葬业靠‘道德绑架’卖墓:‘这是你最后为父母尽孝的机会’‘不买高价墓就是不孝’,可现在越来越多人明白,‘尽孝’是生前的陪伴,不是死后的一块地;‘入土为安’是回归自然,不是困在0.6平方米的石头里。

生态葬的兴起就是最好的证明。广州每年报名骨灰撒海的市民超3500人,话题曾冲上热搜;大连的海葬服务要提前预约,每年春天都要排队;上海更夸张,从1991年首次海葬200多具,到现在每年近万具,累计已有80247位逝者的骨灰撒向大海,服务了31万户家庭,成为全国海葬规模最大、体系最完善的城市。

政策还在推波助澜,各地的生态葬补贴让‘性价比方案’更有吸引力。北京对海葬、自然葬实行全额补贴,遗体接运、火化、骨灰寄存全免费;广州除了免海葬费用,还能领2000元补贴,骨灰还林类安葬甚至零收费;西安更实在,壁葬、草坪葬补2000元,海葬、骨灰散撒直接补5000元;浙江温岭更创新,把‘逝后奖补’改成‘生前享有’,70岁以上老人只要生前签生态葬协议,每月就能领奖励金,非本地户籍也能享受。

还有人选择‘观望’——重庆某陵园的营销总监透露,现在很多家庭把骨灰先寄存起来,一年寄存费不到300元,比几十万的墓地便宜太多,还能慢慢琢磨安葬方式。这种‘谨慎’和房地产的‘观望潮’如出一辙:过去买墓怕以后更贵,现在怕买了亏、买了用不上,本质上都是对大额支出的不确定,连‘死后住哪’都要算笔账。

回头看,殡葬业的泡沫破裂,根源是资本的致命误判:它把‘人总有一死’的刚需,当成了‘人愿意为死花几十万’的奢侈品需求,以为靠‘尽孝’绑架就能一直收割。可现在,政策断了暴利路,消费观念变了天,连全球都在玩多元化殡葬——日本有‘太空葬’,把骨灰装成胶囊用卫星送上天;还有人把骨灰做成钻戒佩戴,拒绝千篇一律的墓碑。

这场泡沫破裂不是坏事,它不仅让殡葬业从‘资本游戏’回归民生本质,更让整个社会重新思考生命的价值:死亡从不是‘买块地的终点’,而是‘回归自然的起点’;纪念的核心不是墓地的价格,而是藏在心里的思念。就像房地产早晚会告别‘炒房时代’,殡葬业也终会明白,民生刚需里,容不下资本造的泡沫。

作者:言叔,资深财经评论员,坚信 ‘认知才是最大的不动产’。关注我,用不一样的视角看世界。