“中国”二字,我们每天都在说,可你真的了解它的来历吗?

不少人以为这是“自古以来”的国名,然而翻开历史长卷会发现,它从商周王朝一路走来,历经春秋战国的纷争、唐宋元明的迭代,直到近代的条约里才正式定调,这一历程足足跨越了3000年。

今天,就让我们顺着历史的脉络,探寻“中国”背后鲜为人知的故事,看看这两个字如何从“天下中心”的称呼,演变成14亿人的共同身份。

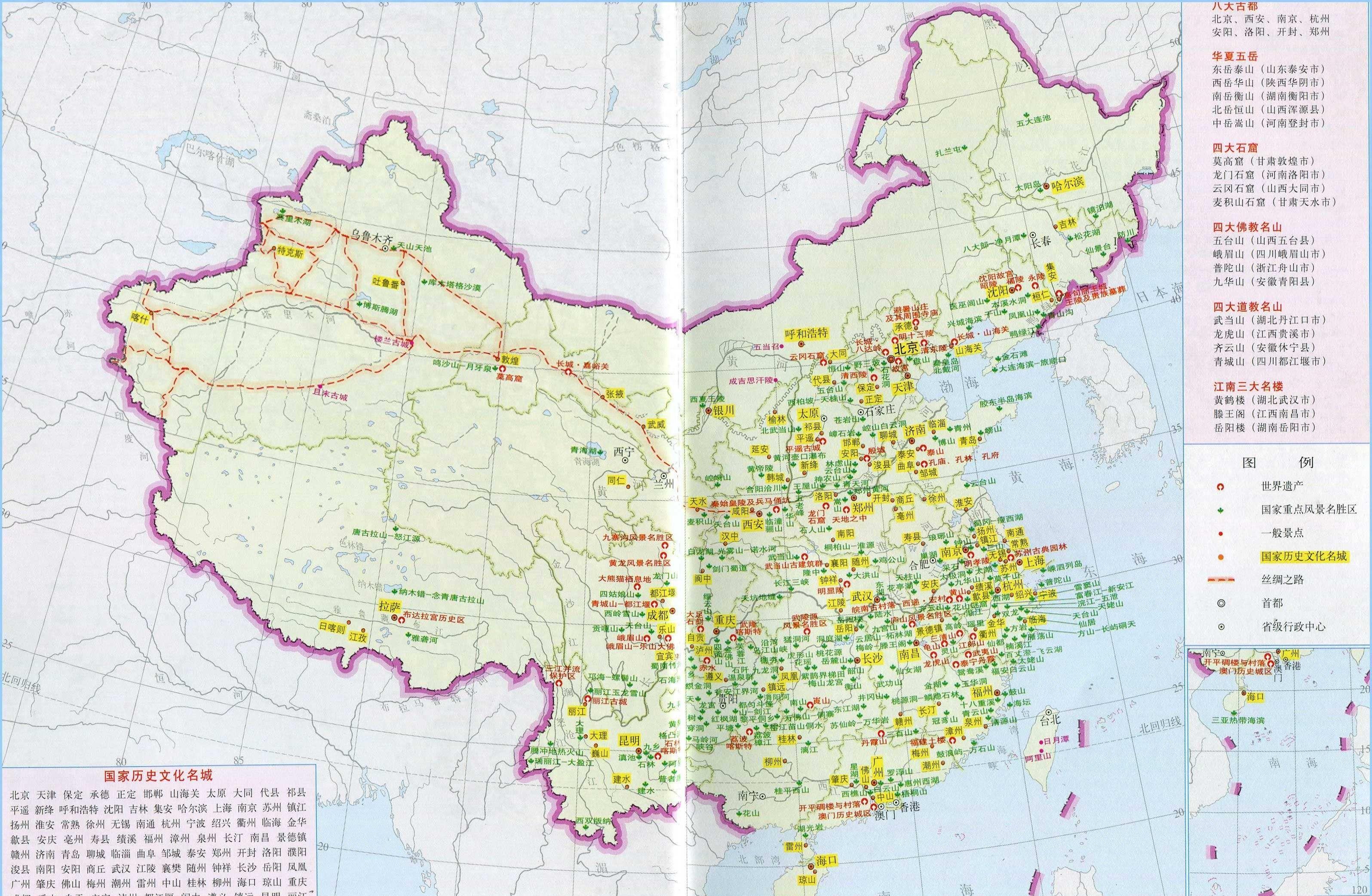

中国现代地图

西周酒器首现“中国”,当时竟非指“国家”?

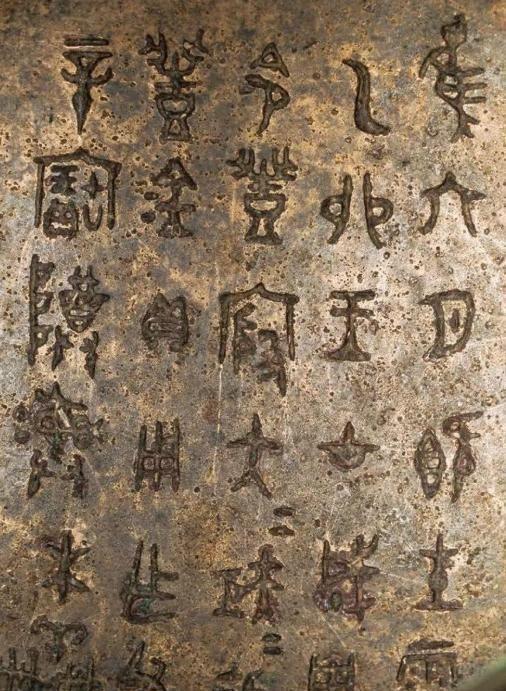

1963年的秋天,陕西宝鸡贾村塬的农民陈堆,在自家后院地窖翻找东西时,无意间碰到了一个硬邦邦的物件。拂去尘土,一个满身铜绿的酒器映入眼帘,看着像老物件,却未引起重视,后来干脆送给了博物馆。可谁也没想到,这件看似普通的青铜尊,竟藏着“中国”二字最早的实物证据。

这件尊后来被命名为“何尊”,考古专家清理其内底时,发现了122个铭文,其中“余其宅兹中国,自之辟民”这句,让整个考古界为之沸腾。

何尊青铜器

铭文记载的是周武王灭商后,计划在天下中心建立都城,治理百姓之事。这里的“中国”,并非指整个国家,而是周人眼中的“天下中心”,即后来的洛阳一带。

为何周人会将洛阳视为“中心”呢?这与当时的地理与文化认知密切相关。周人生活在黄河中下游,这里土地肥沃、礼乐兴盛,周边部族则被称为“四夷”。在周人看来,只有自己居住的地方才是“礼之所在”,随着地盘扩大,所谓“礼之所在”的范围也逐渐延伸,直至覆盖后来的秦汉王朝大部分地区。

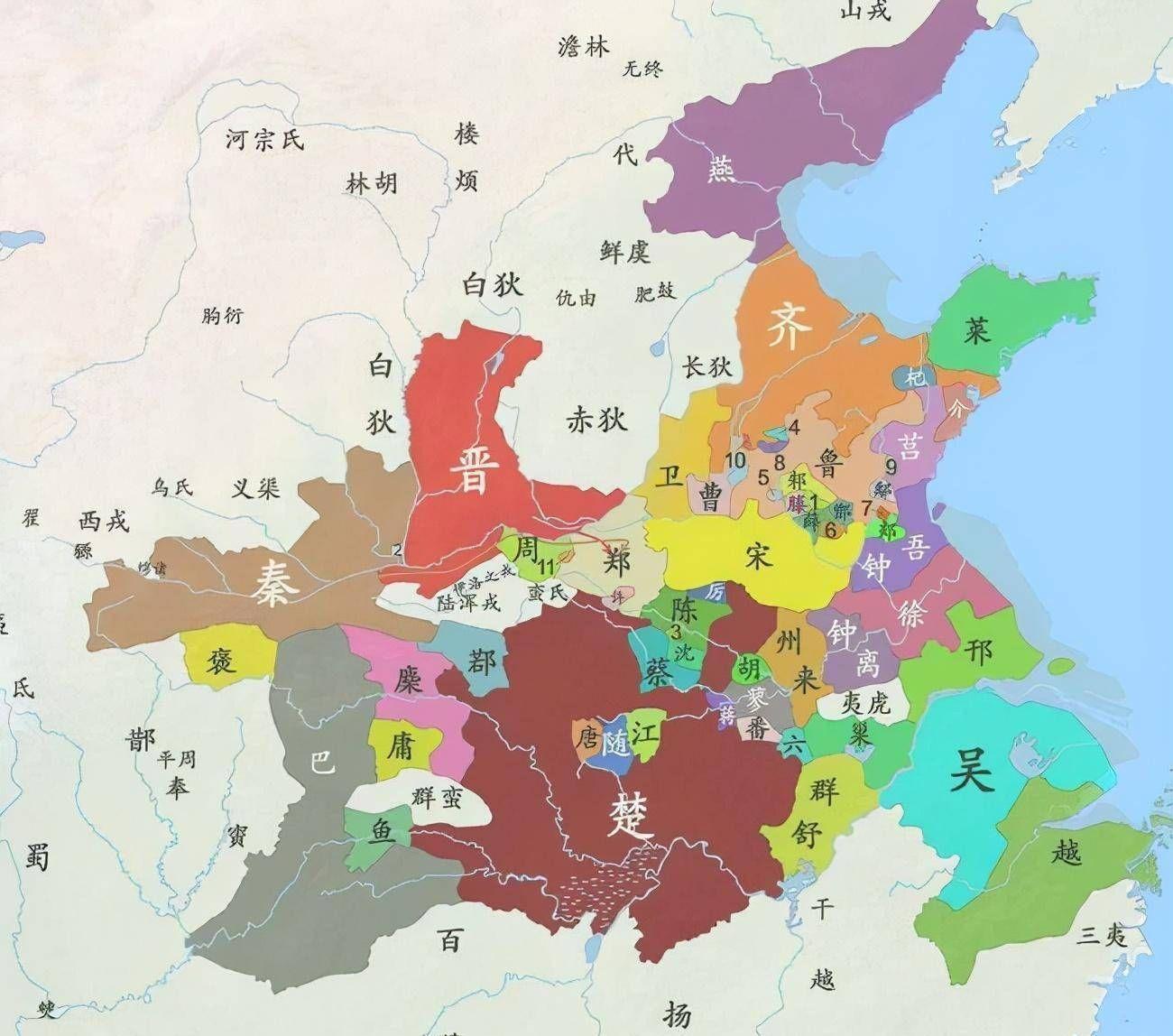

周朝版图

这种认知在文献中也有印证,《尚书・武成》记载,周武王灭商后在镐京建都,曾提到“予有乱臣十人,中国乱矣”。这里的“中国”同样指王都,意思是朝中臣子出了问题,都城要乱了。

不仅如此,陕甘地区后来还出土了多件西周青铜铭文,上面频繁出现“中国”二字,但无一例外,都只指向王都或宗周核心区,从未涵盖整个疆域。可见在西周时期,“中国”更像一个“文化+地理”的双重符号,标志着周王朝的正统地位,却还不是真正意义上的国名,这便是“中国”最初的模样。

周武王

春秋战国到唐宋,“中国”之名成政权正统象征,少数民族亦认同

从西周往后,天下格局逐渐改变,春秋战国时期,周王室的“天下共主”地位松动,诸侯们纷纷争霸,可谁都想抢“中国”这个名头。为何?因为在当时的认知里,只有占据“中国”之地、传承礼乐文化,才能算正统政权。

春秋战国

《左传》《战国策》里就有不少这样的记载,鲁国大夫在外交场合常说“我中国也,岂其居处而贰心”,意思是我们是礼义之邦,怎么会有二心?赵国、燕国也常以“我诸夏”“我中国”自居,把自己和周边的“蛮夷”区分开。

战国时期的地图

这时的“中国”,已经从西周的“王都”扩展成了“文明共同体”的代称,谁认同这种文化,谁就敢称“中国”,但它依旧不是统一国家的名字。

这种“正统之争”到了魏晋南北朝更为明显,当时天下分裂,曹家占据北方后,便将自己统治的区域称为“中国”,以此证明自己才是汉室正统的继承者。南方的政权不服气,反过来骂北方是“虏”,坚持自己才是“中国”,这种互相争夺“中国”名号的现象,恰恰说明这两个字已经成了政权合法性的“硬指标”。

曹操在影视剧中的形象

不仅如此,有意思的是,后来入主中原的少数民族政权,也跟着抢起了“中国”的名头。

辽朝萧太后执政时,与宋朝签订《澶渊之盟》,在外交文书里直接自称“中国”,把宋朝摆在平等的位置。金朝完颜亮迁都燕京后,更是强调自己“居中国之正”,还仿照汉制制定礼乐。到了元朝,忽必烈建立政权后,在给日本的国书里明确写着“中国之君,元也”,把日本、高丽列为外夷。这是少数民族王朝首次在官方文书里正式称“中国”,也让“中国”的范围跳出了汉人的疆域,开始向多民族国家的符号转变。

元世祖忽必烈

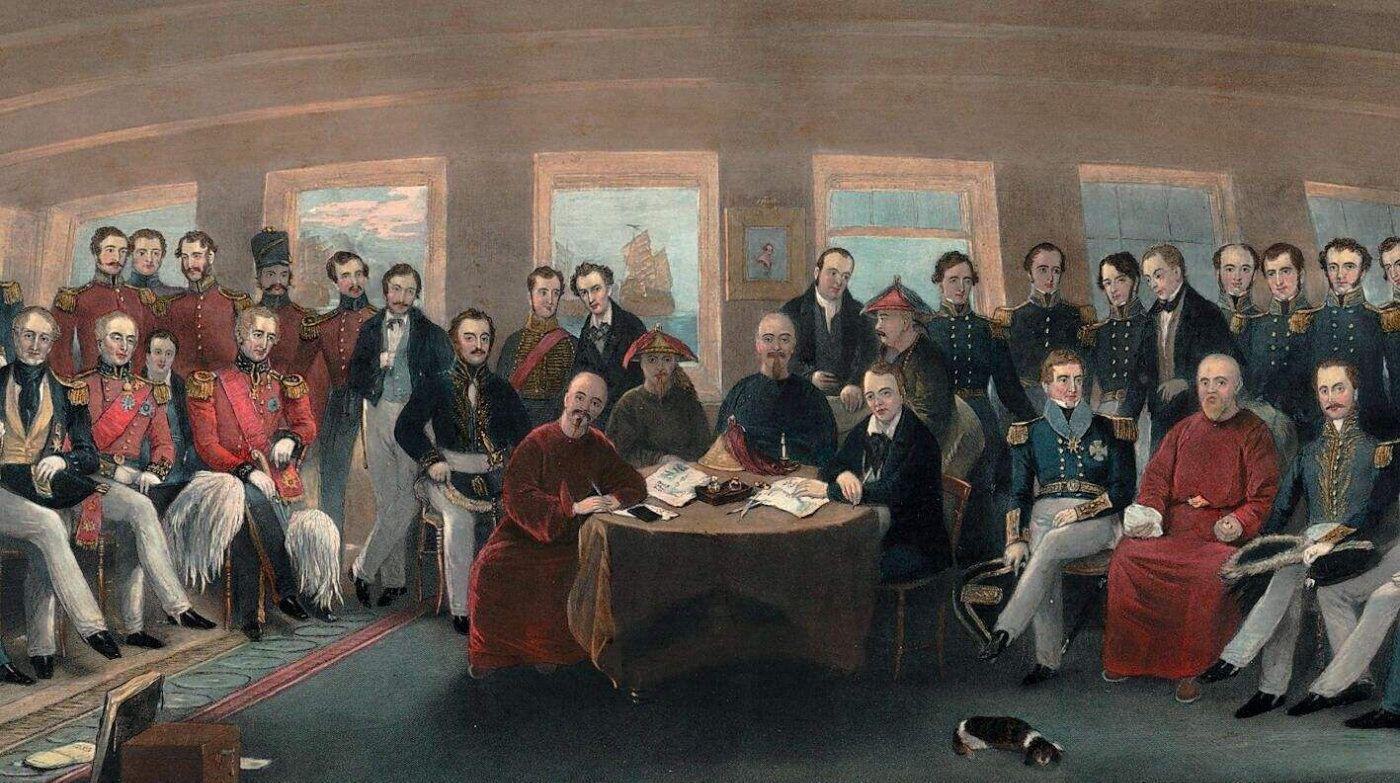

1842年条约,“中国”从“自家称呼”走向国际舞台

如果说古代的“中国”是中国人的“自家称呼”,那1842年的一纸条约,彻底把它推到了国际舞台上。

这一年的8月29日,南京江面的英舰“皋华丽”号上,清政府代表签下了《南京条约》,这是中国近代史上第一个不平等条约,也是“中国”首次以“国家”名义出现在国际文书里。

当时英国人在条约里用的是“China”,清政府为了在外交上保持“对等”,在英文本里对应写成“ChinaEmpire”,翻译成中文就是“中华帝国”,或者“大清中国”。

中英签订南京条约

在此之前,清政府对外一直自称“天朝上国”,从来没有一个统一的国际通用国名,可面对列强的要求,必须有一个能和“Russia”“France”并列的称号,“中国”就成了最佳选择。

这种变化在后来的条约里更明显,1858年的《天津条约》、1860年的《北京条约》中,清政府的外交函电里频繁出现“中国大清国”“皇清中国”的说法,提到领土时用“中国地方”,提到政权时用“中国政府”。

但有意思的是,清廷内部的文书却没变,皇帝的上谕、大臣的奏章里,依旧用“大清”“本朝”,“中国”只在和外国人打交道时用,成了名副其实的“外交专用名”。

清朝官员和外国外交官合影

而真正让“中国”被国际广泛认可的,还有一批驻外使节的推动。同治、光绪年间,曾纪泽出使英国时,在与英国外交部交涉伊犁问题的函件里,直接署名“中国使臣曾纪泽”,郭嵩焘在担任驻英公使时,也在各类文书里坚持用“中国”代指国家。这些举动慢慢让西方列强接受了“China=中国”的对应关系,“中国”不再是中国人的“自说自话”,而是成了国际社会公认的主权国家代号。

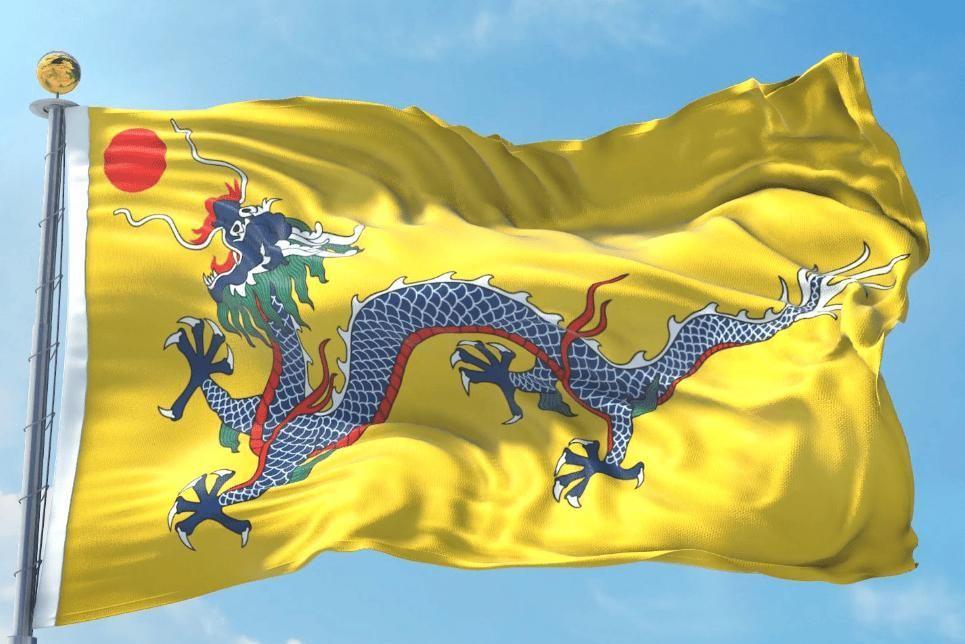

清朝时期的黄龙旗

民国改国号、新中国定称呼,“中国”成14亿人共同身份

1912年元旦,南京临时政府成立,孙中山在就职宣言里宣布“废除清朝国号,定名为中华民国”。也就是从这一天起,“中国”不再只是文化符号或外交代号,正式成为现代国家的简称,走进了普通人的生活。

当时的变化随处可见,外交部改名为“中国外交部”,公文落款变成“中华民国政府”,国徽上印着“中华民国”,旁边却标注着“中国”。

国父孙中山

1913年制定的《中华民国宪法草案》里,还专门写下“中国领土不可分割”的条款,从法律上明确了“中国”与国家疆域的绑定。这是历史上第一次,“中国”从“心里的认同”变成了“纸上的确定”。

不过其实在这之前,“中国”就已经悄悄走进了民间。清朝晚期,北京、南京这些大城市里,街头玩耍的孩童被问到“你是哪国人”时,都会脱口而出“中国人”,茶馆里的说书先生讲历史,也常把“我中国如何如何”挂在嘴边。

民国时期的老百姓

这种认知到了民国时期,更是成了全民共识,不管是南方的商人,还是北方的农民,都认同自己是“中国人”,“中国”成了超越地域、身份的共同标签。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,毛主席在天安门城楼上宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”,同时明确“中国”作为国家的简称继续使用。

从这时起,“中国”彻底完成了蜕变,它不再是西周的“王都”、近代的“外交名”,而是拥有明确疆域、14亿人民、完整主权的现代国家名称,成了每个中国人最鲜明的身份标识。

新中国成立

结语

讲到这里,你该明白“中国”这俩字的分量了吧?

它不是字典里一个简单的名词,而是何尊上122个铭文中的郑重承诺,是《南京条约》上无奈却坚定的印记,是民国护照上跨越山海的标识,更是今天每个中国人心中的“根”。

从周武王计划在洛阳建都的那一刻,到孙中山建立中华民国的宣言,再到新中国成立时的庄严宣告,“中国”走过的3000年,其实就是中华文明从“天下中心”到“现代国家”的成长史。

它见证过盛世繁华,也经历过风雨飘摇,最终成了14亿人共同的身份,这份传承,不是偶然,而是无数中国人用文化、用认同、用热血守护下来的。

信息来源:你知道“中国”名称源于何时吗?

河北省公安厅 2012-06-29

信源截图