作者:Michael Atkinson

译者:覃天

校对:易二三

来源:Criterion

(2014年8月26日)

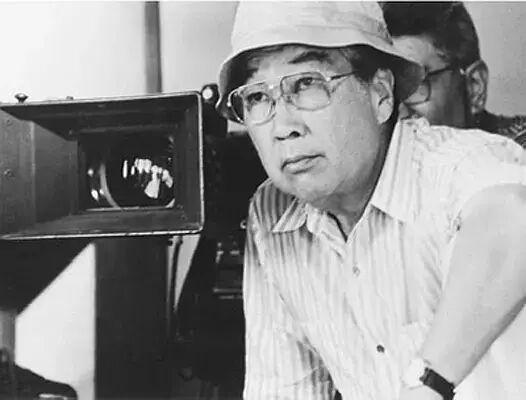

若要定义上世纪五六十年代的日本电影新浪潮,今村昌平始终是无法绕过的名字。这位兼具深沉愤世嫉俗与平易近人荒诞气质的导演,以两座金棕榈奖杯(1983年《楢山节考》、1997年《鳗鱼》)和独特的创作视角,在战后日本电影史中刻下不可磨灭的印记。当同期导演聚焦社会悲剧时,他选择用世俗喜剧解构时代困境,成为捕捉日本社会转型期矛盾的先锋观察者。

非典型新浪潮旗手

作为医生之子,今村昌平曾师从小津安二郎,却很快因反感其克制美学而转向激进表达。他像日本版的塞缪尔·富勒,痴迷于展现工人阶级的毁灭与原始冲动。1962年《猪与军舰》以美军基地旁的渔村为舞台,将美国占领、贪婪欲望与暴力冲突编织成野性图景;1963年《日本昆虫记》通过母女两代妓女的人生轨迹,揭示战后经济复苏背后的道德溃败;1966年《人类学入门》则以煤矿小镇为棱镜,折射出传统伦理与现代文明的激烈碰撞。

史诗级社会解剖

1968年《诸神的欲望》将今村昌平的批判推向极致。这部近三小时的史诗巨作,以与世隔绝的孤岛为封闭空间,展现近亲繁殖、迷信崇拜与权力争夺交织的疯狂世界。镜头下的村民如同被时代遗忘的标本,他们的挣扎与沉沦,恰似战后日本在现代化进程中的精神困境。影片中反复出现的农耕场景与祭祀仪式,构成对日本民族性的尖锐叩问。

道德困境的终极拷问

1979年《复仇在我》堪称今村昌平的集大成之作。影片以连环杀手槚津严(绪形拳饰)的逃亡史为明线,暗线则是对战时日本社会道德溃败的全景扫描。开篇的暴力谋杀与结尾的骨灰悬浮形成残酷呼应:当槚津严用锤子砸向同事时,春天里郁郁葱葱的柿子树(象征生命力)与冬日阴暗的监狱场景(象征死亡)构成强烈对比;而骨灰拒绝沉入大海的意象,则暗示着罪恶无法被彻底净化。

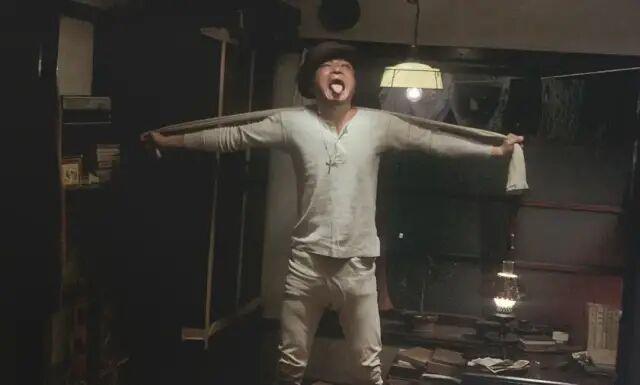

影片中的每个家庭都深陷道德泥沼:槚津严与天主教父亲的对抗,妻子与公公的乱伦,大阪客栈里贪婪的花花公子、被虐待的养女阿春及其窥视成癖的母亲……这些支离破碎的关系网络,构成对日本传统家庭结构的彻底解构。今村昌平用近乎冷酷的镜头语言,揭示出所谓「文明社会」背后的虚伪与荒诞——当槚津严挂着十字架与妓女缠绵时,天主教的教义已沦为束缚人性的枷锁。

空间美学的颠覆性表达

今村昌平对室内空间的塑造极具颠覆性。与小津安二郎镜头下整洁规整的日式房间不同,他的场景总是逼仄杂乱:大阪客栈里堆满杂物的走廊、永远看不清面容的年迈房客、永远在窥视的清川虹子……这些空间成为社会压抑的物理投射。当警方审问被客栈老人的背影打断时,镜头语言与小津《东京物语》中父母来访的温馨场景形成辛辣反讽。

在暴力场景的处理上,今村昌平展现出惊人的克制。槚津严勒杀妓女时,镜头以冷静的平视角度记录精液擦拭的细节;阿春被丈夫强奸时,老母亲阻止槚津严介入的场景充满道德困境的张力。这种「残酷伦理」的呈现方式,与希区柯克、弗里茨·朗等导演形成跨时空呼应——死亡与暴力不是奇观,而是社会病症的必然症状。

晚年创作的诗意回归

尽管《复仇在我》充满愤世嫉俗的批判,但今村昌平的创作生涯并未止步于此。1989年《黑雨》以广岛原子弹爆炸为背景,展现核灾难对人类精神的持久创伤;晚年与儿子天愿大介合作的《鳗鱼》(1997)、《肝脏大夫》(1998)、《赤桥下的暖流》(2001),则在魔幻现实主义框架下探讨人性本真。这些作品证明,即便年过七旬,这位电影巨匠依然保持着对社会的敏锐洞察与艺术创新的勇气。

今村昌平的电影宇宙,是战后日本社会的微观模型。他既不粉饰太平也不渲染绝望,而是以手术刀般的精准,解剖出人性在极端环境下的复杂形态。当铃木清顺、市川昆、大岛渚等同时代导演逐渐淡出影坛,这位「最难归类的电影导演」留下的作品,依然在银幕上持续叩问着:在文明与野蛮的夹缝中,人类究竟何去何从?