“巴掌大的岛国,为何成为中国移民新宠?街头中文招牌林立,中医馆排不上号,马耳他,难道真要变成‘欧洲中国城’?”

这不是虚构的段子,而是发生在地中海心脏地带的真实场景。马耳他,这个面积比深圳南山区还小的国家,正经历一场悄无声息的“华人潮”。数据显示,中国人在马耳他投资移民申请中占比高达87%,几乎成为“主力军”。从购房、办理永居到开设中医馆、中文学校,中国移民的身影已深入马耳他生活的方方面面。

然而,热闹背后,马耳他真的是“人间天堂”吗?当文化冲突、政策收紧和生活高压逐一浮现,或许我们该冷静思考:这场看似风光的全球迁徙,究竟值不值得?

马耳他街头的春节灯笼和舞龙表演,仿佛将中国年味带到了地中海。中文超市、老干妈、包饺子课程进入课堂,这里俨然成为“欧洲社区版的福州”。但文化融合远非表面那般顺利。

语言是首道难关。马耳他采用“英语+马耳他语”双官方语言体系,中文虽在唐人街和中超流行,但日常社交、办事和教育仍依赖英语。许多移民家庭的孩子在学校讲英语,在家讲中文,结果两边都不精通,父母沟通困难,孩子的文化认同也出现分裂。

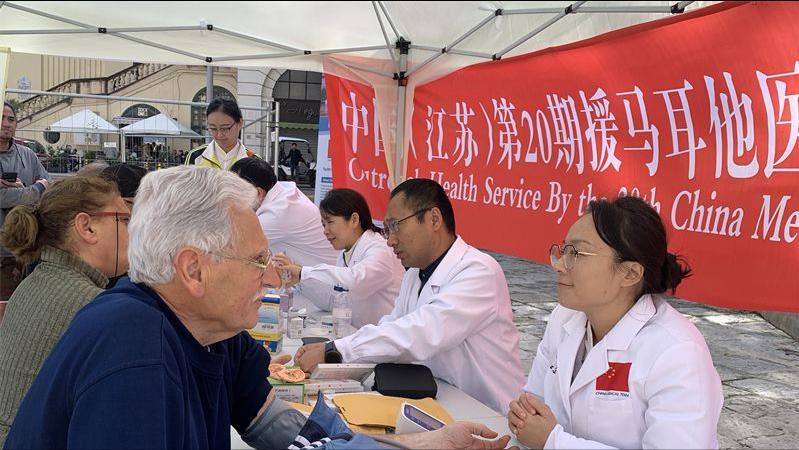

中医在马耳他虽受欢迎,却更多是“旅游加分项”。地中海中医中心自1994年开张以来,虽成为中国文化的名片,但在当地仍被归类为“替代疗法”,执业门槛高,真正获得欧盟认证的中医寥寥无几。多数中医馆只能提供拔罐、推拿等服务,依赖游客和侨民维持生计,规模化发展几乎不可能。

节日文化虽热闹,却停留在“表演层面”。当地人观看舞龙舞狮觉得新鲜,却很少真正了解中国文化背后的哲学和价值观。文化似乎变成了“快消品”,看热闹可以,深入交流却难。

教育领域同样存在困扰。马耳他学校强调“快乐教育”,动手活动多,考试压力小。而中国家长习惯应试模式,担心孩子成绩下滑影响未来升学。于是,孩子在学校写书法、包饺子,回家却要补英语、刷数学题,累得两头不讨好。

看似文化融合,实则“各玩各的”。灯笼挂得再多,心仍隔着一道文化墙。

过去几年,马耳他通过“黄金签证”吸引了大批中国投资者。11万欧元即可拿永居,听起来像是“买个身份”走遍欧洲。但到了2025年,情况已大不相同。

新政将门槛大幅提高,医疗保险保额翻倍,租房成本上涨,总花费飙升至20.2万欧元。且政策仍在不断变化,欧盟正讨论统一移民框架,马耳他未来可能失去自主制定政策的权力。

最令人扎心的是,马耳他永居并不等于欧盟自由通行证。想去德国、法国工作,仍需申请工作许可。孩子也无法直接享受欧盟其他国家的教育资源,所谓的“世界公民”身份,可能只是“地中海户口”。

移民成本也被严重低估。中介宣称11万欧元全搞定,但现实是水电费是国内3倍,蔬菜水果依赖进口,四口之家年生活成本至少4-5万欧元。没有稳定收入的家庭,只能靠烧存款过日子。

全球金融反洗钱力度加大,资金审查周期拉长,移民申请越来越慢。刚交完材料,政策可能已经变了。

移民窗口正在慢慢关闭,今天的选择,明天可能就不适用了。

许多人移民马耳他,是冲着“宜居”“教育”“投资”去的。但现实生活远非想象中美好。

房价和租金持续上涨。2024年马耳他房价涨了23%,核心区租金涨了37%,本地人都快租不起房了。不少中国人高价买房,却发现房子难转手,市场流动性差,有价无市。岛小地少,未来增值空间有限,投资回报率并不乐观。

工作机会同样有限。马耳他经济依赖旅游和服务业,高端职位稀少,IT、金融等行业岗位屈指可数。博士来这里也可能最后开家中餐馆。学历在这里不值钱,专业认证还需重新考,很多人只能降维就业。

教育方面,虽然师生比不错,但与英美相比仍有差距。私立学校学费不贵,但高级课程附加费动辄上万欧元。考大学也不轻松,华侨生联考政策正在调整,未来可能更难。原本冲着孩子教育来的家庭,最终发现孩子压力更大。

社会融合更是持久战。马耳他人表面热情,内心却保守。当移民越来越多,当地人开始反感。2024年已有人发起限制外国人购房的倡议,华人社区越来越像“文化孤岛”,自己人和自己人玩,真正融入本地社会的人不多。

阳光虽好,生活却并不“躺平”。移民不是拍张照片发朋友圈的事,而是要面对每天真实琐碎的日子。

马耳他这座地中海小国,确实为中国人提供了一个看起来“友好”的跳板。但跳得远不远、稳不稳,是另一回事。

文化难融、政策紧缩、生活成本高,这些现实问题摆在每一个移民眼前。走出去不是目的,过得好才是意义。别被别人“移民成功”的朋友圈迷了眼,更别把“换国籍”当成“换人生”。

真正值得追求的,是稳定的生活和可持续的未来,而不是一张看似闪亮的永居卡。