文|李蛋

当王鹤棣粉丝以“拒绝云包场”抵制《将门独后》选用孟子义为女主时,丁禹兮粉丝正催促代言品牌韩束为《山河枕》包场。这场由粉丝主导的“数据战争”,正将剧集市场拖入一场以流量为筹码的畸形博弈。云包场从宣传工具异化为行业潜规则,表面制造繁荣假象,实则透支着观众信任与行业未来。

云包场最初的设计逻辑清晰:粉丝或主创购买平台会员赠予普通观众,通过首日免费观影吸引潜在受众。这种模式本应服务于优质内容的传播,但当平台将云包场数据与热度榜单直接挂钩后,其性质悄然改变。粉丝发现,无论剧集质量如何,只要投入足够资金包场,就能人为推高播放量、热度值等核心指标,甚至影响平台排播资源分配。

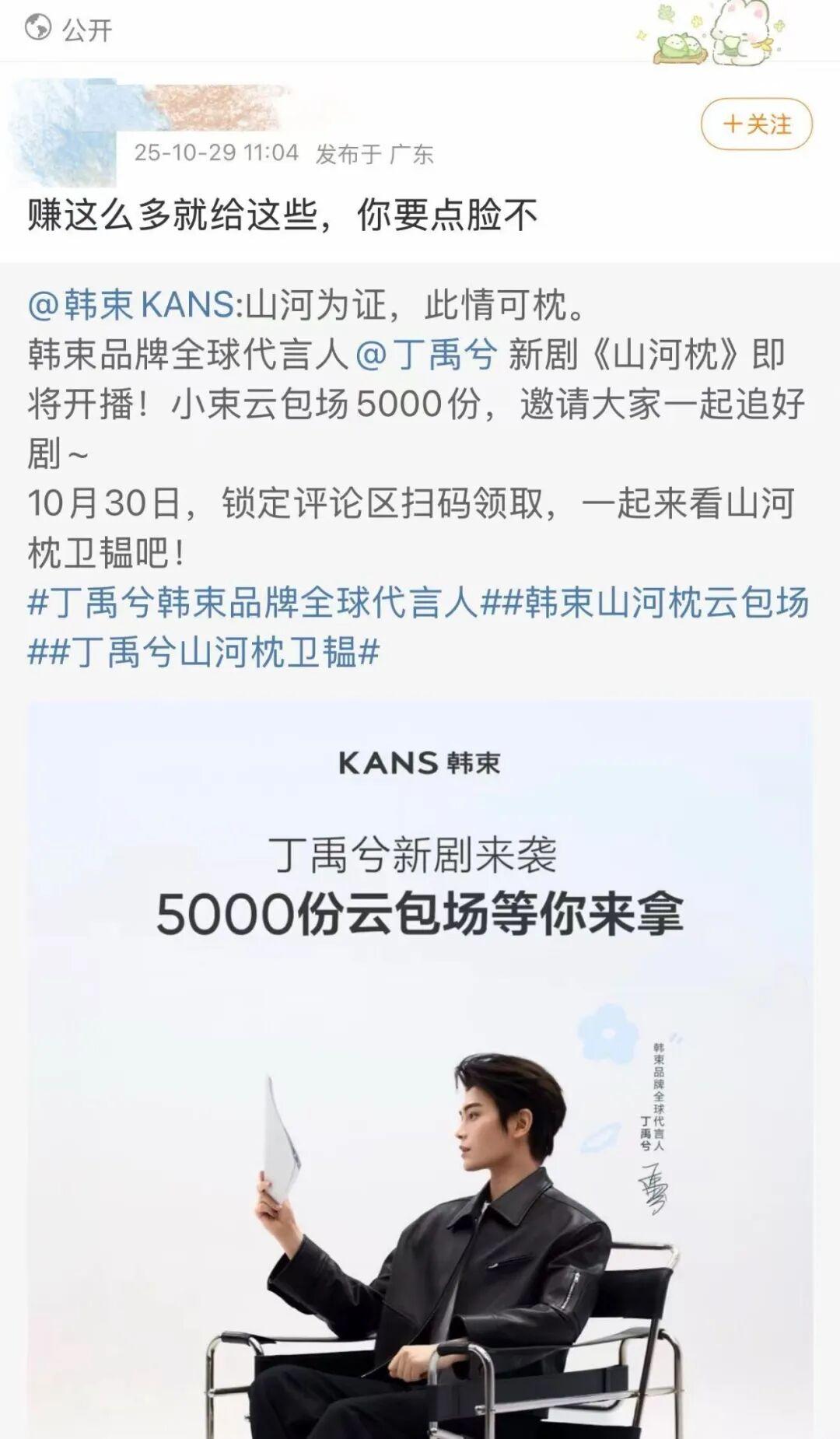

如今,云包场已从可选宣传手段演变为演员播剧的“必选项”。粉丝不仅自发包场,更要求明星代言品牌、合作方甚至好友参与,否则便以“恶意差评”施压。例如,《山河枕》未播先热,丁禹兮粉丝涌入韩束官微评论区,质问“连自家代言人都不支持?”;《暗河传》播出期间,常华森粉丝以“互惠包场”为由要求白鹿参与。这种以人情绑架为核心的包场文化,正在重塑行业规则。

云包场的本质,是粉丝经济向行业核心环节的渗透。当粉丝意识到“钱=话语权”后,包场金额便成为与平台谈判的筹码。王鹤棣粉丝以“拒包场”威胁《将门独后》剧组,正是看准了云包场数据对平台选角、排播的决策影响。这种权力重构不仅挤压了创作空间——编剧需迎合粉丝审美、导演需保证演员戏份、演员需评估粉丝购买力——更导致行业生态扭曲:平台热榜被包场规模预测,拉新榜因免费会员泛滥失真,剧集飙升榜沦为金钱游戏。

更危险的是,平台通过“包场金额越高,推荐资源越多”的机制,将粉丝权力制度化。粉丝用钱“购买”的不仅是观影资格,更是平台对演员的重视。这种异化使得云包场从锦上添花变为决定命运的筹码,粉丝成为裁判,平台沦为赌场,演员与内容则沦为数字符号。

云包场制造的繁荣假象背后,是用户付费习惯的悄然瓦解。过去,长视频平台通过会员续费构建商业模式,培养用户“为优质内容付费”的意识。而今,大量用户通过领取粉丝包场赠送的免费会员“白嫖”观影,甚至形成灰产转卖链条。某社交平台上,“领剧粉包场会员指南”浏览量超百万,部分用户领取权益后并未真正观剧,导致“数据虚高”与“口碑塌陷”并存。

高昂的包场投入未能转化为长尾效应。以某古装剧为例,其云包场金额突破千万,但后续资源滞销、观众入场率低迷,对主演职业生涯加成有限。粉丝经济催生的热度来得快去得快,使得云包场榜单看似热闹,实则缺乏内容支撑。更严峻的是,剧方为追求数据安全,更倾向投资粉丝基础扎实的流量项目,而非创新内容。这导致古偶、甜宠剧重复上线,原创剧本愈发稀少。

云包场的异化,本质是行业对短期数据的过度依赖。平台将收益与数据直接挂钩,剧方为追求安全选择流量题材,粉丝为争夺话语权疯狂投入,最终形成“数据泡沫-创作贫血-观众流失”的恶性循环。长视频行业真正需要的,不是昙花一现的热度,而是用户对优质内容的持续信任。当粉丝用钱堆砌流量幻象时,云包场也在透支市场的未来。

破解困局的关键,在于重构行业评价体系。平台需弱化数据权重,强化内容质量评估;剧方应回归创作本质,减少对流量明星的依赖;粉丝则需理性看待包场行为,避免被数据焦虑裹挟。唯有如此,才能避免云包场从“锦上添花”沦为“行业毒药”,让剧集市场回归内容为王的健康生态。