2026年,APEC将落地深圳。

消息一出,财经圈、科技圈、城市观察圈几乎同时炸开了锅——有人惊呼,这座城市又一次被世界看见;有人则忍不住问:为什么总是深圳?

历届APEC会议举办地(图源@深视新闻)▼

《人民日报》11月3日头版给出了答案——深圳被誉为中国“硅谷”和南方科技中心,是粤港澳大湾区的核心城市之一,汇聚了“十五五”规划重点发展的先进产业,也成为中国现代化成就的象征。

《人民日报》对深圳的报道截图(图源@《人民日报》电子版截图)▼

其实,这些荣誉和定义,早已写在深圳几十年的成长轨迹里。

深圳,从一个安静的小渔村,变身为国际大都市;从“世界工厂”,跃升为中国“硅谷”;从南海之滨,走向世界舞台。

深圳的崛起,没有捷径,也没有奇迹,只有实践、试错和不断创新交织而成的跌宕故事。

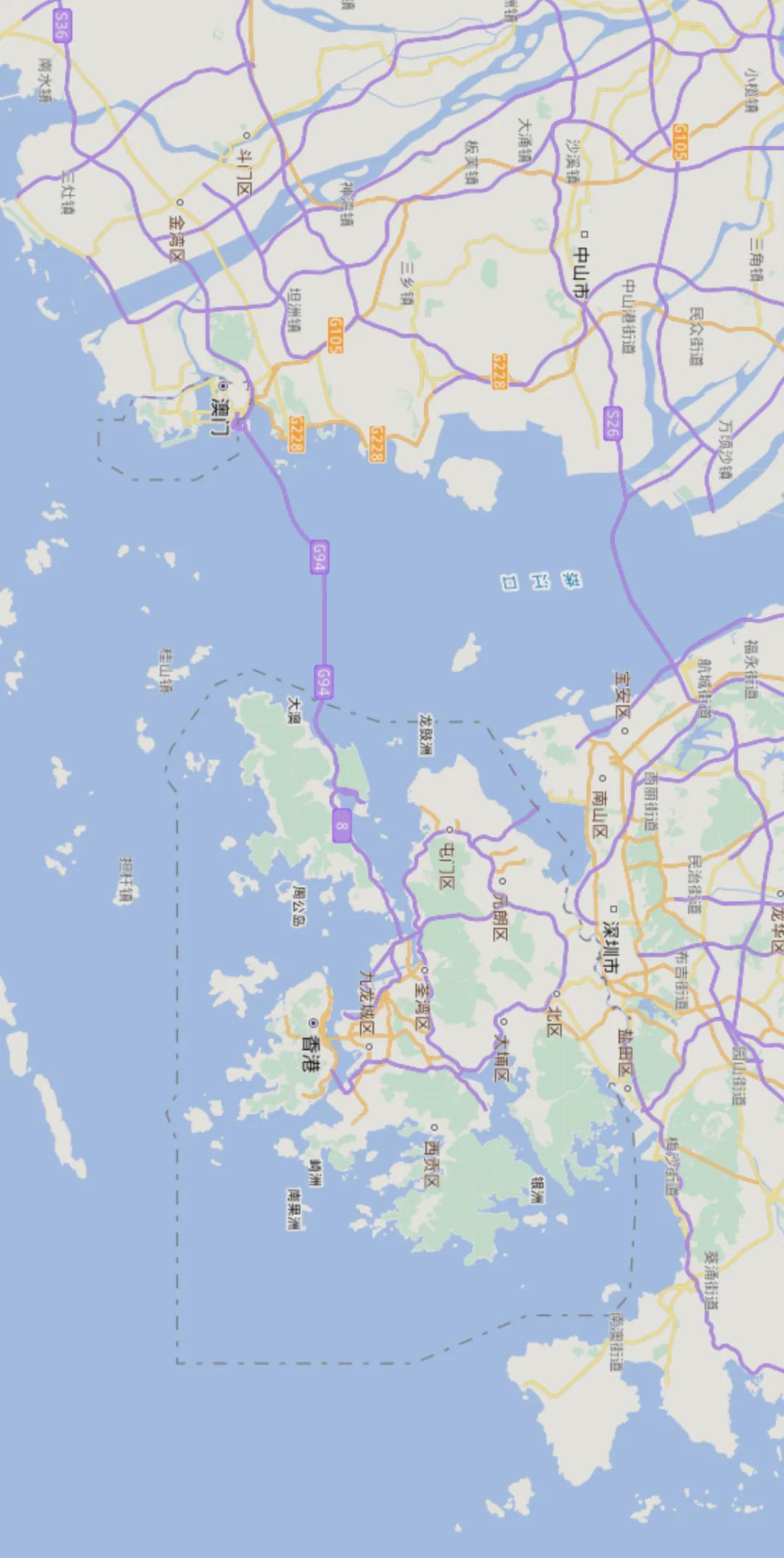

深圳市地理位置,请横屏观看(图源@天地图)▼

在中国城市的格局里,北京代表政治和制度的中心,上海是金融和国际化的窗口,而深圳,更像一块实验田,一座用行动检验政策、机会和市场的城市。它没有厚重的历史底蕴,也不依赖既有资源,却总能把想法变成现实,把机会变成产业。

如果把改革开放比作一场长期实验,那么深圳就是那块一直在试验台上的样本。1979年的深圳,不过是广东东部一个沿海小县,人口30万,没有大学、没有科研机构,也几乎没有工业基础。唯一的优势,是“可以先行先试”。

深圳莲花山俯瞰福田全景,请横屏观看(图源@摄图网)▼

正因为一无所有,深圳才能从零开始书写规则:没有国企的包袱,没有老工业的惯性,每一条街、每一块土地,都可以由敢闯的人重新定义。那一代“闯深圳”的人,用双手为这座城市构筑了最初的骨架。

到了20世纪80年代初,深圳经济特区刚刚成立,2万名基建工程兵南下参与建设。他们住在铁皮屋里,白天拧螺丝,晚上打地铺,一个月几百块工资。却用青春和汗水拼出了工厂、塑造了品牌,也跑出了深圳最早的速度感——三天一层楼,半年一条路,两年一个新区。

那时的深圳,是国家“摸着石头过河”的实验田。政策可以先行先试,土地制度、产业政策、市场准入都比全国其他城市灵活。企业在市场里摸索,政府在旁边调整。这个城市不靠北京的政治资源,也不靠上海的金融体系,它靠的是每一个奋斗者的执行力和速度。

深圳南山蛇口城市全景,请横屏观看(图源@摄图网)▼

到了90年代,深圳成了中国制造的发动机。

宝安、龙岗到处是电子厂、塑料厂、五金厂,从螺丝到主板,深圳几乎承载了全球电子制造的半边天。靠速度取胜、靠执行力吃饭,成为城市最底层的逻辑。

当劳动力成本上涨、土地价格攀升、订单逐渐流向海外时,深圳没有被困在“代工厂”的光环里。企业开始琢磨:为什么不做自己的品牌?

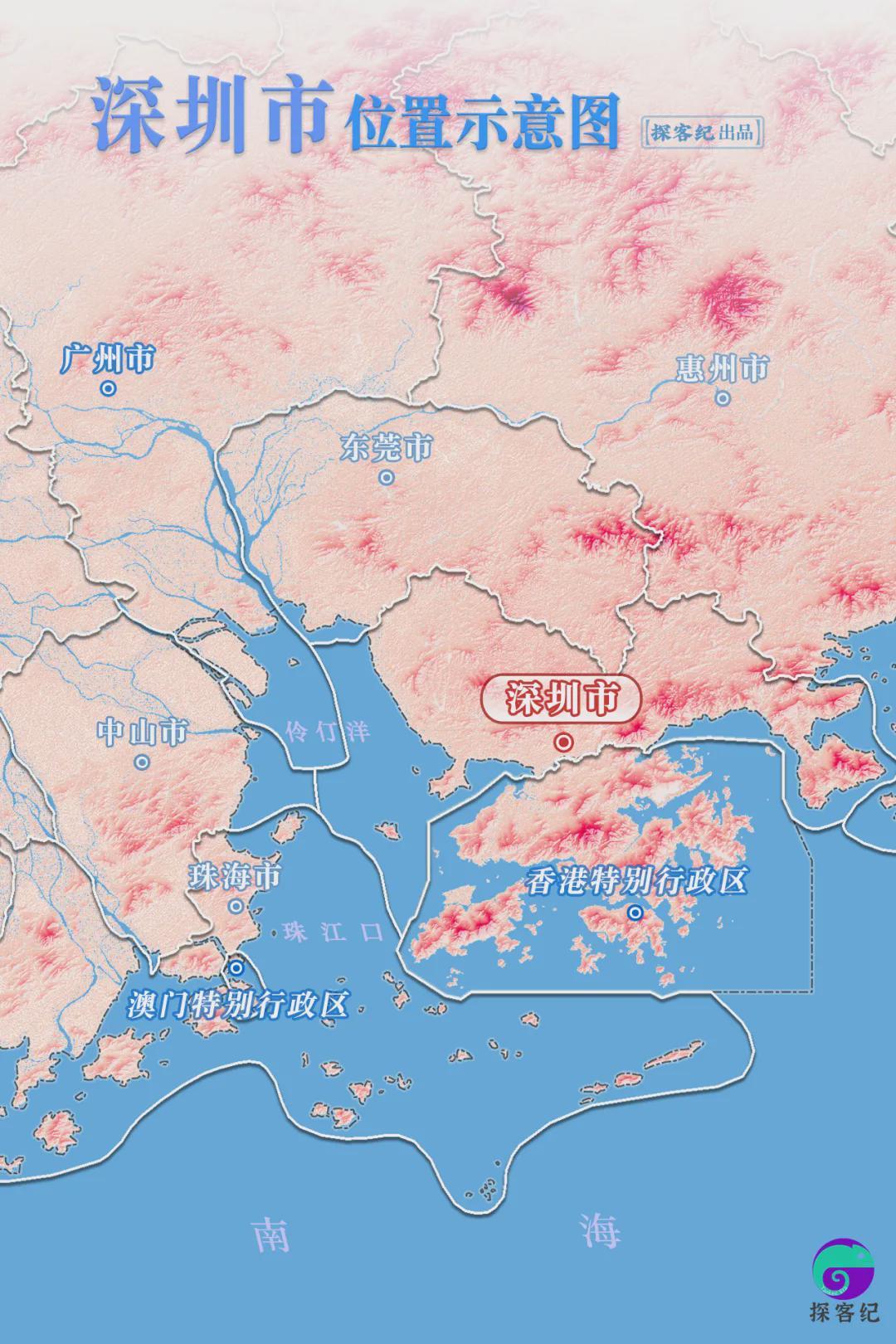

深圳市位置示意图(图源@探客纪 李北平/制图)▼

于是,华为、中兴、腾讯、大族激光等企业陆续崛起。通信设备、社交软件、工业激光、程序开发,这些都不是等政策安排出来的,而是在市场的磨砺中一步步试出来的。深圳的创新,不抽象,也不遥远,而是能落地、能量产、能赚钱的现实操作。

实验室就在工厂旁边,创客空间挨着五金店,程序员下班就能打样、调试。华强北的电子市场、南山的创业咖啡馆、坂田的工业园区,每条街都在生产未来。

40多年间,深圳从“三来一补”的外向加工基地,一步步成长为全球创新企业的聚集地,从世界工厂走向中国硅谷。

▼深圳南山建筑群夜景(图源@摄图网)▼

但任何一座城市的高速成长,都不是零成本的。地价高、房租贵、通勤远、节奏快,年轻人被高强度的工作裹挟着往前跑。每一个矛盾,都像被放在放大镜下——在这台永不停歇的发动机里,连喘口气都成了奢侈。

城市的动力还在源源不断地输出,但轰鸣声下,也藏着隐忧:没人能保证,这台机器能一直全速运转。

不过,深圳最不怕的就是“变”。

每次经济风向一转,它就立刻开始自我调整:产业怎么换挡,空间怎么挪腾,机制怎么松绑。从电子代工到智能终端、无人机、新能源车,每一次转身都踩在了时代的节拍上。

深圳的创新,不是被规划出来的,而是被逼出来、摸索出来的——现实比任何政策都快。

进入新世纪,深圳从“快”慢慢转向“深”。

速度依旧重要,但城市也开始意识到,光靠拼命跑,已经跑不出未来。劳动力贵了,地越发紧了,市场也越来越卷。过去那套靠速度叠加的模式,已经到头了。

于是它开始思考:怎么让产业更有厚度,让创新更有后劲。

深圳雅园立交(图源@摄图网)▼

这种思考,催生了深圳独特的“平行竞赛”。不是谁带着谁走,而是每家公司都在自己的赛道上拼命冲,却在不知不觉间跑成了一条“主干道”。

华为啃芯片,腾讯磨算法,大疆折腾无人机,谁也没跟谁商量,却都在逼近世界天花板。工业激光、智能硬件、机器人行业,也在车间和实验室之间反复打磨,像无数条小溪汇成一条大河。这里的研发和生产几乎没有边界,一个灵感能在最短时间里变成实打实的产品。

深圳的创新,是在市场里直接试、直接改、直接跑。外界总爱拿它和硅谷对比,但逻辑完全不一样。

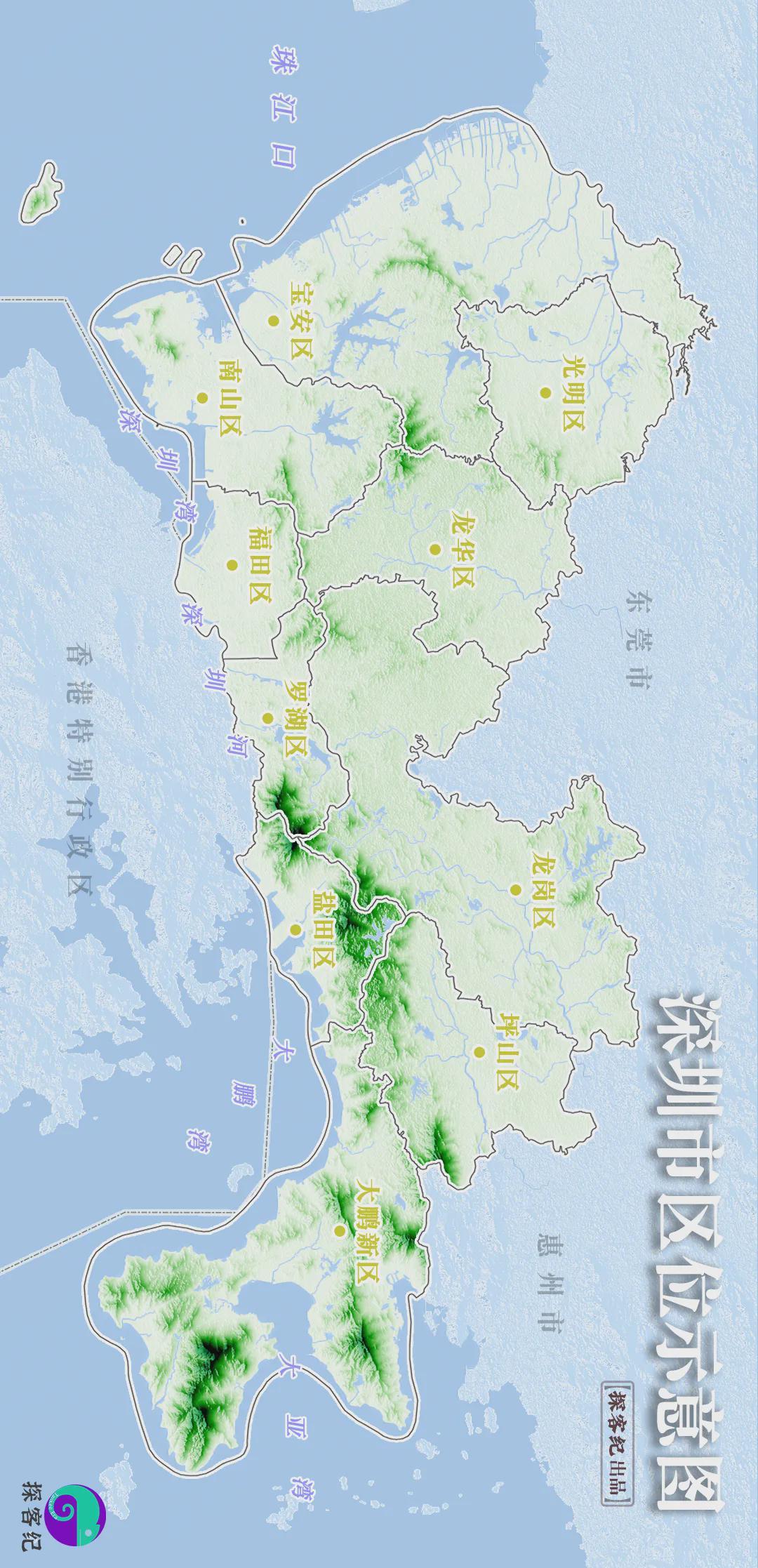

深圳市区位示意图,请横屏观看(图源@探客纪 李北平/制图)▼

硅谷靠大学、科研机构和风投形成闭环。而深圳靠产业链的共振与市场的试错形成循环——从市场到实验室,再回到市场。这里的创新不是空中楼阁,而是最真实、可落地、能赚钱的成果。正是这种模式,让深圳在全球科技版图上一路攀升,成了中国式创新最鲜活的样本。

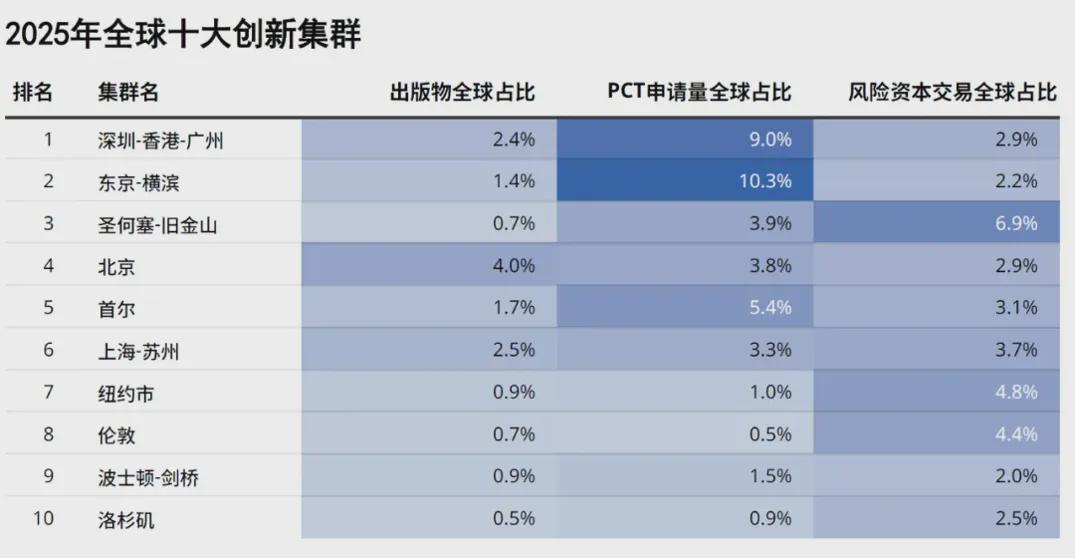

2025年,世界知识产权组织发布报告,“深圳—香港—广州”首次超越“圣何塞—旧金山”,登上全球第一。

这不只是数据,更像是一种宣言:中国的硅谷,已经不是一个比喻,而是现实。从“跟跑者”到“定义者”,深圳用自己的方式证明,中国的创新也能改写世界格局。

2025年全球十大创新集群(图源@网络)▼

光鲜的背后,问题也没消失。高房价、高通勤、年轻人压力山大、企业被国际封锁……这些像藏在地底的暗流,一直在提醒深圳:速度带来的红利,是有天花板的。城市跑得再快,也得有人跟得上。

所以这几年,深圳开始慢下来一点。不是放慢脚步,而是学会喘口气。开始补短板、修地基——多留点绿地,修老小区,搞教育、建医院,让城市不仅能冲刺,也能让人好好生活。

深圳也在重新理解什么叫“城市承载力”。它不只是地铁、写字楼和GDP的堆叠,而是城市能不能给奋斗的人一点安全感——能不能让他们在拼命为梦想奔跑的同时,也能睡个好觉。

治理层面上,深圳的节奏也在变。过去它赢在“快”:审批快、反应快、政策灵活,机会来了就敢上。现在,它学会了“稳”:要处理好公平与效率,要兼顾创新与生活。毕竟,这座城市不只是企业的舞台,也是一千多万普通人的家。

APEC落地深圳,就是对这种能力的认可。能在全球复杂格局下承接这样的大型国际活动,不光是场地够、酒店多,更是因为深圳有统筹的能力、有弹性的机制,以及一种向世界从容展示的自信姿态。。

深圳平安金融中心建筑(图源@摄图网)▼

区域协作,是深圳真正的底牌。放眼整个粤港澳大湾区,它和香港、广州就像三股拧紧的绳缆,共同前行。香港带来金融与国际化的视野,广州提供产业腹地与生活支撑,而深圳,正是那个敢想敢为、将创意落地的执行者。三者之间,并不是谁带着谁跑,而是在互补中找到节奏:香港的资金可以流向深圳的实验室,深圳的成果又能借广州的制造和市场跑向世界。

APEC选址这里,不光是因为地理和经济的优势,更因这片土地本身就是协同发展的活证——它的内核不是“唯我独强”,而是“因联而强”。

如今,全球环境的不确定性,也在考验深圳的韧性。技术封锁、贸易摩擦、供应链重构,这些都是每天在企业报表上真实出现的挑战。深圳的秘密,从来不是押中多少风口,而是就算风停了,也能继续往前走。

新能源汽车、人工智能、绿色港口……这些领域里,深圳都提前下注。它不等风来,而是自己造风。

深圳罗湖区道路交通(图源@摄图网)▼

从渔村到全球创新中心,深圳用四十年时间重新定义了发展的内涵:真正的力量源自对节奏的把握,懂得何时该全速前进,何时该沉淀积累。

当明年APEC的会旗在深圳升起时,世界将看到的不仅是一座“中国硅谷”的崛起,更是一种新型城市范式的诞生——在这里,顶尖实验室与街角咖啡馆共同生长,芯片研发与社区更新并行不悖。

深圳世界之窗(图源@摄图网)▼

这座城市的未来图景应该是这样的:工程师调试着最新样机,孩子们在课堂组装无人机,退休教授在社区传授编程知识……创新已从高不可攀的产业殿堂,融入街头巷尾的日常实践。

硬科技需要软环境的滋养,正如高速运转的系统需要高效的散热。深圳正在向世界证明:产业深度与生活品质原本就是创新生态中相辅相成的两个维度。

深圳市南山区人才公园白天风光(图源@摄图网)▼

如今,在香港的金融、广州的制造与深圳的创意交织而成的大湾区协奏中,三座城市共同演绎着“共生共强”的发展模式。这或许正是深圳给予世界的启示:未来的竞争力,体现在构建一个让每个参与者都能获得成长的生态系统。

我们常说,深圳是中国改革开放的窗口,在未来,这个窗口显然变得更为宽广。

出品|探客纪

本文创作团队|千城记

撰文|杨辰可编辑|闻静

设计|贾恩艳地图|李北平

审校|小弘

封面及首图来源 @摄图网

【参考资料】

1.《“中国硅谷”距离硅谷有多远?这场对话中,他们这样看深圳…...》深圳卫视深视新闻2023-11-02

2.《全球刷屏!中国“硅谷”,为何是深圳?》国民经略2025-11-05

3.《APEC2026,为何“花落”深圳?》深圳幸福福田2025-11-01

4.《特区40年:来了就是深圳人——从30万到2000万!》深圳社区网格管理2020-08-26

5.《21评论|深圳创新“四姐妹”建起全球创新“平行竞争”新格局》世纪经济报道2025-08-21

6.《2024年深圳民生发展大事》深圳特区报2025-01-23

7.《<人民日报>喻指中国“硅谷”,为什么会是深圳?》深圳新闻网2025-11-08

●本文为原创,未经许可不得转载和摘编,申请转载可在文章后直接留言。部分图片来自网络,未能识别作者,如有侵权请告知删除,感谢您的包容。