10月31日,纪录电影《白马姐妹》在上海举办路演活动,总导演张同道与观众展开深度交流,首次披露这部跨越四分之一个世纪的纪录片创作历程。影片以四川平武县厄哩寨的白马藏族四姐妹为主角,通过1999年至2023年的跟踪记录,呈现一个民族在现代化浪潮中的转型轨迹——从传统农耕狩猎到旅游开发,从汶川地震灾后重建到高速公路通车的时代跨越。

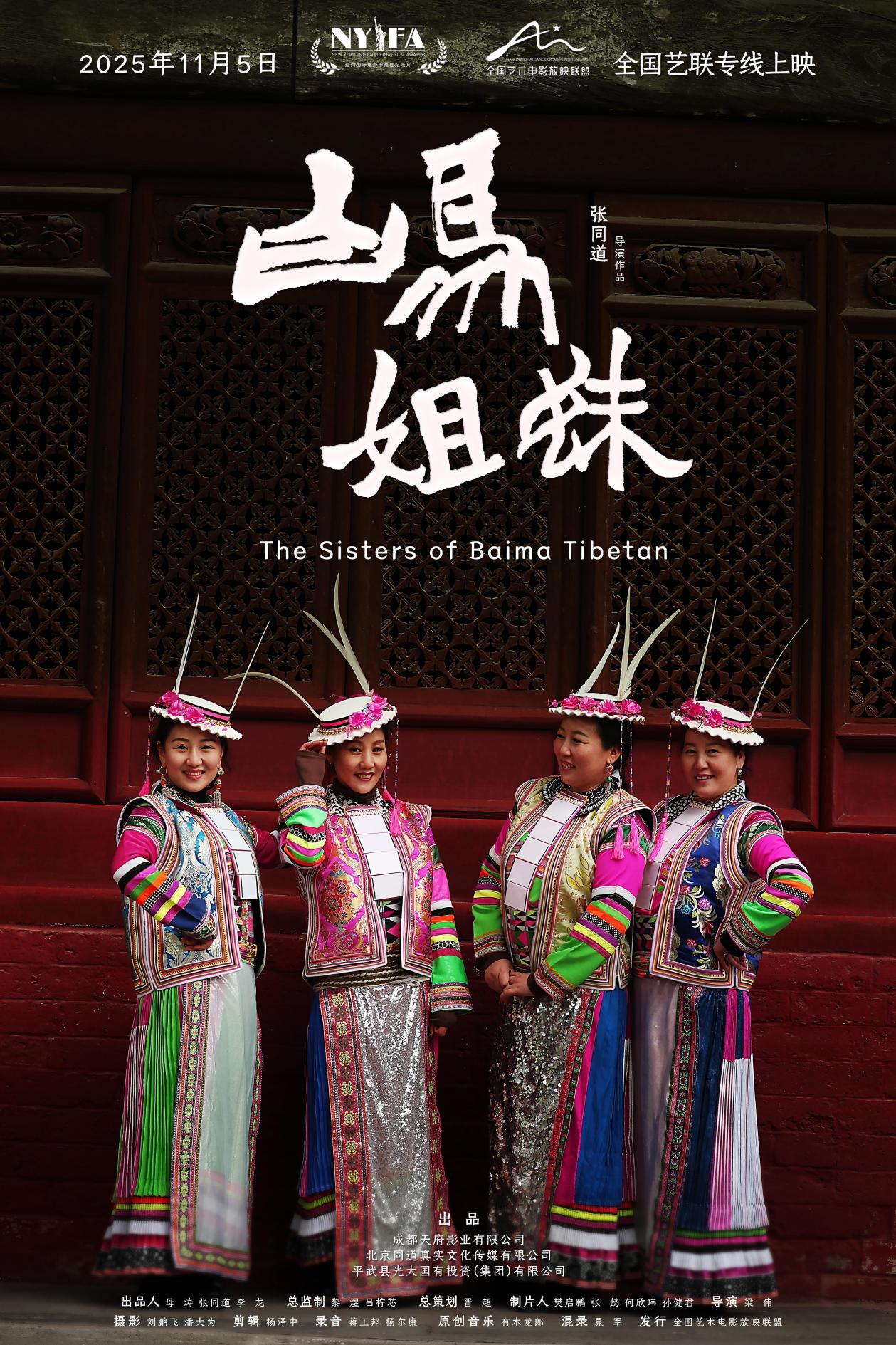

电影海报

《白马姐妹》突破传统纪录片的平面记录模式,通过时空交错的叙事手法,将灾后重建的当下场景与20年前的历史影像交织呈现。影片中,大姐拆除烟囱时,镜头切回1999年她安装烟囱的画面;三姐用手机化妆的现代场景,与她当年用铅笔描眉的旧照形成强烈对比。这种剪辑方式让观众直观感受到时间在个体命运与民族集体记忆中的深刻烙印。

总导演张同道坦言,影片素材横跨24年,实际拍摄周期达八年(1999-2002,2020-2023),后期剪辑耗时一年。团队不仅记录了四姐妹从青涩少女到成熟女性的人生蜕变,更抢救性拍摄了《太阳歌》《招魂歌》等濒临失传的白马民歌。影片开篇的《太阳歌》歌词充满原始生命力:“人活一辈子,唱跳一辈子,只有唱和跳的欢乐才属于我们。”

现场交流环节

白马藏族作为中国西南的独特族群,其文化可追溯至《史记·西南夷列传》记载的“白马最大,皆氐类也”。这个有语言无文字的民族,通过“跳曹盖”“圆圆舞”等非遗项目传承文化基因。其中,“跳曹盖”于2011年入选国家级非遗名录,其仪式包含敬神、驱鬼、狂欢三重意义,被张同道解读为“打破社会等级的情感释放”。

影片中一组慢镜头令人印象深刻:豁牙的老太太与笑容灿烂的年轻女子在舞蹈中“被神光照耀”。张同道解释,这种狂欢仪式中“没有富贵贫贱、男女老幼之别,我可以往你脸上抹灰,你也可以把我抬起来扔在地上”。这种彻底的情感释放,正是白马文化超越时空的生命力所在。

大姐和二姐

影片的叙事转折点出现在2020年8月20日。二姐晓小的女儿田冬梅一通电话打破平静:“叔叔,我妈妈找不到了。”这场百年不遇的山洪冲毁寨子,却成为《白马姐妹》诞生的契机。张同道带领团队重返厄哩寨,记录下村支书小木他带头修路建房、四姐妹返乡劳动、村民从观望到齐心共建的动人场景。

2023年,一座现代化寨子在废墟上崛起,绵阳至九寨沟高速公路的通车更带来发展新机遇。上海大学石川教授结合汶川地震援建经历指出:“灾后重建不仅是物质修复,更是生活方式的转型,这个过程充满矛盾与挑战。”影片中,村民因重建补助分配争吵时“镜头怼到脸上他们也不管”的细节,真实呈现了转型期的社会张力。

屋顶上的二姐

张同道在交流中反复强调“心的距离决定镜头的距离”。1999年初次拍摄时,四姐妹的父亲——一位当过兵的老人——虽口头欢迎,眼神中却充满不信任。转机出现在第二年夏天,当摄制组如约重返寨子,老人紧紧握住张同道的手说:“你说话算数。”此后,团队住进村民家中,与他们同吃同劳,甚至拍摄争吵场景时“镜头怼到脸上他们也不管”。

这种信任关系使影片得以捕捉到最真实的文化细节:女子头发上装饰的鱼骨排既有美观作用也有辟邪之说,母亲哄睡孩子时哼唱的古老歌谣,劳作后围炉共乐的“圆圆舞”……这些非遗文化在影片中不是博物馆陈列品,而是融入日常生活的文化基因。

村民一起抬房子

路演现场引发学者热议。有研究者指出,影片虽聚焦白马藏族这一小众群体,却呈现出生命的普遍性——灾难中的别离与重生、现代化进程中的坚守与调适、人性中的局限与光辉。张同道回应:“我所有的片子都在与观众对话,从不试图教育观众,因为观众永远比我聪明。”

作为国家广播电视总局“十四五”重点纪录片选题、四川省重大文艺扶持项目,《白马姐妹》已斩获纽约国际电影节最佳纪录片等奖项。影片将于2025年11月5日在全国艺术电影放映联盟专线上映,这场跨越24年的民族生存史诗,即将与更多观众展开跨越时空的对话。

奶奶给孙女戴花环