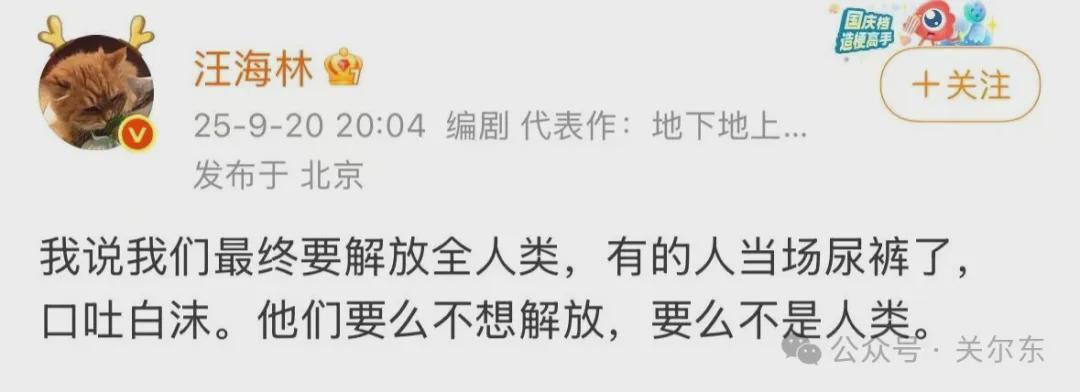

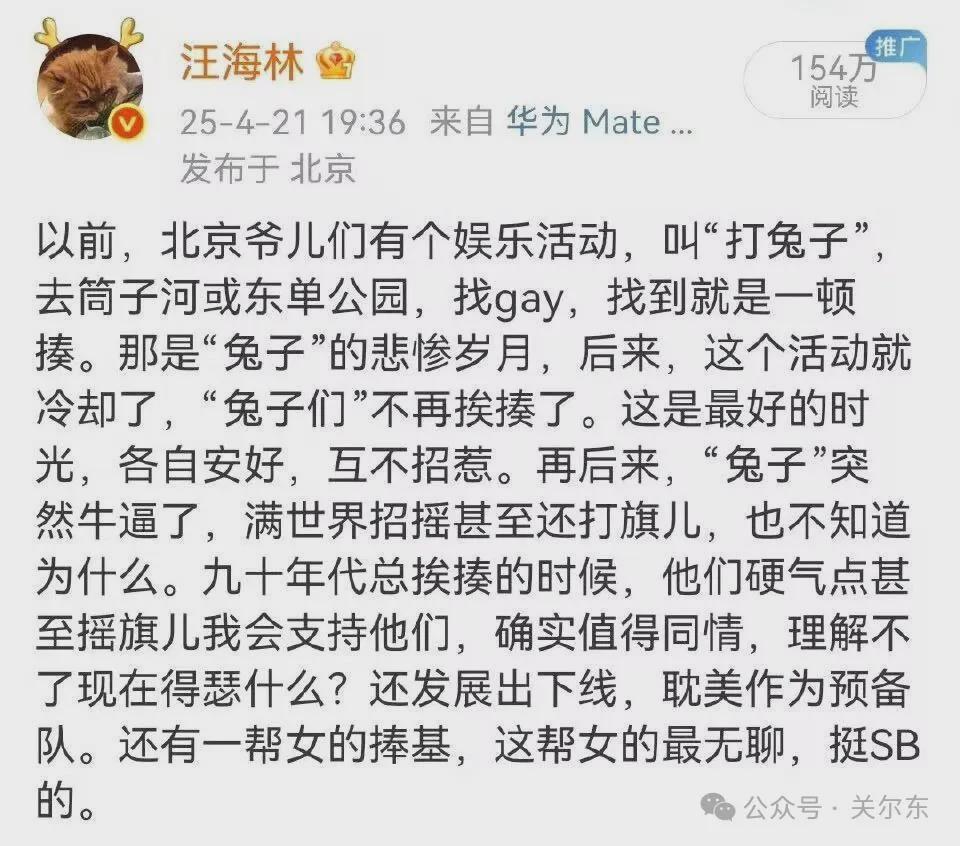

近日,笔者偶然间翻阅到著名编剧汪海林老师的一番“解放全人类”的豪言壮语,不禁让人有种时空穿越的错觉。汪海林老师,这位在编剧界以硬汉形象著称的智者,其胸怀与远见确实非同凡响,总能在关键时刻展现出“先天下之忧而忧”的担当。然而,细观其言论,却也不难发现,汪老师更多时候是在表达不满与抱怨,实际行动则显得相对稀缺,这不禁让人对其言论的实效性产生了几分质疑。

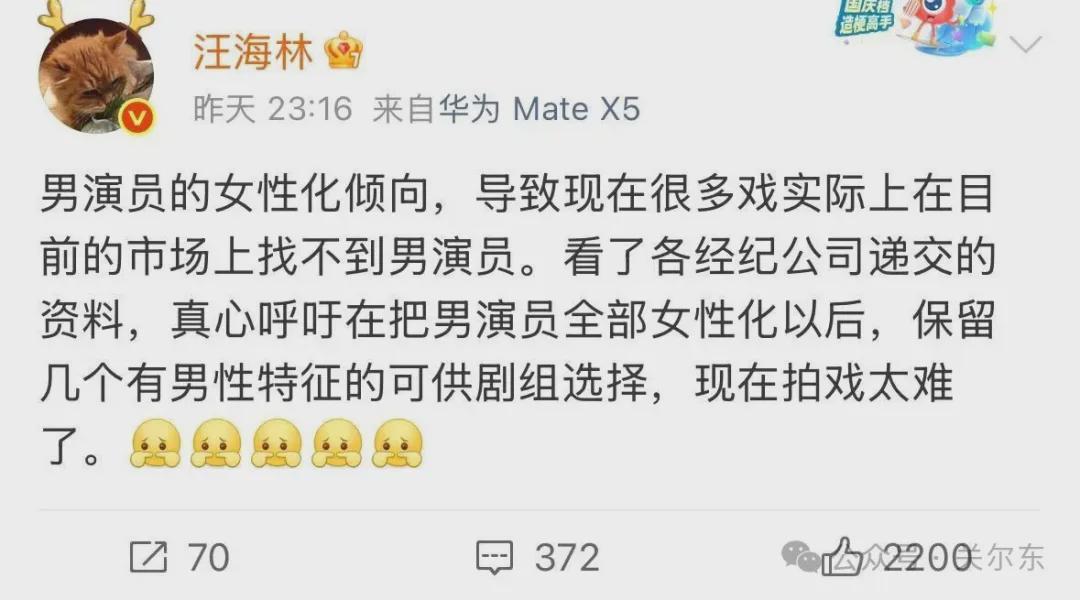

汪海林曾多次抱怨,当下影视作品中具有鲜明男性特征的男演员愈发稀少。但事实真的如此吗?环顾四周,体育学院里不乏肌肉健硕的青年才俊,职业演员中也不乏体格强健者。问题的根源,或许并不在于演员本身缺乏“man”气,而在于我们的剧作审美出现了偏差。那么,是编剧的笔触偏离了正轨,还是演员的演绎未能精准传达?汪海林若真对此感到忧虑,何不在自己的编剧领域深耕细作,挑选几位具备硬汉潜质的演员,共同打造几部阳刚之作?当然,剧情设计需避免过于暴力或低俗的元素,以免适得其反。

不可否认,汪海林的编剧功底还是相当扎实的。从他关于电影与编剧的演讲中,不难看出其对文字的驾驭能力与演讲的感染力,这与他在微博上偶尔展现的直率形象形成了鲜明对比。当然,每个人都有表达自我的权利,这是无可厚非的。

但笔者真正感到困惑的是,汪海林虽然敏锐地察觉到了问题所在,却往往止步于抱怨,鲜少看到他采取实质性的行动。在《一起来看流星雨》这样的作品中,笔者也确实未能捕捉到太多值得称道的雄性气质,或许汪海林的表达过于含蓄,以至于笔者未能领会其深意。

谈及硬汉形象,演员圈中吴京无疑是最具代表性和成功的一位。然而,如今的吴京却成了网络上的热门梗,其背后的原因多与他自身的言行有关。其实,当下的审美趋势已经发生了显著变化,人们更加接受和欣赏多元化的审美标准。在市场环境下,二次元文化等新兴潮流或许并不符合所有人的口味,但它们的存在却是不可忽视的。我们无需对别人的喜好指手画脚,毕竟,我们并未为他们的消费买单。

因此,笔者建议汪海林老师不妨围绕他感兴趣的硬汉审美主题,多创作一些优秀的影视作品,以填补这一领域的空白。

结合硬汉吴京老师最近在《再见,坏蛋》上遭遇的票房滑铁卢,笔者觉得,汪海林或许可以先从拯救吴京开始,两位如果能够携手合作,那无疑将是一场梦幻联动,为阳刚影视市场注入新的活力。无需担心这类作品会被视为油腻,因为真正懂得欣赏的人,自然会明白其中的价值。

在笔者的记忆中,汪海林对电影有着独到的见解,从他那里笔者也学到了不少。比如,笔者就是通过汪海林了解到马丁·麦克唐纳这位导演,并连续观看了他的多部作品。记得汪海林也曾感慨过,为何我们难以产出如此水准的电影。

不知汪海林老师自身经历了怎样的转变,或许是笔者之前对他的了解还不够深入。如今的汪海林在互联网上的形象,似乎有些过于跨界,总透露出一种指点江山的架势,却鲜少在电影领域发表重要见解。或许,他意识到单纯的电影讨论只能吸引文青群体,而这部分人在网民中的比重和消费力都相对有限。只有涉及微博上的热门话题,才能吸引更广泛的关注,从而在事业上取得更大的突破。

尽管如此,从个人趣味出发,笔者还是更加怀念那个曾经深入探讨麦克唐纳电影的汪海林。