作者|顾 韩

编辑|李春晖

在当今内娱生态中,没有一种小众文化能永远保持其隐秘性。当泥塑、ABO、小妈文学等亚文化概念被主流娱乐产业吸纳后,一个更具争议性的词汇——"嬷",正在重塑粉丝与明星之间的互动模式。

2024年末《士兵突击》的文艺复兴现象中,王宝强意外成为"被嬷"典型。近期成毅在《赴山海》中因"粉色娇嫩"造型引发的争议,则将男艺人"自嬷"现象推向风口浪尖。这个源自耽美同人圈的术语,其词源可追溯至腐唯文化的分化——当普通CP粉同时喜爱双方时,攻腐唯/受腐唯则专一支持某一方,并通过拉郎配强化这种偏爱。

在同人创作圈的激烈讨论中,受腐唯群体被戏称为"女主贴身的嬷嬷",由此衍生出动词用法"嬷某人",意指将特定角色置于CP关系中的被动接受方,赋予其值得被爱慕与觊觎的特质。

自2014年《古剑奇谭》等剧开启CP营销时代以来,内娱已形成独特的同人文化生态。尽管经历过"227事件"的冲击,但整体呈现蜜月式发展。当前盛行的"嬷文化",被形容为螺蛳粉般具有强烈个性却难以抗拒的存在。

与泥塑文化(性别倒置创作)和妈粉文化(保护欲主导)相比,嬷文化具有显著差异:

嬷文化的爆发式增长,本质是同人文化代际更替与网络语言通胀的结果。在社交媒体成为追星主战场的当下,传统表达方式已难以满足激烈的情感表达需求。UP主"玛丽莲凯奇"的经典视频《浅析什么样的男角色容易被嬷》揭示,从王宝强到古偶美男,任何类型的男艺人都可能成为嬷对象。

这种文化转向反映着Z世代的表达变革:

嬷文化内部形成两大流派:

专注于颠覆传统男性形象,将"老叔"(于和伟、张颂文)、"硬汉"(吴京)、"直男rapper"等类型进行性别叙事重构。这种创作通过解构父权符号,重塑出"白发妹宝"、"寡妇小妈"等新标签,其成就感源于对男性气质的彻底重构。

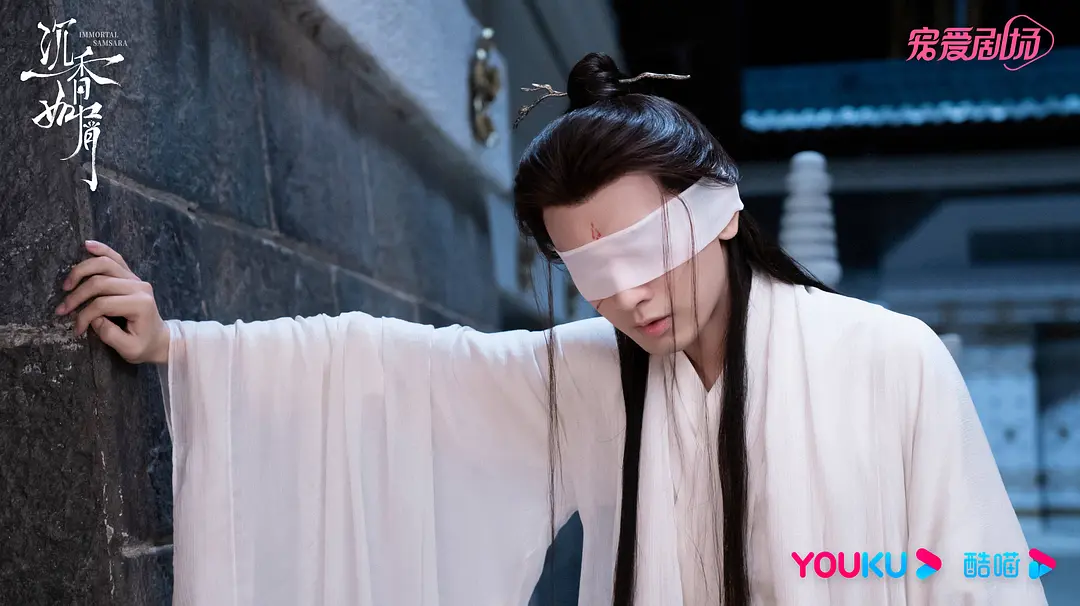

更符合主流审美,包含双男主剧受方(肖战)、古偶破碎美人(成毅)、男频反派(刘端端)等类型。这类嬷点往往源于角色自身的人设魅力,如成毅的战损吐血戏码,刘端端从《庆余年》到《折腰》的表演风格延续。

对艺人而言,嬷文化具有双重影响:

适度的嬷文化创作能为角色注入生命力,如《凡人修仙传》中女性导演对杨洋角色的去油处理,就展现了女凝视角的积极价值。但当艺人开始主动"自嬷"时,往往意味着创作方向的偏差。

成毅"小孕妇"言论引发的争议,暴露出流量明星在内容创作与粉丝需求间的失衡。这种预制菜式的表演模式,不仅削弱作品艺术价值,更引发观众对行业话语权分配的质疑。

当自嬷行为从同人圈走向社会文化层面(如"娇牛马文学"),我们更能看清其本质:将他人客体化的嬷文化,与将自我苦痛景观化的自嬷行为,共同构成当代青年文化中的权力游戏。老艺人面对嬷文化时的从容,源于其现实地位的稳固;而年轻艺人的自嬷倾向,则可能陷入自我物化的陷阱。

在这个注意力经济时代,如何平衡创作自由与艺术价值,如何把握粉丝文化与主流审美的边界,将成为内娱持续发展的关键命题。