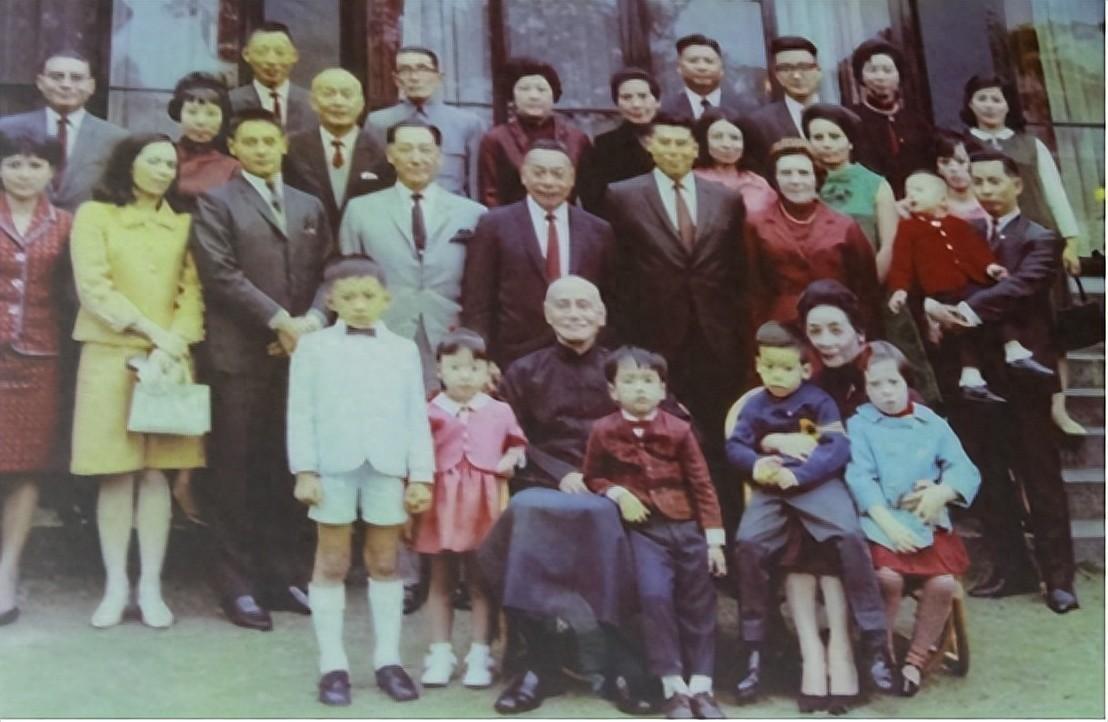

台北一间新闻发布厅内,灯光刺眼,快门声此起彼伏。人群中有人低声议论,有人屏息凝视。身形瘦弱、面色苍白的蒋孝勇在妻子搀扶下缓缓走上讲台,他是蒋介石之孙、蒋经国之子。

他站定后眼神清澈而坚定,用微弱却清晰的声音说出两句话:“我的祖父和父亲,在临终前都提到要落叶归根,回归故里。”

“他们作为蒋家已故的先人,我们有义务帮助他们完成遗愿。”这两句话让现场陷入沉默,有人低头叹气,有人眼眶泛红。发布会结束后,媒体用“唏嘘”形容这一场景。

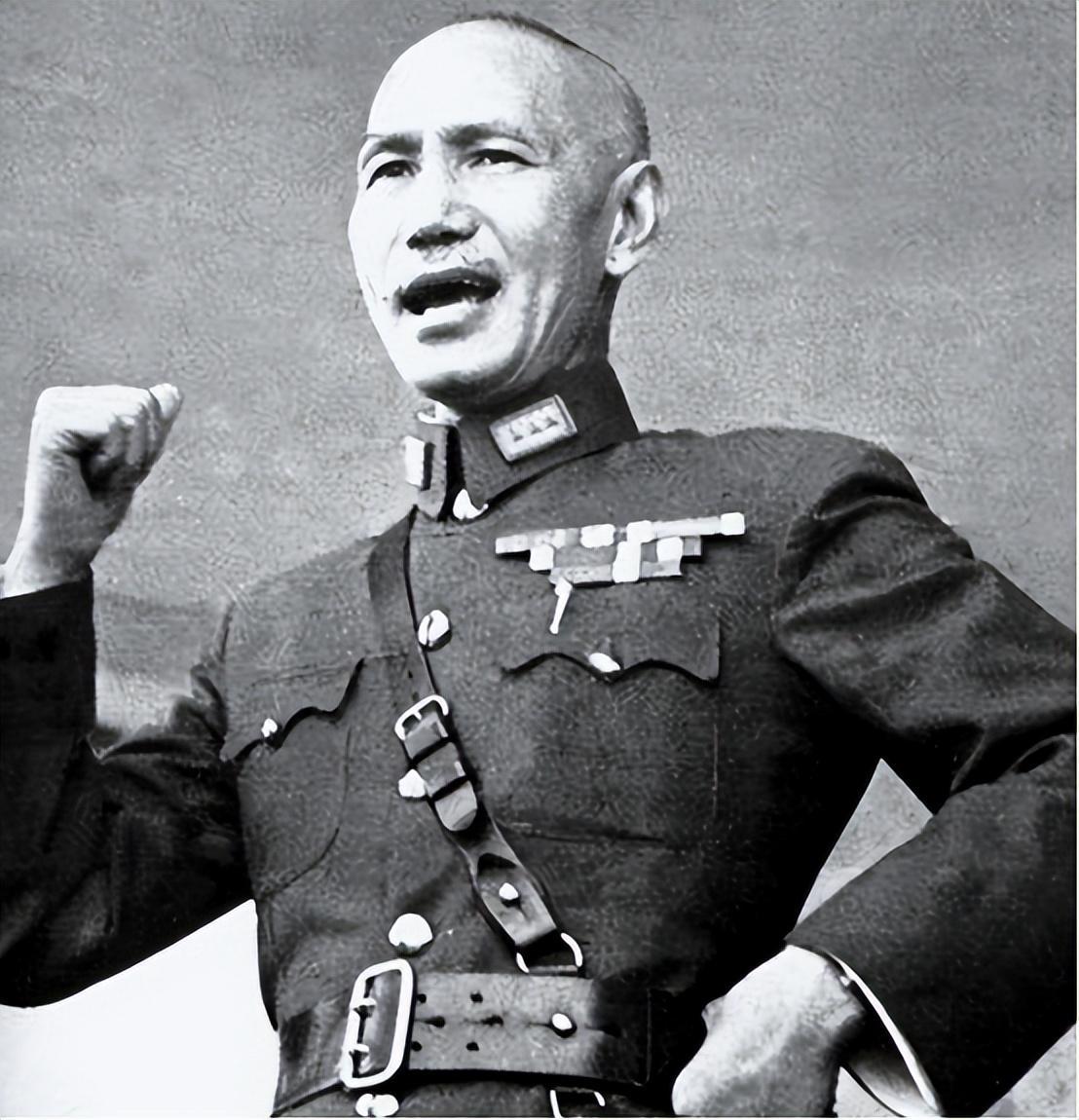

1975年蒋介石在台湾去世,临终前留下遗言:“棺材不落土,以俟来日奉安大陆。”这并非一时感慨,而是他数十年来反复提及的心愿。

自1949年败退台湾后,蒋介石始终未能适应岛屿环境。他将住所命名为“慈湖”,取意浙江溪口老家的山水风光——松林密布、湖泊清幽。这里既是他对故乡的想象,也是精神寄托。他曾多次表示,待国家统一后要安葬于南京中山陵附近:“不与先父孙文先生相争地位,但愿魂归故土。”

然而彼时两岸关系冰封,遗体只能暂厝慈湖,未入土也未立碑,仅留“先总统蒋公暂厝于此”的木牌。

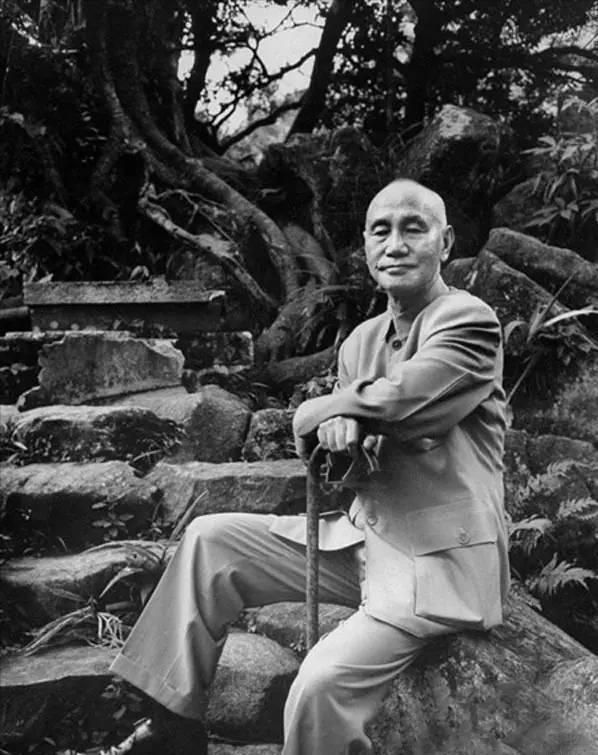

蒋经国继承父亲遗愿,1988年去世后同样选择“暂厝”于大溪头寮。他生前曾表示希望与父亲同葬浙江溪口,这一愿望成为蒋家后人的责任重担,最终落在蒋孝勇肩上。

蒋孝勇成为蒋家第三代代表人物后,虽非军人或政治领袖,却必须承担移灵任务。但90年代的台湾已今非昔比:蒋家政治影响力式微,“本土化”浪潮兴起,“去蒋化”成为趋势,中正纪念堂屡遭改名提议。

对“两蒋”的历史评价日趋复杂分裂,蒋孝勇公开推动移灵无异于逆风而行。尽管如此,他仍秘密准备:90年代初以私人身份回到浙江溪口,这是祖父出生地、父亲魂牵梦萦之地,也是他从未踏足的“根”。

站在蒋氏故居门前,看着祖先牌位、老宅木梁和溪流清水,这些曾仅存在于家族相册和父辈口中的画面真实呈现眼前。他跪地久久不起,压抑多年的情绪如泉水涌出,泣不成声。这趟旅程坚定了他移灵的信念,但命运却未留太多时间——他被诊断出食道癌,病情恶化迅速。

他决定在生命最后时光公开诉求,至少让心愿留存世人记忆。

蒋孝勇选择以发布会形式表达移灵诉求,这场“呐喊”几乎无胜算,但他仍坚持开口。记者会上他瘦得脱形,手扶讲台、靠妻子搀扶才能站稳,声音微弱却字字用力。他未谈政治,仅说两句肺腑之言:

第一句如针刺心:中国人讲究“叶落归根”,蒋介石与蒋经国临终前只是渴望回归出生地。第二句:“他们作为蒋家已故的先人,我们有义务完成遗愿。”这是儿子与孙子的承诺,无关政治。

现场静得出奇,镜头、笔记本、话筒似乎都失去意义。那个被家国历史压得喘不过气的男人,最后一次发声说的是“孝”“根”与“人”。

发布会引发广泛讨论:有人感动,有人疑虑,更多人表示理解却难接受现实。私下里,许多人认同蒋孝勇的心情,但认为实现几乎不可能。发布会后不到一年,蒋孝勇因病去世,年仅55岁,未完成的任务成为历史问号。

蒋家三代人相继离世,但“两蒋”回归大陆的愿望仍未实现。他们的遗体暂厝台湾山间湖畔,心却始终牵挂故乡。

移灵不仅是蒋家牵挂,更是历史符号。它提醒人们:隔海相望数十年、历史争议不断,中国人“回家”的情结从未改变。有人说历史冰冷,但这场跨越半世纪的归根之路中,我们看到的却是最柔软的情感——对亲人的怀念、对家乡的眷恋、对责任的担当。这些情感穿越政治风雨,落在每个中国人心上。

蒋孝勇未能完成的事,成了历史问号与时代注脚。他说的两句话,像从心底喊出,也像一代人心声:不谈是非,只想回家。