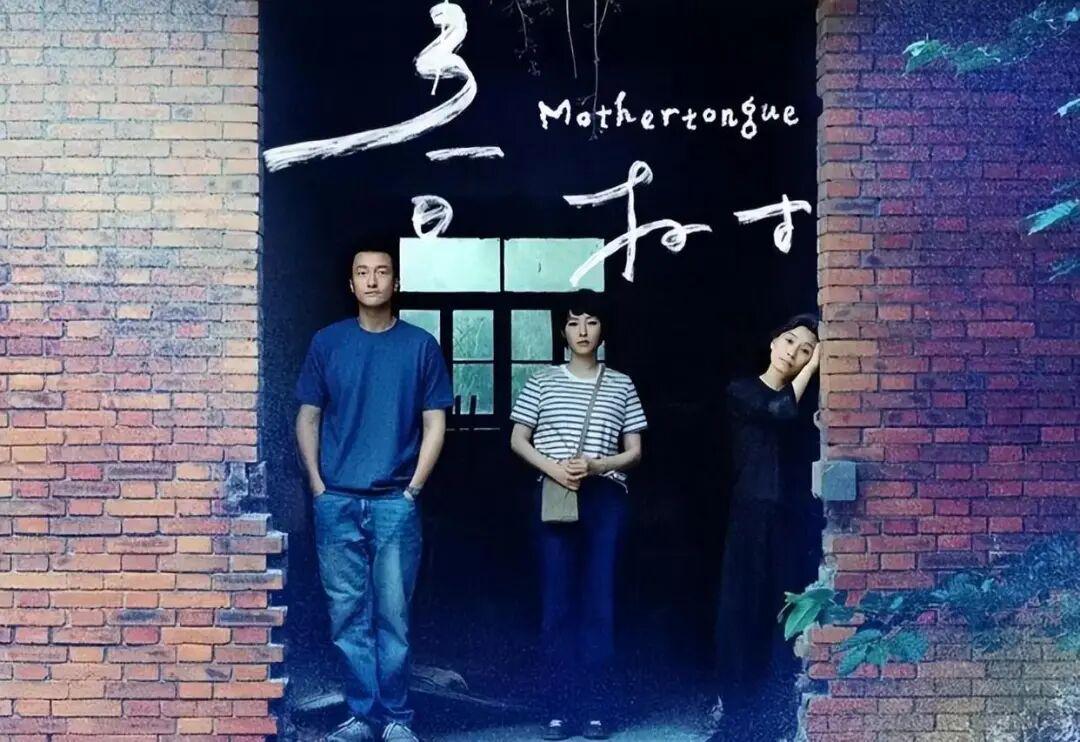

当白百何在东京电影节闭幕式前夕带着家人提前返京的消息传来,这场持续发酵的舆论风暴,早已超越了简单的颁奖争议。这位曾以《失恋33天》创造票房奇迹的女演员,在连续两部与张律导演合作的电影中颗粒无收,反而见证同组演员王传君斩获影帝的戏剧性反转,恰似职场人面对的荒诞现实。

一、从颁奖礼到机场的48小时:一场精心设计的职场排挤

11月3日,当制片人彭女士通知白百何"没得奖可以回国"时,这位女主角尚不知晓自己正陷入精心设计的舆论陷阱。两天后,当导演张律捧起最佳导演奖杯、王传君加冕影帝的新闻刷屏时,提前返京的白百何一家已被媒体解读为"负气离场"。这种信息传递的断裂,恰似职场中常见的"信息孤岛"现象——团队取得成就时,核心成员却被排除在庆祝之外。

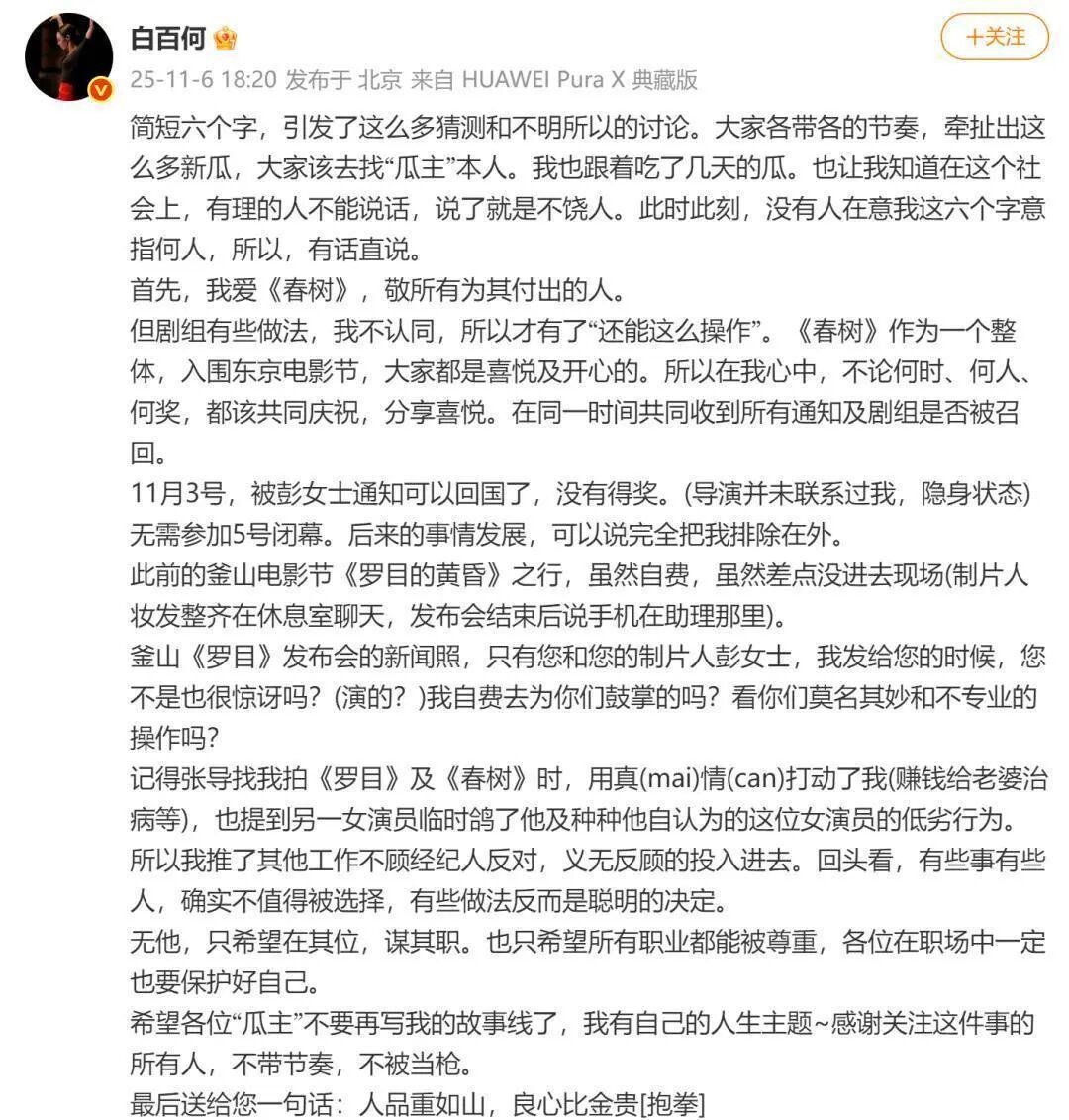

网友的激烈争论暴露出更深层的认知分歧:有人质疑"戏份最多的女主角为何颗粒无收",也有人强调"评奖标准不应被戏份绑架"。这种矛盾恰似职场中常见的评价困境——当KPI考核与实际贡献出现偏差时,努力者往往成为制度漏洞的牺牲品。白百何在微博发布的《还能这么操作……》长文,撕开了影视行业光鲜表象下的潜规则:核心创作者可能沦为项目包装的"吸血包",甚至被当作他人晋升的垫脚石。

二、从票房女王到工具人:白百何的职场沉浮史

回顾白百何的职业生涯,2011年《失恋33天》以3.5亿票房改写国产爱情片格局,此后《分手合约》《被偷走的那五年》巩固其"小妞电影"代言人地位。2015年《捉妖记》23.4亿票房更将其推上事业巅峰,直至情感风波与前夫事件导致口碑震荡。这种大起大落的轨迹,与职场人经历的"高光时刻-舆论危机-重建信任"三部曲惊人相似。

近年虽持续输出《我们的婚姻》《清明上河图密码》等作品,却再难重现现象级爆款。东京电影节奖杯对她而言,不仅是专业认可的象征,更是重返一线阵地的入场券。这种事业瓶颈期的焦虑,恰似中年职场人面对的晋升天花板——当外部评价标准突然改变时,过往积累的优势可能瞬间清零。

三、当娱乐圈潜规则照进职场:我们该如何自处?

白百何披露的剧组经历揭示出更普遍的职场困境:被排除在核心决策圈外、成为项目包装的工具、努力与回报严重失衡。这种"职场PUA"通过资源分配不公与情感操控,让劳动者陷入自我怀疑的漩涡。某互联网公司员工曾曝光类似遭遇:带领团队完成千万级项目后,庆功宴名单上却没有自己的名字,这种信息剥夺带来的屈辱感与白百何的经历如出一辙。

面对这种系统性不公,白百何选择正面回击:在微博直言"只希望所有职业都能被尊重",并赠言导演"人品重如山,良心比金贵"。这种不隐忍的态度为职场人树立了榜样——当遭遇信息封锁、功劳被窃取时,保留证据、理性发声比默默承受更有力量。某500强企业前高管建议:建立"职场功劳簿",定期与上级确认项目贡献,能有效预防成为被牺牲的"工具人"。

四、破局之道:构建反脆弱职场生存法则

这场风波给职场人的启示远超娱乐八卦范畴。在VUCA时代(易变性、不确定性、复杂性、模糊性),建立"反脆弱"能力至关重要:

当白百何在机场被拍到的憔悴面容引发同情时,更应看到她撕开行业遮羞布的勇气。这场风波终将平息,但它留下的思考仍在持续:在资源分配永远不均的职场丛林里,如何既保持专业素养,又守护基本尊严?或许正如她在长文结尾写的那样:"我们改变不了规则,但可以选择不成为规则的帮凶。"

从东京到北京的航线上,白百何的遭遇为所有职场人敲响警钟:当努力不被看见、价值被随意定义时,沉默只会让不公变本加厉。唯有建立清醒的自我认知,掌握职场博弈的主动权,才能在这场没有终点的马拉松中,跑出属于自己的尊严线。