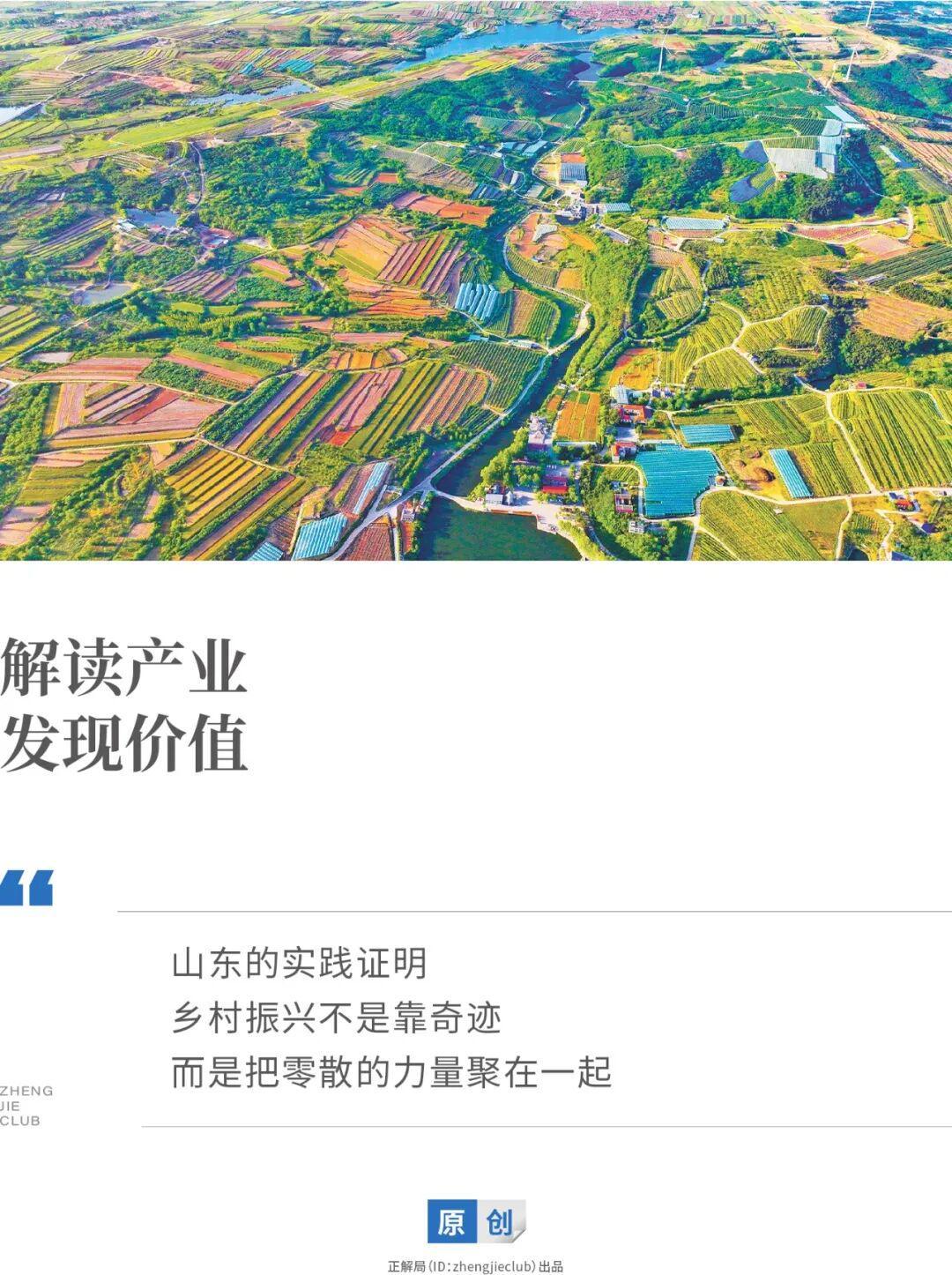

“全国乡村振兴看山东”,这句话绝非虚言。作为农业大省,山东的粮食、蔬菜产量常年位居全国前列,农产品出口更是连续26年领跑全国。然而,庞大的行政村数量(超5.4万个)与“村多村小”、耕地细碎化的结构性矛盾,成为制约发展的瓶颈。如何破解这一难题?山东的答案清晰而务实:片区化发展。

从“分散投入”到“资源整合”:片区化破局乡村发展困境

传统乡村发展模式中,“各村顾各村”的思维导致资源分散、效率低下。青岛西海岸新区的案例颇具代表性:相邻村庄的农机闲置、统一购种因规模不足难以压价,甚至财政拨款因“僧多粥少”连生产路都修不完。这种“分散投入”如同将一瓶水倒入多个小杯,看似覆盖广泛,实则效果有限。

土地问题同样棘手。山东农村“一户多块地”现象普遍,地块零散导致大型农机无法作业,规模化种植无从谈起。年轻劳动力外流更让土地撂荒风险加剧,村民陷入“种地累、不种可惜”的困境。产业层面,寿光蔬菜、金乡大蒜等特色产业虽名声在外,但“各村种各村”的模式导致恶性竞争,农户被困在低附加值环节,市场波动便可能血本无归。

片区化:从试点到规模化,山东的实践路径

面对挑战,山东以片区化为突破口,将零散资源、产业、治理拧成一股绳。自2019年启动试点以来,全省已建成近2000个片区,覆盖近2万个行政村(占全省40%)。这一模式的核心在于“整合”:通过打破村域界限,实现资源高效配置。

资源投入效率显著提升

青岛市2022年建设的10个市级片区中,市级财政投入5.3亿元,带动区镇和社会资本投入超10亿元,形成“1元撬动2元”的杠杆效应。据测算,片区化使每个村平均增收17.4万元,投入产出比远超“撒胡椒面”式传统模式。

土地问题迎来转机

潍坊寒亭区“金田麦香”片区通过整合6个村的1.05万亩土地,成立合作社统一管理,仅需13人即可高效运作。统一购种、租用农机、销售的模式使土地利用率提升5%,每亩成本节省200余元,村民人均年增收超3000元。基础设施升级同样显著:潍城区“上农智田”片区修建连村道路、统一污水处理站,彻底告别“雨天踩泥、晴天吃灰”的旧貌;青州市“弥水花韵”片区的共享仓储物流中心,让花卉从采摘到全国配送的时间大幅缩短,损耗率显著下降。

产业规模化:从“小打小闹”到“集群效应”

淄博源泉镇的猕猴桃产业是片区化成功的典范。过去12个村各自为战,恶性竞争导致价格低迷;如今通过片区党委领办的联合社,统一技术、品牌和销售,建成江北最大猕猴桃基地,价格翻倍。农户收入从年均2万元跃升至5万元,实现质的飞跃。济宁泗水龙湾湖片区则通过“合伙人+平台公司”模式,吸引400余人返乡创业。设计师田彬将老院子改造为“等闲谷艺术粮仓”,年接待游客10万人次,带动周边20余户村民通过售卖特产、开设民宿增收。目前,龙湾湖片区年均游客量达50万人次,旅游收入7500万元,村集体年均收入突破20万元。

数据印证成效:青州“弥水花韵”片区花卉年产值达102亿元,带动30个村农户增收;济宁金乡鱼山大蒜片区引入龙头企业建深加工基地,产品远销海外,农户人均收入增长超30%。

治理协同:从“跨村难”到“一站式服务”

治理层面的突破同样显著。荣成荫子镇聚祥片区通过党组织联席会议制度,每月协商跨村事务,制定科学用水调配方案,彻底解决灌溉纠纷;济南章丘“明山绣水”片区推出“一卡两化三队伍”模式,实现民生服务“一站式办理”,办证效率大幅提升,专业服务队上门解决农技、直播难题。村民感慨:“过去办事靠关系,如今直接找片区;跨村事没人管,现在有人帮着办。”

持续优化:山东经验的温度与精度

山东片区化建设并非一蹴而就,而是通过动态调整不断优化。2024年推进省级片区建设时,山东要求先摸清资源家底,派遣专家检测土壤、评估发展条件,再因地制宜规划种植方向,杜绝盲目规划;2025年11月省政府常务会议强调“因地制宜发展乡村富民产业”,确保建设方向精准。利益分配方面,潍坊寒亭区探索创新模式,资源薄弱村庄的村民通过参与项目劳动即可获得分红,共享发展红利。

启示:乡村振兴的朴素真理

山东的实践证明,乡村振兴无需惊天动地,关键在于脚踏实地整合资源、理顺产业、解决难题。片区化模式虽非“标准答案”,但其核心逻辑——立足实际、联合发展、逐步破局——为全国提供了宝贵借鉴。正如正解局所言:“让农民增收、办事便捷、乡村兴旺”,这才是乡村振兴最应坚持的方向。