今年秋季,福建舰的庆祝声还未完全消散,网络上便流传出两份引人瞩目的航母设计图。一份舷号为“19”,看似福建舰的复刻版;另一份舷号为“20”,完全不见烟囱踪影。前者被部分人批评为设计“倒退”,后者则被誉为“未来战舰”。就在外界争论不休之际,美国军事媒体却给出了惊人判断:中国走在了正确的道路上。为何看似矛盾的选择,反而成了最优解?美国究竟看到了哪些我们未曾察觉的细节?

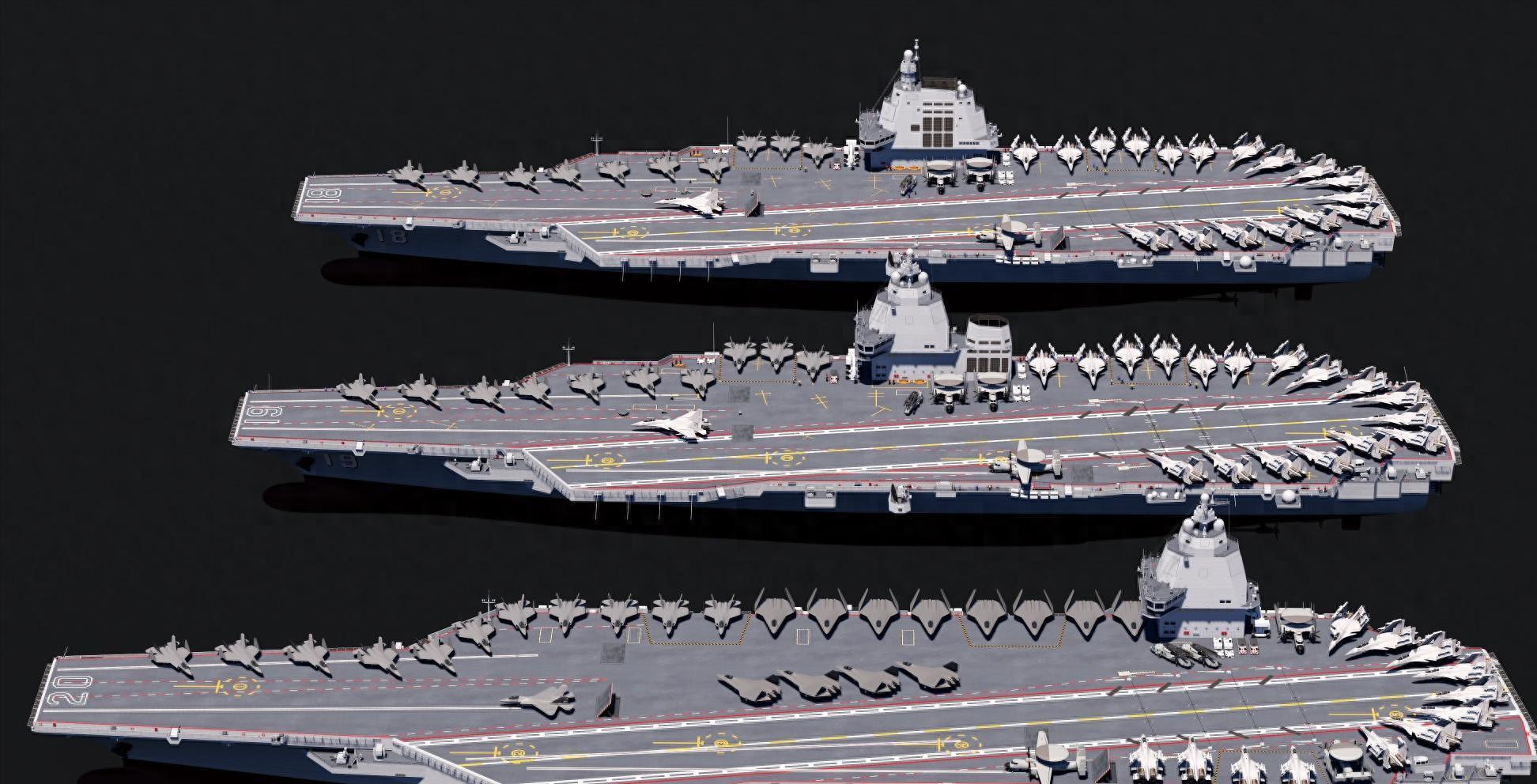

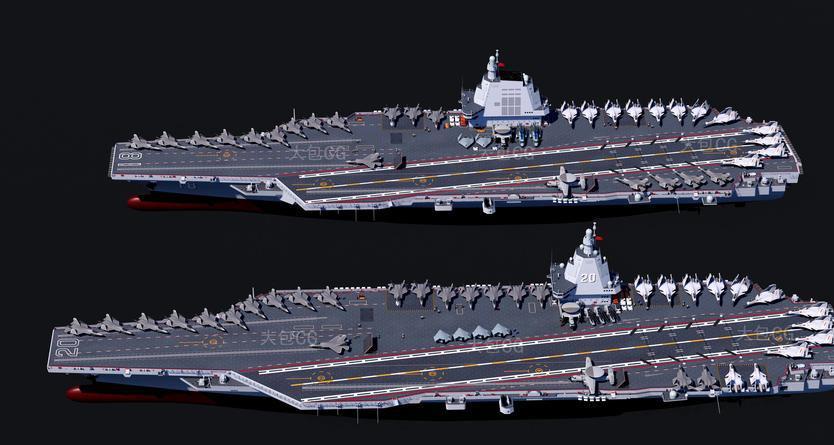

网络上流传的两份航母设计图

今年五月,大连造船厂内,一截巨型船体分段被精准拖曳至指定位置。其水线宽度超过四十二米,这一尺寸甚至超越了美国最先进的福特级航母,预示着一艘十二万吨级的海上巨兽正在悄然孕育。卫星图像首次捕捉到了飞行甲板模块上的弹射器轨道槽,清晰显示出两条位于舰艏、两条位于中部的布局,与美国“尼米兹”级航母如出一辙。这艘被外界称为004型的航母,建造进度稳步推进,预计二零二七年左右即可下水。

行进中的航母

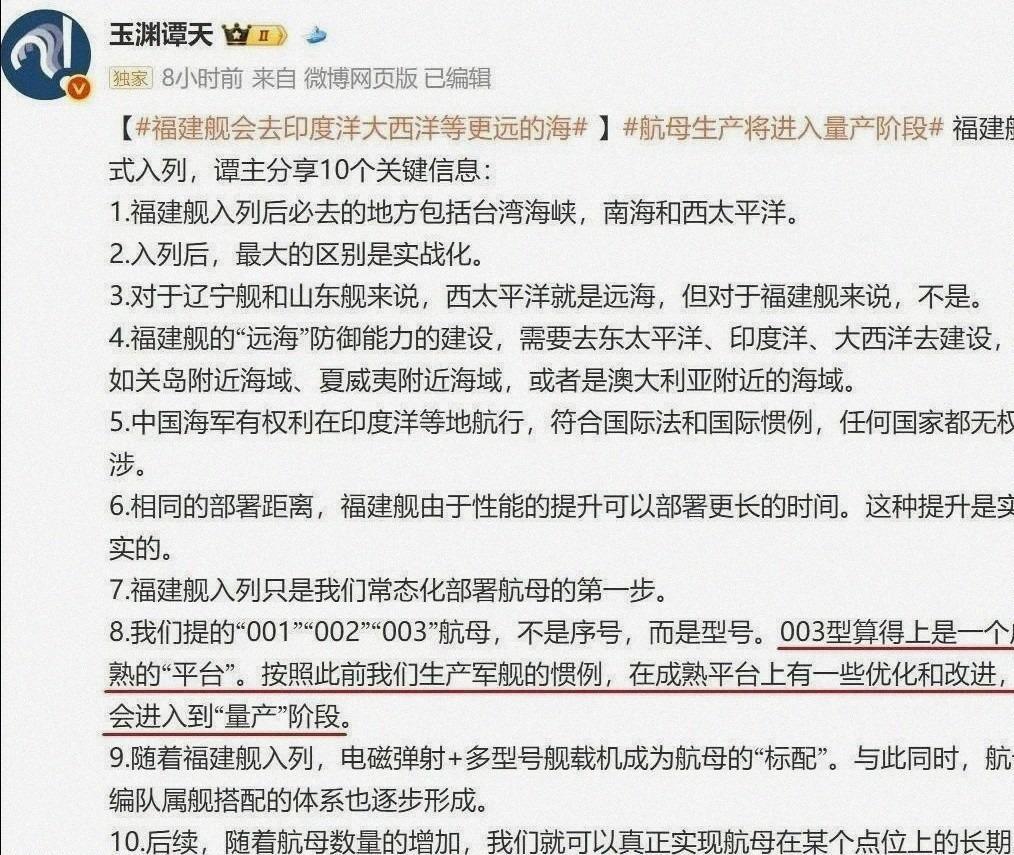

几乎与此同时,上海江南造船厂扩建的干船坞也进入了最后阶段。其尺度被推测可容纳十二万吨级巨轮,周边配套设施被外界解读为具有核防护性质。其目标很可能是一艘福建舰的改进型,即网络流传的“19号舰”。央视旗下“玉渊潭天”官方账号的解释印证了这一点:“003型是一个成熟的平台,在成熟的平台上进行优化之后就会进入量产。”这句话意义深远,它意味着常规动力电弹航母不会因核动力航母的启动而被搁置,相反,它将继续增产,为中国海军快速补齐航母数量缺口。

央视旗下“玉渊潭天”官方账号报道截图

核动力航母虽强,但建造周期漫长、造价高昂、技术风险巨大、维护难度极高。从开工到入列,至少需要八年时间。而中国面对的是美国与日本合计十多艘航母的庞大阵容。目前,中国仅有三艘航母,按照“一休一训一战备”的理论,真正能执行战备任务的仅有一艘。要在二零三五年前形成有效的海上力量平衡,没有数量上的优势是绝对不行的。

中国真正能执行战备任务的航母数量有限

常规动力航母则能够以更快的速度批量建造,成本更低、风险更小、升级更容易。从这个角度看,福建舰的优化型成为“004之前的过渡型号”完全符合中国建军逻辑。人民日报披露中国已掌握核动力航母相关技术,研发从常规向核动力的跨越已进入工程实施阶段。这类信息与卫星图像上的造船厂变化相互呼应,进一步证实了中国的航母建造计划正在稳步推进。

军事专家在央视采访中表示,中国差不多已经把航母建造的各项技术都掌握了,对中国要造的第一艘核动力航母特别期待。

专家对中国要造的第一艘核动力航母充满期待

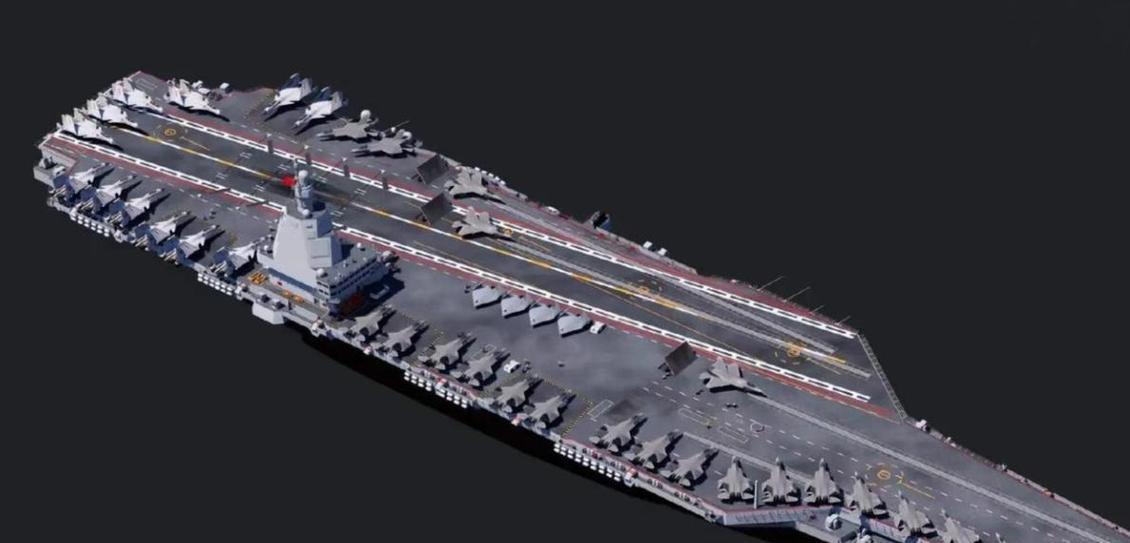

从媒体到专家的口径,基本围绕一个判断展开:核动力不再停留在论证层面。如果把航母发展拆分成几个阶段,脉络会更加清晰。先是以辽宁舰为训练平台,再以山东舰稳定滑跃起降的成熟度,随后福建舰将电磁弹射与常规动力结合,打开技术面。接下来可能是福建舰的改进型,即模型里的十九号舰,针对电子系统、排烟与舰岛布局继续调优。再之后才是十二万吨级的核动力航母,舷号或许是二十或二十一号,对标福特级,但走的是自有技术路线。

福建舰的改进型,即模型里的十九号舰

这背后是一种效率最大化的战略智慧,是对传统“线性追赶”模式的颠覆性创新。过去,我们总认为后发者必须沿着领先者走过的路,一步不差地追赶。但中国现在走的,是“先电弹再多舰,同时搞核”的全新路径。这种路径的特点就是效率高、节奏快,而且绕开了不少技术瓶颈的死胡同。

这种“双线并行”的模式,本质上是一种风险对冲和时间对冲的最优解。一方面,通过批量生产成熟设计的常规动力电弹航母,可以迅速填补数量上的巨大缺口,形成有效威慑,解决“有和无”的问题。另一方面,集中力量攻关核动力航母,确保在最尖端的领域不落下风,解决“好和精”的问题。这种“常规负责铺量,核动负责远航”的分工,让中国在资源有限的情况下,实现了战略效益的最大化。

行进中的航母

更有意思的是,这种模式并非中国首创,在商业领域早已屡见不鲜。比如在智能手机行业,苹果坚持iOS系统的“技术领先”路线,而安卓则通过“开放生态”的模式,在整体市场份额上实现了超越。再比如汽车行业,比亚迪在发展高端新能源车的同时,也没有放弃经济型燃油车,两条腿走路反而更稳。军事领域的竞争,同样适用这种商业智慧。

汽车生产车间

美国《战区》的文章也认为,考虑到中国庞大的造船产能,同时推进两种新一代航母设计并非没有道理。一艘改进型“003型”具有成熟设计与较低成本的优势,而更具雄心的“004型”虽成本高、风险大,但代表更高技术水平。这种组合拳的打法,让中国海军的发展既有速度,又有深度。然而,也有人提醒要冷静,网上的十九号、二十号模型可能是文宣用的方向展示,不一定对应具体在建航母。

网传的设计图

关于中国是否同时建造两艘航母,不同技术路径的功率适配仍在讨论之中。但趋势依然清晰,常规平台负责速度与规模,核动力平台负责纵深与续航,两线并推是现阶段最稳的答案。如果把目标放在二零三五年前后,外界的主流推测是两艘核动力加四到五艘常规电弹航母的组合。有媒体提到解放军报曾谈及六到九艘的总规模目标,这与双路线并行的图景并不冲突,关键在于节奏和质量的平衡。当两条路汇合之时,西太平洋的航母格局会被重新书写。

然而,硬件的优势只是基础,真正的战斗力来源于一个完整的作战系统。一艘航母,如果没有强大的护航编队,就是海上活靶子;没有高效的舰载机调度,就是一堆昂贵的钢铁;没有成熟的维护保障体系,就是一堆昂贵的摆设。真正的瓶颈,往往不在钢板,而在人和系统。中国海军深谙此道,在建造航母的同时,也在同步构建一个庞大的支撑体系。

中国在建造航母的同时,也在同步构建一个庞大的支撑体系

你看,中国的055型万吨驱逐舰、新型核潜艇、综合补给舰的发展速度,同样令人侧目。这些配套力量,才是让一艘航母真正发挥战力的关键。没有驱逐舰护航,航母就是活靶子;没有补给舰续航,航母也跑不远。所以,中国的海军不是在“造航母”,而是在“造体系”。

这其中,“人”的因素尤为关键。一艘航母的运作,需要数千名训练有素的专业人才,从飞行员到地勤,从雷达操作员到指挥官,每一个环节都不能有短板。中国海军通过辽宁舰的训练,已经积累了宝贵的航母运营经验;山东舰的服役,进一步巩固了这种经验。到了福建舰,电磁弹射这种新技术的运用,又对人员提出了更高的要求。这种“人-机-系统”的协同磨合,才是最耗时也最核心的战斗力生成过程。

一艘航母的运作,需要数千名训练有素的专业人才

更深远看,中国在构建的,是一种“全寿命周期管理”的能力。从设计、建造,到交付、使用,再到维护、升级,形成一个完整的闭环。美国航母虽然先进,但维修费用高昂,且全周期管理过于复杂,导致其十一艘航母中,常年有五艘处于大修或维护的“瘫痪”状态,关键时刻可能掉链子。而中国通过“常规+核动力”的组合,恰好可以规避这个问题。常规航母维护周期短,部署更灵活,可以保证随时有足够的力量在位。

这才是让传统海上强国真正坐不住的地方,因为他们熟悉的是“技术领先+数量压制”的老路,而中国现在走的,是“技术够用、数量够多、体系够全”的新路。这种系统性的优势,一旦形成合力,其威力将远超单点技术的突破。当对手还在纠结一艘战舰的性能参数时,我们已经在构建整个时代的胜势。

归根结底,中国航母的快速发展,不仅仅是一种军事现象,更是一种发展哲学的生动体现。它展示了一种“非对称竞争”的智慧,即不与对手在同一个维度上进行硬碰硬的消耗,而是通过模式创新和系统集成,创造一个新的、更有利于自己的竞争赛道。

这种发展哲学的核心,是“实事求是”和“效率优先”。它不盲目追求最尖端、最炫酷的技术,而是根据自身的战略需求、资源禀赋和时间窗口,做出最务实、最理性的选择。

中国航母发展迅速

它深刻理解,在追赶的道路上,“快”比“好”更重要,“有”比“优”更关键,“体系”比“单体”更根本。这种哲学,与中华文明的深层智慧一脉相承。从古代的“田忌赛马”,到现代的“摸着石头过河”,再到今天的“双线并行”,其背后都是一种整体思维、系统思维的体现。它不局限于局部最优,而是追求全局最优;不计较一城一地的得失,而是着眼于整个战局的最终胜利。

更重要的是,这种发展哲学具有强大的可复制性和可扩展性。它不仅适用于航母发展,也适用于其他高科技领域;不仅适用于军事领域,也适用于经济社会发展。它为所有后发国家提供了一个宝贵的启示:在强大的领先者面前,并非只有“跟着跑”一条路,还可以通过模式创新,实现“换道超车”。

从这个意义上说,“19号”和“20号”的出现,不只是模型泄露那么简单,它揭示的是中国海军从“单舰突破”到“系统集成”的巨大转变。福建舰是起点,但不是终点。真正让人警惕的,是这种快节奏、高效率、双线并进的推进方式。美国笑不出来,并不是因为某一艘航母性能如何,而是因为中国不再按常规套路出牌。它不是一步一个脚印地追赶,而是用“数量、体系”的方式,在有限时间内迅速建立起战略威慑。

中国造航母,不是在追赶,而是在重新定义比赛的规则。未来十年,西太平洋的力量平衡,将由系统的效率和韧性决定。当对手还在纠结一艘战舰的性能时,我们已经在构建整个时代的胜势。