当其他谍战剧还在比拼特工身手时,《沉默的光荣》却以独特的视角另辟蹊径——将镜头对准了反派阵营的权力内斗。这种反套路的叙事方式,不仅让观众耳目一新,更意外揭开了情报战中一个鲜为人知的生存法则:敌方内部的权力绞杀,往往是最有效的掩护屏障。

该剧最颠覆性的创作,在于撕开了国民党情报系统的华丽外衣。剧中二厅与保密局的明争暗斗,绝非艺术夸张——沈醉在《军统内幕》中记载,1948年前后,中统与军统为争夺预算与人事权,甚至在审讯室安装双向监听设备互相监视。历史学者邓野更在《国民党政权崩溃前的内部倾轧》中指出,这种内耗直接导致1949年前夕南京保密局档案室堆积着三年未拆封的共谍案卷。

这种历史真实感在剧中化为具象化的权力游戏。当吴石被软禁调查时,他质问二厅长段退之的那句"若保密局立功,二厅还有存在必要吗",瞬间点燃了两个部门的生存危机。这种精准踩中对手命门的谈判技巧,比任何武力对抗都更具杀伤力。

角色塑造的突破性在于拒绝脸谱化。以二厅厅长段退之为代表的反派群像,展现出惊人的现实质感。这个参考真实人物侯腾创作的角色,在剧中展现的每场妥协与算计,都暗合着沈醉描述的"情报官员必修课":如何在派系夹缝中保存实力,如何在政治漩涡里全身而退。

"海东青泄密案"堪称权力斗争的教科书级演绎。当吴石利用二厅与保密局的矛盾反制时,段退之被迫在保部门与查真相间走钢丝。这种看似窝囊的抉择,实则是职业军人在体制内的生存智慧——正如真实历史中侯腾在1949年选择留守南京,既非忠诚也非背叛,而是对时局最理性的判断。

剧作的高明之处在于构建了多层次的价值观冲突。谷正文将谍战视为权力游戏,其原型在真实历史中确实留下"用金条铺路审讯"的记录;而吴石们秉持的"虽千万人吾往矣"精神,在公开档案里对应着1950年6月10日台北马场町刑场四烈士的绝命诗。这种信仰与虚无的碰撞,让剧情超越了简单的谍战套路。

创作团队通过聂曦与吴石的师生线,将历史厚重感转化为情感共鸣。当90后编剧们将"千万人吾往矣"解读为当代年轻人面对梦想的坚持时,这种跨越时空的精神对话,意外打通了历史剧与年轻观众的审美隔阂。

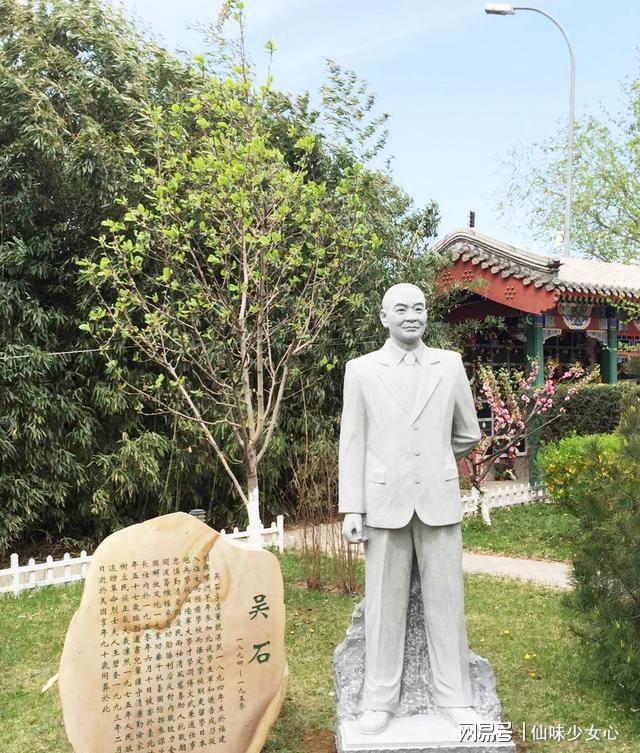

这支年轻创作团队展现出的历史敬畏心令人意外。他们拒绝扮演烈士代言人,在西山森林公园面对四位烈士雕像时,编剧张玉坦言"不配承诺什么"。这种疏离感背后,是对历史真实的谨慎还原——正如他们在剧本中保留的1948年国民党保密局《特工手册》原文,连标点符号都严格对照档案文献。

这种创作态度成就了剧中最动人的力量。当观众看到吴石们在权力绞杀场中坚守信念时,看到的不仅是历史,更是每个现代人在职场、生活中的影子。剧中那句"只管去做对的事",既是对革命者的致敬,也是对当代人的灵魂叩问。

《沉默的光荣》用权力斗争的显微镜,照见了情报战最真实的生存法则。当我们在剧中看到历史人物在体制裂缝中挣扎时,或许也该思考:在今天的职场江湖中,我们是否也在经历着类似的权力游戏?而面对选择时,能否像吴石们那样,守住内心的那道光?