近期俄乌冲突持续升级,一场由四枚导弹引发的军事对抗,彻底改变了战场态势。乌军试图通过远程打击扭转战局,却意外成为俄军战略反制的突破口,普京政府以精准打击能源设施的方式,向北约阵营亮出底牌。

乌军打导弹,俄军反手炸电厂,战争形态悄然蜕变!

18日凌晨三点,乌军从哈尔科夫方向发射四枚美国提供的ATACMS战术导弹,目标直指俄罗斯沃罗涅日州的一处老年中心与孤儿院。这场突袭意图制造恐慌性效果,但俄军S-400防空系统与铠甲-S1近防系统组成的多层拦截网发挥关键作用,四枚导弹全部被击落,残骸坠落在无人区域。俄国防部披露,其无人机侦察分队与A-50预警机早在导弹发射前就锁定乌军阵地,整个攻击过程处于严密监控之下。

俄军反击行动堪称教科书级战术演示。当天中午,两枚伊斯坎德尔-M战术导弹穿越防空火网,精准命中乌军海马斯多管火箭炮阵地。现场照片显示,两台发射车被完全摧毁,十余名炮兵丧生。值得关注的是,此次打击发生在乌军完成攻击后撤离途中,俄军通过电子侦察与卫星定位系统,在乌军暴露位置的黄金30分钟内完成火力覆盖,彻底打破"发射后即转移"的传统战术逻辑。

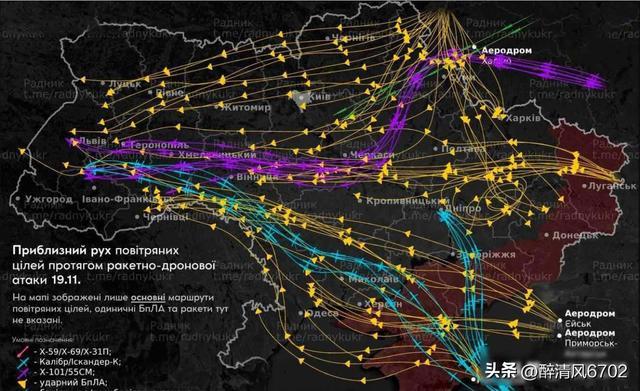

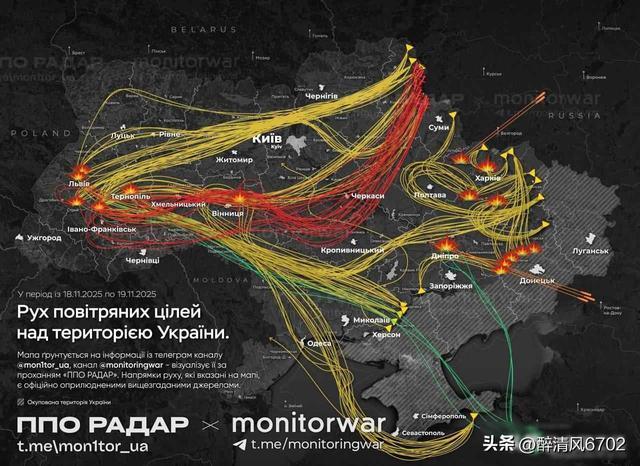

19日凌晨的空袭将冲突推向新高度。俄军出动62枚巡航导弹与470架沙赫德-136自杀式无人机,对乌克兰西部与中部能源枢纽展开饱和攻击。布尔什滕热电厂、拉迪任热电厂等五大发电设施被毁,罗兹迪尔变电站与波尔塔瓦天然气井遭受重创。更严峻的是,捷尔诺波尔军工企业遭袭引发氯气泄漏,周边区域空气污染指数超标600%,导致数千居民紧急疏散。此次打击造成乌克兰全国30%的发电能力瘫痪,基辅等大城市进入轮流停电状态。

乌军原计划通过ATACMS导弹打击俄军后勤节点,切断前线补给线。但实战表明,北约武器系统在俄军构建的"侦察-拦截-反击"三位一体防御体系面前暴露致命缺陷。俄军采用猎户座无人机与格洛纳斯卫星组成的侦察网络,可在15分钟内完成从目标识别到火力引导的全流程。这种非对称作战模式,使得价值150万美元的ATACMS导弹,在面对价值2万美元的伊斯坎德尔导弹时失去战术优势。

冲突双方在战果统计上展开心理博弈。泽连斯基宣称俄军发射48枚导弹与470架无人机,而俄国防部仅承认62枚导弹使用量。这种数据差异背后,折射出双方对战争叙事的争夺。值得注意的是,伊朗制造的沙赫德-136无人机已成为战场主角,其针对铁路枢纽、储气设施等民用目标的攻击,配合冬季严寒天气,正在摧毁乌克兰的社会运转基础。

北约武器援助战略遭遇根本性挫败。俄军改变传统拦截战术,转而实施"延迟打击"策略:当海马斯系统完成部署后,立即摧毁周边电力设施;在爱国者导弹阵地就位后,优先打击其燃料供应线。这种精准的算账式打击,使得每套价值11亿美元的爱国者系统,都需要配套建设价值3亿美元的防护体系,彻底打乱北约军援节奏。

现代战争形态在此次冲突中展现新特征。俄军刻意避开军事指挥所等传统目标,转而打击热电厂、变电站等民生设施。这种"去军事化"打击策略,使得乌克兰每日经济损失从战前的2.3亿美元飙升至8.7亿美元。更严峻的是,随着冬季供暖季来临,每摧毁一座热电厂,就意味着数十万民众面临冻伤风险,这种间接杀伤效果远超直接军事打击。

这场非对称较量揭示现代战争本质:当双方技术代差缩小后,战争胜负取决于体系韧性而非单件武器性能。俄军通过将能源战、心理战、网络战融合,构建起多维打击体系。而乌克兰在失去制空权与制电磁权的情况下,即便获得先进武器,也难以改变战场态势。随着冲突进入第1000天,这场每10天一轮的能源设施打击,正在考验着交战双方的社会承受极限。