近日,广东汕尾、揭阳、肇庆等地接连发布消息,宣布对部分镇街进行撤并调整。这一举措的核心目标在于整合行政资源,减少'官多事少'的行政冗余,同时通过优化机构设置实现财政节约与行政效率提升。事实上,此类调整并非首次出现——早在数年前,东北地区便已开展大规模行政区划改革,部分街道恢复为镇建制,市辖区调整为县级单位,形成与城市化进程相反的'逆向调整'现象。

为何连人口持续流入的广东也启动镇街撤并?

作为传统人口流入大省,广东内部存在显著区域差异。此次调整主要集中在粤东西北及珠三角外围地区,这些镇街普遍具有三个特征:地域面积狭小、户籍人口规模有限、常住人口长期外流。当实际服务人口远低于户籍登记时,维持完整行政建制不仅造成财政浪费,更导致公共服务资源分散。通过合并调整,既能压缩行政开支,又可实现资源统筹规划。

这种调整模式在广东已有成功先例。二十余年前,该省曾通过乡镇合并推动镇域经济发展,最终培育出40个全国百强镇,并涌现多个千亿级经济强镇。当前改革虽背景不同,但目标一致——通过机构精简服务广东省'百千万工程'战略,构建更高效的基层治理体系。

人口收缩地区的治理挑战

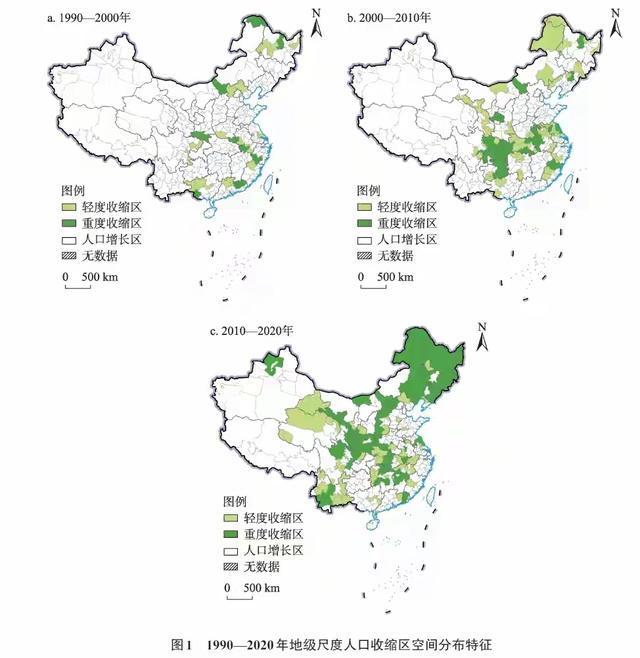

数据显示,2010-2020年间全国1500个县区出现人口负增长,其中三分之一降幅超过10%,东北、西部、中部地区尤为突出。这种趋势在近年愈发明显,随着人口总量增长停滞,各地'抢人大战'升级,收缩型地区面临更大压力。

黑龙江伊春的改革具有典型意义。2019年该市将15个市辖区整合为4县4区,减少11个行政区划单位,部分街道恢复镇建制。此举虽引发'逆城市化'讨论,但实为应对人口外流的必要调整——当财政难以支撑庞大行政体系时,精简机构成为维持发展的唯一选择。

从治理效能看,镇级单位在规划自主权、财政灵活性方面具有优势。对于持续人口流出的地区,这种'降级不降质'的调整,反而可能激发基层发展活力。

行政区划调整的深层逻辑

当前改革浪潮折射出我国城镇化进程的新特征。当人口红利逐渐消退,区域发展从'增量扩张'转向'存量优化',基层治理体系必须适应人口流动新常态。政策层面,中央已明确要求根据常住人口变化动态调整公共服务资源配置,这为区划调整提供了政策依据。

对多数地区而言,尚未达到'逆城市化'阶段,但通过机构合并实现治理结构优化已是必然趋势。正如城市发展需要'瘦身健体',行政区划调整本质是推动治理能力现代化的重要手段。这场静悄悄的革命,正在重塑我国基层治理格局。