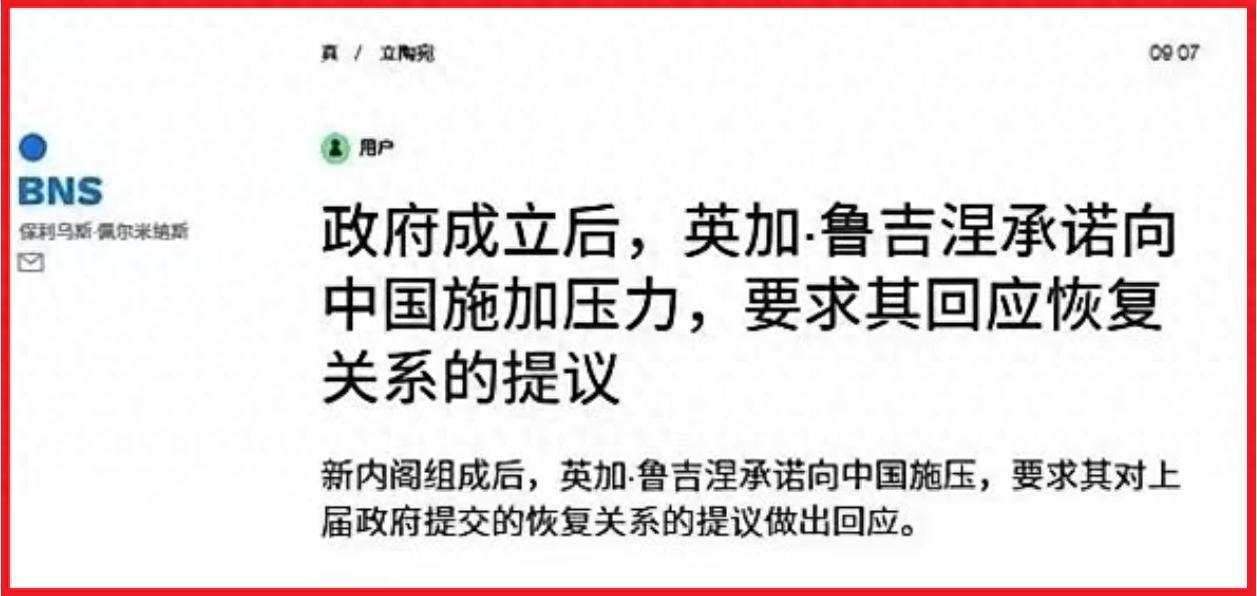

据BNS通讯社报道,立陶宛女总理英加·鲁吉涅内近期迫于国内经济与外交压力,公开表态将向中国施压,试图推动中立两国关系恢复。然而,这一举动被中方视为缺乏诚意,未获积极回应。

这位被网友戏称为“波罗的海三傻女政客”之一的鲁吉涅内,其强硬姿态引发舆论调侃。有评论指出,立陶宛作为弹丸小国,却在涉华问题上频频挑衅,如今又想以“施压”方式修复关系,未免过于天真。

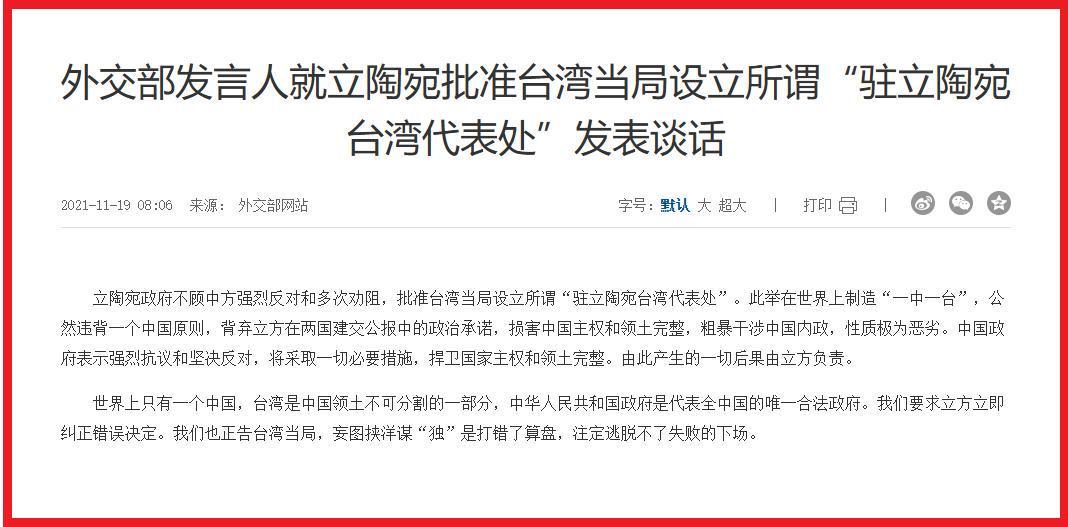

立陶宛近年来在外交政策上紧随欧美,尤其在涉台问题上屡次越界。2021年11月,立陶宛允许台湾在维尔纽斯设立“台湾代表处”,这一名称直接违背国际惯例。全球多数国家与台湾互设机构时,均采用“台北”作为命名(如美国在台机构为“美国在台协会”),以回避“一个中国”原则的敏感点。

立陶宛的“台湾”字样使用,被中方视为对台当局的“事实承认”,严重挑衅中国主权与领土完整。中方随即召回驻立陶宛大使,并要求立方召回驻华大使,中立关系由此进入“准断交”状态,仅维持代办级别的最低限度外交联系。

中立关系恶化后,中国采取了一系列反制措施。经济层面,中国海关系统对立陶宛出口商品实施清关限制,导致部分货物滞留;国内企业被劝阻与立陶宛合作,其投资与出口受阻;欧盟供应链中,使用立陶宛零部件的商品也遭中国市场“连带打击”。

外交层面,立陶宛在欧盟内部被视为“麻烦制造者”。尽管德国、法国等国口头支持立陶宛“反对中国做法”,但实际不愿为其承担经济代价。立陶宛乳制品、啤酒等传统出口商品在华市场几乎归零,对华出口额骤降,国家经济承受巨大压力。

立陶宛的外交选择与其安全战略密切相关。作为波罗的海三国之一,立陶宛长期担忧俄罗斯的安全威胁,因而高度依赖北约与美国。为换取西方安全保障,立陶宛在对华政策上充当“急先锋”,退出中国倡导的“17+1合作机制”,转而批评中国对欧洲的“政治渗透”,并加强与台湾的接触。

立陶宛议会与部分政客多次发表亲台言论,甚至推动所谓“民主价值伙伴关系”。这种将自身定位为“西方对华强硬政策前哨”的做法,实则希望以此赢得美国更多支持与军事保护。然而,立陶宛忽视了一个关键问题:其经济体量与中国相差悬殊,挑衅中国的代价远超承受能力。

随着中方反制措施持续生效,立陶宛国内开始出现反思声音。经济层面,对华出口骤减、国际供应链受牵连、传统产业市场萎缩等问题日益突出。例如,德国汽车产业因使用立陶宛零部件而遭中方贸易障碍,立陶宛乳制品与啤酒在华市场几乎消失。

外交层面,立陶宛在欧盟内部被孤立。尽管部分国家口头支持,但无人愿为其经济损失买单。立陶宛企业叫苦连天,民众对政府政策的不满情绪上升。

经济代价:

1. 对华出口额大幅下降;

2. 国际供应链中受牵连,如德国汽车产业;

3. 乳制品、啤酒等传统产业在华市场归零。

外交孤立:

1. 欧盟内部被视为“麻烦制造者”;

2. 德国、法国等国不愿承担经济代价;

3. 缺乏真正的国际支持。

面对立陶宛的“施压”表态,中方在9月13日的外交部记者会上未予直接回应,而是强调立陶宛需在涉台问题上展现诚意。中国要求立陶宛首先纠正错误,停止对台当局的“事实承认”,否则中立关系难以恢复。

鲁吉涅内作为仅8个月行政经验的新任总理,其强硬姿态被视为缺乏外交智慧的表现。有分析指出,鲁吉涅内可能是欧美推上台的代理人,其政策背后反映的是西方对华战略需求,而非立陶宛国家利益。

立陶宛的未来前景不容乐观。若继续在外交政策上追随欧美、忽视自身经济承受能力,这个波罗的海小国或将面临更严重的孤立与衰退。正如中国民间俗语所言:“女人当家,房屋倒塌”,立陶宛的政治选择或许正印证了这一警示。