美国拥有全球最发达的电影产业,仅好莱坞八大影业公司的年产值就超过1200亿美元,甚至高于不少国家的GDP。根据美国电影协会的数据,美国每年产出约2000多部影视作品,战争片是其中最赚钱的类型之一。

观众偏好的战争题材主要包括独立战争、南北战争、第二次世界大战、越南战争和伊拉克战争。

2016年上映的《比利·林恩的中场战事》以伊拉克战争为背景,讲述了一支步兵班的战场经历与回国后的遭遇。

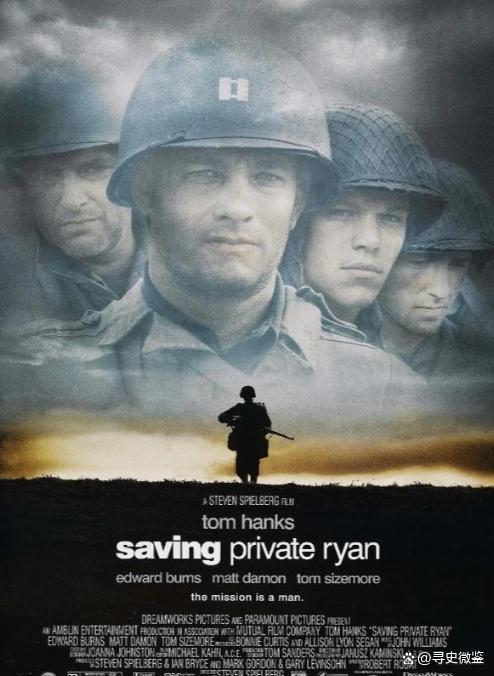

电影在本质上是一种现代仪式,它不仅提供娱乐,更构筑了一个超越日常的幻想空间,成为大众实现“白日梦”的载体。战争片通常承载两类主题:一类是反战叙事,如经典电影《拯救大兵瑞恩》;另一类则是宣扬国家军事力量,比如《壮志凌云》。

1986年推出的《壮志凌云》,聚焦美国海军飞行员的成长与使命,充满强烈的国家主义色彩。

更重要的是,战争片让观众得以重返历史现场,对战争进行反思与总结,从而试图消解战争带来的心理阴影与集体创伤。

1998年斯皮尔伯格执导的《拯救大兵瑞恩》,通过一群士兵寻找一位伞兵的故事,还原了二战的残酷与人性微光。

美国是近代史上最频繁参与战争的国家,自建国以来,约有80%的时间都处于战争或军事行动中,积累了丰富的实战经验。然而好战并不等于常胜。二战以后,美国在朝鲜、越南、阿富汗、伊拉克及索马里等地遭受过多场重大挫折。

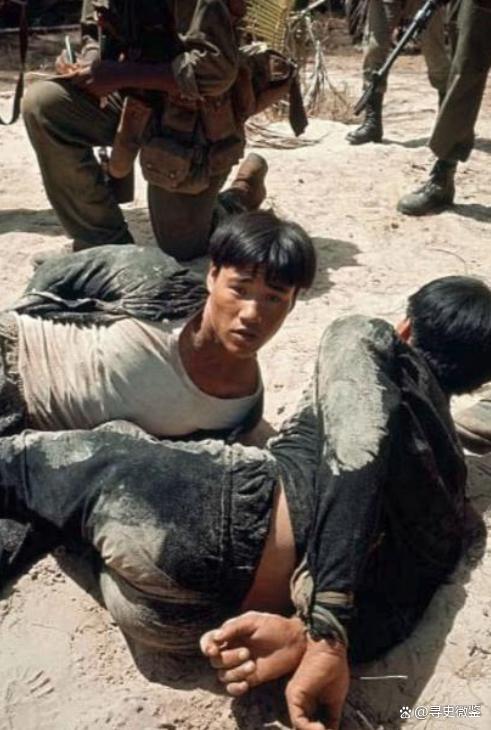

越南战争(1955-1975)中,美军于1965年正式参战,最终却黯然撤出。

失败的战争往往比胜利更令人刻骨铭心。因此,像独立战争、南北战争和二战这类“胜利叙事”题材,更多是用于纪念辉煌历史;而伊拉克战争电影大多流于参战—觉醒—反战的套路。至于索马里行动,除《黑鹰坠落》之外,也鲜有影视作品深入触及。

2001年《黑鹰坠落》还原了美军1993年在摩加迪沙的惨痛遭遇,成为现代战争片中反思意味浓厚的代表作。

于是我们不禁发问:同样作为美国未能取胜的战争,为什么越南战争被无数次搬上银幕,而朝鲜战争却几乎成为“被遗忘的战场”?

据统计,自1961年美国介入越战至今62年间,美国制作的相关电影、纪录片等影视作品超过160部,即平均每年2.6部,这样高频率的创作实属罕见。

更令人惊讶的是,越战明明是一场失败的战争,为何美国人仍持续投入资源,反复回溯这段历史?

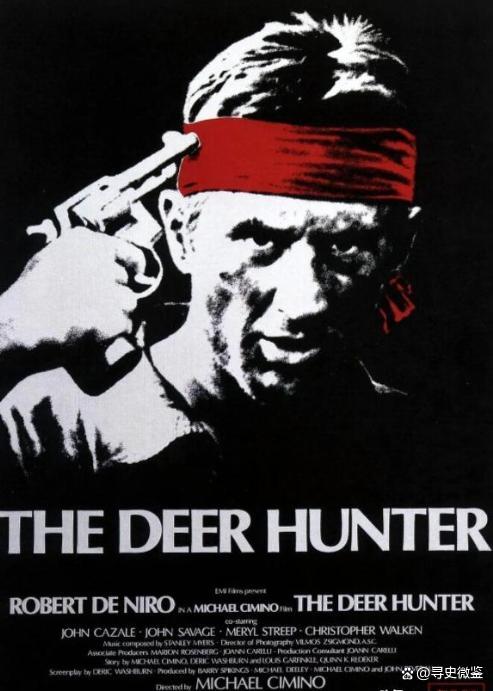

这些作品类型丰富,涵盖剧情长片、纪录片、剧集、动画甚至音乐短片。电影界评选出的“四大越战经典”——《猎鹿人》(1978)、《现代启示录》(1979)、《野战排》(1986)和《全金属外壳》(1987),已成为理解越战必看的影像文本。

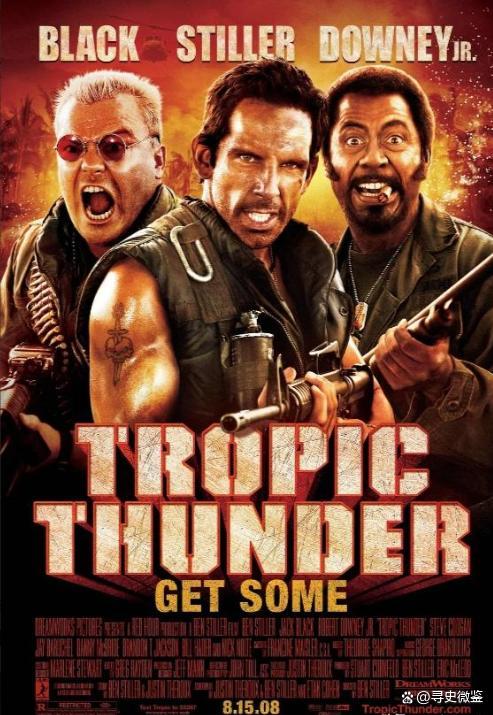

越战影视体系非常成熟:纪录片多角度解析战局,电影则从士兵、越南平民、部队单位乃至后方社会等多个层面展开叙事。主题也很多元,包括反战、人性探讨,甚至也有鼓吹战争或黑色幽默类作品,比如2008年恶搞喜剧《热带惊雷》。

可以说,绝大多数60年代后出生、如今50岁以上的美国知名男演员,都曾出演过越战电影。这场战争已成为美国两三代人的集体心理创伤。大量相关影视作品的涌现,正是为了缓解这场战争带来的精神阴影,并借此进行历史反思。

经过数十年的影像沉淀,越战已深深嵌入美国流行文化。2017年PBS推出的纪录片《越南战争》以相对客观的视角,从美越双方出发,以编年史方式梳理战争全程,是具有总结意味的重要作品。

简要回顾越战历史:该战争本质是越南反抗殖民、追求独立的民族解放运动。越南原为法国殖民地,二战中被日本占领。战后法国试图重回越南,但在1954年奠边府战役中败北撤出。

随后,美国介入,扶持南越政权,以北纬17度线划分南北,形成类似朝鲜半岛的分治局面。

1955年北越发动统一战争,1960年成立“南方民族解放阵线”,在南越开展游击行动。1961年肯尼迪派遣军事顾问与特种部队,美方正式参战。1965年美军地面部队大规模进入,越战全面升级。

1968年北越发动“春节攻势”,重创美军与南越军队。1969年尼克松推行“战争越南化”,逐步撤军,至1973年全部撤离。1975年越南实现统一。

越战是二战以来美国参战规模最大、失败最惨重的战争之一。八年战争中,美国耗资超2000亿美元,6万多人阵亡、30万人伤残,却未达成战略目标。

此战导致美国霸权衰落,国际格局进入“苏攻美守”阶段。越南方面损失更为惨重,约400万人死亡,其中多数为平民。

越战深刻改变了美国:反战成为社会主流文化,民权运动与黑人解放运动随之兴起,国家认同与社会结构发生剧烈变化。这也解释了为什么美国人持续通过电影回溯越战——它必须被不断铭记与反思。

相比之下,1950–1953年的朝鲜战争在美国国民记忆和文化叙事中却占比较轻。这场战争与越战有一定相似性:都是美国远渡重洋介入地区冲突、扶持代理人政权。然而在美国民众心中,两场战争的地位截然不同。

原因在于,朝鲜战争对美国影响较小。美国虽未取胜,但通过停战协定维持了朝鲜半岛分裂现状,实现了战略平衡。美军伤亡也远低于越战,对普通美国人而言,它更像冷战中的一场“热冲突”,缺乏戏剧性与叙事吸引力。

但对中国而言,朝鲜战争是真正的“立国之战”。中国人民志愿军以非凡勇气和牺牲精神,将来势汹汹的联合国军阻挡于国门之外,捍卫了新生的共和国。240万人次志愿军参战,伤亡超过65万,这场胜利代价沉重,却意义深远。

于美国,朝鲜战争是一场战略平局;而越战则是一场道德和政治意义上的溃败,至今仍让美国人心有余悸。

电影终究是市场导向的产品。美国观众对年代更近、创伤更深的越战题材更感兴趣。朝鲜战争仅持续三年,美军实际参战约两年,伤亡不到10万,远低于越战36万的伤亡数字。正如一位美国历史学家所说:“朝鲜战争只是军队的历史,而越战却是整个国家的历史。”

美国政府对朝鲜战争的“低调处理”也是原因之一。在官方叙事中,朝鲜战争长期被称为“被遗忘的战争”。由于美军在战场上多次失利、表现不佳,拍摄成电影易损伤民族自尊心。

相反,越战中美军几乎赢下所有战役,却输掉整场战争——这种失败更多被归因于政府决策而非军队本身,民众也更易将自己视为“受害者”。

直到1995年,受越战纪念碑影响,美国才建成朝鲜战争纪念碑。朝鲜战争电影数量有限,影响力较弱,如《绝不撤退!》(1952)、《孤独里桥之战》(1956)和《猪排山》(1959)等多是模式化的爱国主题影片,难以引起当代观众共鸣。

可以说,朝鲜战争既缺乏“光彩”,故事也显得老套,自然不受好莱坞青睐。这种影视化的忽视,反而衬托出越战在美国历史与文化中非同寻常的地位。

从参军士兵到普通市民,从政客到工人,越战改变了无数美国人的生活。电影作为社会文化的一面镜子,必须回应这种集体经历。因此越战题材长盛不衰,折射出的是美国人对失败与创伤的复杂心理。

在美国,提及越战几乎成为一种“政治正确”,每任总统都需表明立场——无论是反思还是辩护。1995年克林顿在谈及美越关系时,甚至声称美军是为“带给越南自由”。

越战不仅改变了亚太地缘格局,也在全球范围内揭穿了美国的“民主神话”,激起60年代反战运动与人权浪潮,深刻动摇了两三代美国人对政府的信任。

与中国人拍摄“抗战剧”、韩国人反复演绎朝鲜战争、欧洲不断回溯二战、俄罗斯回顾车臣及阿富汗战争一样,美国人拍摄越战电影,也是一种民族创伤的心理外化。通过影像叙事,他们试图重塑自尊、缓解焦虑、治疗历史伤痕。

《阿甘正传》(1994)中,阿甘既参战又反战的矛盾经历,象征了美国社会在越战问题上的价值撕裂与合流。

痛苦往往比辉煌更令人铭记。对于一个民族,正视伤痛意味着敬畏历史,也意味着新生。越战电影可被视为美国社会的集体疗伤过程——通过一次次重返、重构、再现,观众在观影中获得某种文化救赎:“看,我们反思了,我们没有遗忘。”

一个鲜明的例子是《第一滴血》系列的转变:1982年第一部深刻反思战争创伤,是反战杰作;而1985年的第二部则迎合里根时代的民族主义情绪,借兰博的个人胜利隐喻国家重振。

2002年《我们曾是战士》更是在911后的爱国高潮中,重新美化越战,将失败归咎于“文明遭遇野蛮”,反映了一种“反战败”而非“反战”的心态。

从批判战争的非正义性,到质疑政府决策,再到思考“为何没有赢”和“今后如何赢”,越战电影的变迁也折射出美国新保守主义再起与霸权思维的回归,以及好莱坞与国家战略之间的合谋。

2019年甚至出现了《越战先锋》这类烂片,试图将侵略行为正义化,即便美国观众也并不接受。

电影始终是社会潜意识的一部分。美国的越战电影,终究是美国人的想象,而非真实的越南历史。但它们揭示了一个更深层的真相:历史从未真正结束,它总是借助文化一再回归。只有一个民族勇敢正视过去,才可能真正拥有未来。

#优质好文激励计划#