“亲家公,你这数学水平可得补一补啊!”1959年8月29日下午三点,中南海颐年堂内,毛主席端起茶杯,笑眯眯地抛出一句调侃,对象正是刚成为亲家的孔从洲将军,“依我看,你有点不配当孔夫子的子孙哟。”这句带着湖南口音的玩笑,让身经百战的孔从洲将军一时愣住,手中军帽差点滑落,引得在场众人忍俊不禁。

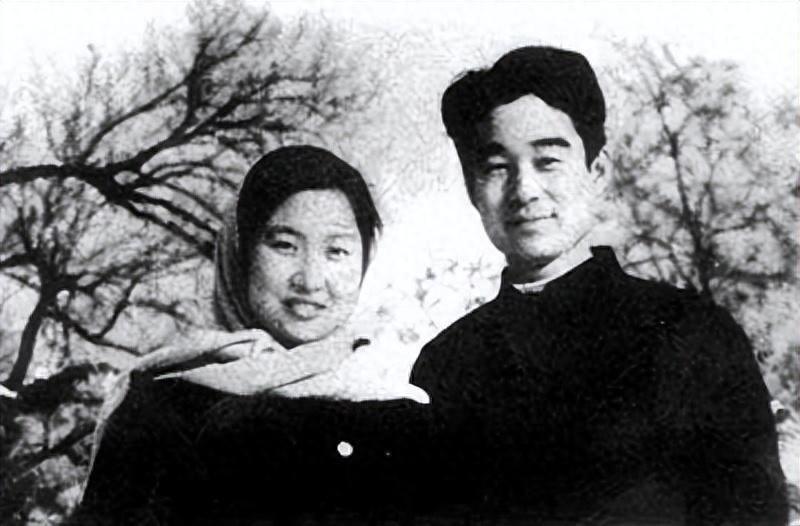

这场被历史铭记的婚礼,筹备得极为简朴:三桌酒席、二十四道家常菜,连厨房都未添麻烦。但对新郎孔令华与新娘李敏而言,这却是人生最重要的时刻。孔令华回忆起父亲被调侃的场景,既紧张又觉得有趣——这位曾指挥万人围城抓蒋介石的将军,如今竟被一道几何题难住,反差中透着几分可爱。

时间回溯到1946年5月15日,河南鲁山。时任38军副军长的孔从洲宣布起义,刘伯承元帅拍案称快,西北民主联军自此多了一支硬骨头部队。为保家人安全,孔从洲第一时间将家眷撤至陕北,次子孔令华就此与大漠风沙为伴。几年后,八一学校迁至北平,这个来自陕西的瘦高少年第一次穿上棉大衣逛故宫,心中满是好奇:“天子脚下读书,是啥滋味?”

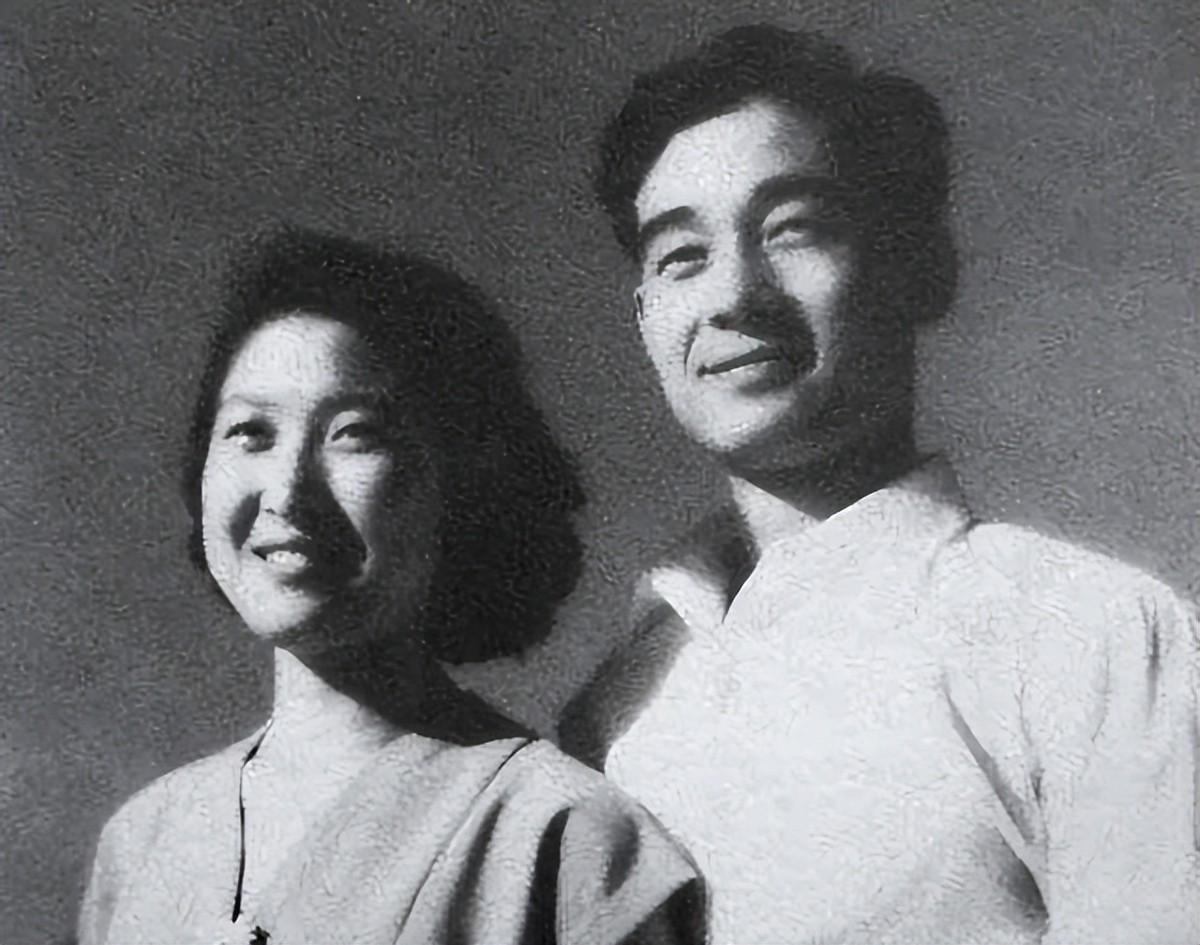

与此同时,远在苏联的李敏(小名“娇娇”)已能用俄语背诵普希金诗歌。1949年,13岁的她随大部队回国,在延安窑洞前喊出那声久违的“爸爸”,让一向沉稳的毛主席红了眼眶。次年,14岁的李敏进入八一学校,坐在孔令华斜前方的位置。少年并未立即意识到未来岳父的身份,只记得舞台上那身《采茶舞》的绿色旗袍,在灯光下宛如春茶新芽。

此后几年,两人通过互递作业本传递心意。李敏晚归时,总能在胡同口“偶遇”孔令华;孔令华篮球赛受伤,李敏会悄悄在书桌抽屉放一包创可贴。1958年,李敏考入北师大化学系,立志成为“爱因斯坦式的实验狂人”;孔令华则被北航录取,嘴上说着“想造飞机”,实则盘算着终于能公开恋情。同年秋天,毛主席从女儿信中得知“北航那小伙儿”,追问其家庭背景。李敏坚持:“他的家庭不重要,我喜欢人。”毛主席却敲了敲桌面:“结亲,两家情况得摸底。”最终,李敏无奈询问男友,孔令华坦白父亲是原国民党38军副军长孔从洲。李敏安慰道:“放心吧,我爸最看重的是人品。”

消息传到中南海,毛主席哈哈一笑:“孔从洲?老熟人。”原来,西安事变时,孔从洲曾指挥部队包围行动,扣留数百名要员,让蒋介石坐了一夜冷板凳。新中国成立后,孔从洲在炮兵学校教学改革中表现积极,给毛主席留下深刻印象。于是,主席爽快同意:“见一面,把事情挑明。”

1959年5月初,孔令华首次独自踏进中南海。毛主席握手时并未询问成绩,而是先问:“听说你是班里跳高冠军?”一句话让年轻人挺直了背脊。聊了半小时,话题转到婚事。毛主席提醒:“先同意,不代表全包办,你俩要先问你妈(贺子珍)。”7月,庐山会议期间,原定8月初的婚礼因毛主席行程推迟。老人家连打两通电话:“别急,等我。”这份牵挂让北京的婚假一改再改,但两位年轻人毫无怨言——能让毛主席亲自主持婚礼,实属难得。

8月27日夜,毛主席乘专列回京,次日便定下场地、菜谱、宾客名单,安排得如同战役部署。当张国兴提笔记录“三桌,每桌八个菜”时,毛主席摆手:“年轻人,吃糖不算菜,让炊事班另外做。”众人憋笑,气氛轻松。

婚宴当日下午,毛主席与亲家孔从洲正式碰面。孔从洲穿了件泛白的中山装,显得格外拘谨。毛主席先领他到院子里看荷花,聊到炮兵建设时,忽然话锋一转:“数学差,可要多练啊。”孔从洲憨笑:“我是真不行。”于是便有了那句经典的“你有点不配当孔子的子孙哟”。孔从洲没想到会被“六艺”点名,顿时笑道:“回去补课!”

夜幕降临,毛主席带客人去春藕斋放电影。《这里的黎明静悄悄》的黑白光影晃在墙上,新人偷偷拉手,老首长们则聊得热火朝天。影片散场后,毛主席将孔从洲和王季范请到书房,随手翻开一本《微分方程》:“这玩意儿,炮兵得用。”孔从洲接过去翻两页,苦笑:“得从头学。”毛主席点头:“既然自家人联了姻,工作也得一起上心。”

十余年后,1984年10月1日,第二代反坦克导弹方队驶过长安街。孔从洲戴上老花镜站在天安门城楼,望着那支队伍昂首通过,脑海中浮现出那句熟悉的话:“亲家公,数学要补。”他暗自咬牙:今天这阵仗,算是给自己那道“补考题”交卷了。

李敏与孔令华后来育有一子一女。李敏久病卧床时,孔令华为她炖了数百次牛肉清汤,连盐都是按克称量。有人说这对夫妻命好,能让毛主席当证婚人;但熟悉他们的人都清楚,支撑这段婚姻的不是荣耀,而是年少时就种下的笃定与质朴。

副炮打得准不准,与情感能不能长期稳定,看似两码事,却都需要长期标定、反复校正——孔从洲与毛主席心里门儿清。那天夜里,亲家二人对坐喝茶,没再讨论六艺,也没再谈婚礼细节。毛主席慢慢站起身,把烟头按灭:“亲家公,别嫌我话多,孩子们过日子,比打仗更细致。”孔从洲起身,郑重点头。灯光映在门廊,影子拉得老长。年轻人笑闹声渐远,历史的车轮却继续前行,没有一个人敢懈怠。