深秋的门诊室里,62岁的退休职工老王攥着体检报告,额角渗出细密的汗珠。'颈动脉斑块'五个字像块巨石压在他心头,'是不是马上要中风?必须吃一辈子药吗?'这样的疑问,我每周都要回答数十次。

去年接诊的50岁中学教师李女士,因'轻度颈动脉粥样硬化'诊断,开启了极端健康管理:每日清水煮菜、停用所有食用油、将盐罐锁进抽屉。三个月后,她因低钠血症引发晕厥住院,血压像过山车般波动。更令人唏嘘的是,复查显示斑块体积仅增加0.8mm³,远未达到需要干预的标准。

72岁的张大爷则陷入'药物漩涡',在某诊所被开具五种心血管药物。两周后出现黑便、持续性头晕,血液检查显示肝功能异常。调整用药方案后,这些症状迅速缓解。'原来不是药越多越好',他感慨道。

临床数据显示,仅15%-20%的颈动脉斑块患者需要药物干预。2023年《中国动脉硬化杂志》研究证实,62.3%的稳定型斑块在三年随访期内未发生形态改变,更未引发脑血管事件。

第五位:稳定型钙化斑块

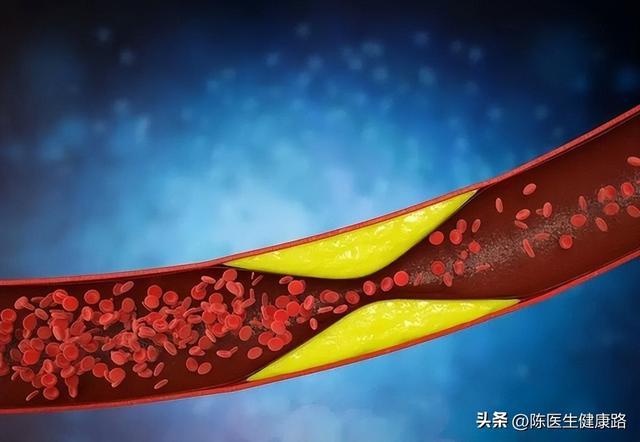

这类被称为'沉默卫士'的斑块,超声下呈现强回声、表面光滑的特征。就像老屋的砖墙,结构致密不易破裂。2024年《中国现代医学杂志》研究显示,此类斑块年破裂率不足0.3%。管理要点:控制血压<140/90mmHg,定期监测血脂。

第四位:无症状单侧小斑块

体检中常见的'意外发现',通常体积<15mm³且未造成血管狭窄。这类斑块如同路面的小石子,对血流影响微乎其微。《中华老年心脑血管病杂志》数据显示,仅3.7%的无症状斑块会在五年内引发卒中。

第三位:青年人应激性斑块

30-45岁群体中23%存在的'假性斑块',多由短期压力、睡眠不足引发。这类斑块具有可逆性,通过调整作息、控制BMI<24,68%的患者在6个月内出现斑块体积缩小。

第二位:无狭窄斑块

超声显示'斑块存在但血流正常'的情况,占体检发现的41%。这类斑块如同河道中的浅滩,只要不造成水流受阻(狭窄率<50%),通常无需特殊处理。但需每年进行血管超声复查。

第一位:健康老年人的岁月斑块

70岁以上无三高、生活方式规律的老人,其斑块多为'岁月印记'。这类斑块如同老树的年轮,记录着生命历程却不影响机能。研究显示,此类人群的斑块相关卒中风险仅为0.8%/年。

1. 动态评估优于静态诊断

建议每6-12个月进行血管超声复查,重点关注斑块体积变化率>20%/年、表面不规则等危险信号。

2. 生活方式干预优先

地中海饮食模式可使斑块进展速度降低41%,每周150分钟中等强度运动能提升血管弹性。戒烟者斑块钙化速度减缓58%。

3. 药物干预精准化

仅当合并糖尿病、既往卒中史、斑块不稳定等高危因素时,才考虑他汀类药物。用药期间需监测肝功能、肌酸激酶等指标。

误区一:斑块=中风前兆

实际风险取决于斑块性质。不稳定斑块(软斑)的年卒中风险为4-6%,而稳定斑块不足0.5%。

误区二:药物越多越安全

多项研究证实,过度用药导致的不良反应风险可抵消30%的预防收益。特别是老年患者,药物相互作用风险增加3倍。

误区三:健康管理=极端节食

营养学建议,每日食用油摄入量应保持在25-30g,钠摄入量<5g。完全禁油可能导致必需脂肪酸缺乏,影响细胞膜功能。

发现斑块→超声分类(稳定/不稳定)→评估危险因素(三高、吸烟等)→计算10年卒中风险→制定个体化方案

* 低危组(风险<5%):生活方式干预

* 中危组(5-10%):考虑他汀+阿司匹林

* 高危组(>10%):强化药物治疗+血管介入评估

医学的本质是平衡艺术。面对颈动脉斑块,我们既要重视其潜在风险,更要避免陷入过度治疗的漩涡。记住:稳定的斑块是岁月的勋章,科学的应对是健康的基石。

声明:本文数据来源于权威医学期刊,案例结合临床经验创作。具体诊疗方案需经专业医生评估,切勿自行用药。

参考文献:

1. 王建国.颈动脉粥样硬化斑块与脑卒中风险的相关性研究[J].中国动脉硬化杂志,2023

2. 刘晓红.无症状颈动脉斑块患者的药物干预必要性分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2022

3. 张伟.体检中发现颈动脉斑块的评估与随访策略[J].中国现代医学杂志,2024