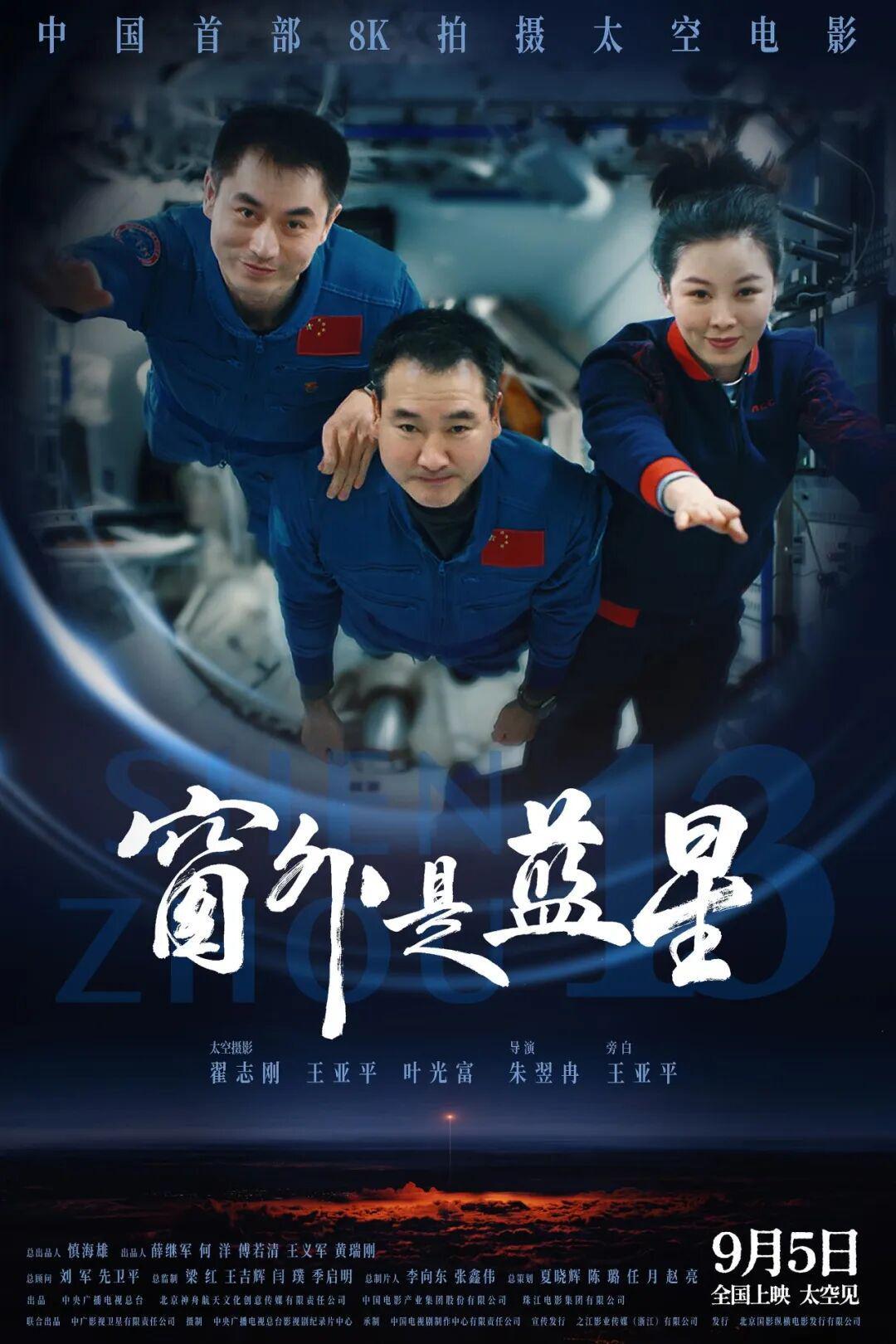

由中央广播电视总台首次领衔出品,朱翌冉执导的中国首部由航天员在太空实拍的纪录电影《窗外是蓝星》,自9月5日上映以来,不仅票房突破3500万元,更在观众中引发了广泛热议。日前,中央戏剧学院电影电视系教授陶涛对朱翌冉进行了专访,深入探讨了这部影片背后的创作理念与艺术追求。

在学界看来,《窗外是蓝星》不仅是一部影像作品,更是一次新质生产力介入纪录片生产的实践。当被问及这部作品最核心的创作驱动力时,朱翌冉表示:“创作的根源是创新,无论是视角、技术还是制作模式与形态,我们都力求突破。例如,尝试用女性个体视角去完成宏大叙事的整体表达;以太空为真实拍摄场景,让航天员承担摄影工作,展开自反式拍摄,将宇宙纳入纪录电影的创作版图。”

对于与航天员的沟通与协作,朱翌冉透露:“由于无法在现场直接把控镜头语言,我在神舟十三号乘组出发前与他们进行了短暂沟通,确立了电影内容调性的基本共识。然后,通过邮件方式上传任务清单到中国空间站,航天员根据清单进行拍摄。最重要的邮件大概有三四封,提供了不断更新的具体任务列表和参考画面。”

在筹备《窗外是蓝星》时,朱翌冉确实研究过国际空间站的拍摄经验,但他认为中国空间站的影像气质与国际空间站存在明显差异。“中国的影像更强调日常性、文化性与生活气息,而不仅仅是科学实验或精英化知识的传播。这种‘太空中的人本日常’,我称之为‘中国式太空美学’。”朱翌冉解释道。

影片中,航天员的日常生活以太空Vlog的形式呈现,让观众与其共处一个具身化的感知场域。当被问及这部纪录片与《流浪地球》这类科幻作品是否共同在形成一种矩阵式“中国太空影像美学”的表达时,朱翌冉表示:“《流浪地球》提出的是‘极端环境下中国人如何应对’的哲学命题,而《窗外是蓝星》更在意的是在一个充满冒险的环境里,中国人究竟是如何过日子。两者内在都强调了文化与家园的不可替代性。”

航天员王亚平与女儿“摘星星”的约定为影片注入了强烈的情感力量。朱翌冉透露,这条情感线在前期就已经设定好,目的是让影片带有温度和情感。“三位航天员都确定了各自的情感表达线索,之所以突出王亚平,是因为她的女性身份和个人经历使得情感故事更加细腻,更适合被呈现与共情。”

在影像美学层面,朱翌冉特别选用了在不同时段展现一些极具象征性的世界地标。他个人更喜欢地球夜空亮起的那一刻,“用长焦镜头望下去,可以捕捉到人类文明的痕迹,金色的灯火像是一种来自地表的集体呐喊。那一刻,影像所传递的不仅是视觉奇观,更是一种深远、悠长、明亮的文明回声。”

在《窗外是蓝星》中,既有航天员出舱的第一视角,也有空间站内部的固定机位。当被问及如何在极端环境下构建这种“观看结构”时,朱翌冉表示:“舱外环境过于严苛,无法临时布置专业摄影装置,所以我们只能依靠航天员飞行服上的主观镜头,结合他们的实时语音对话来营造‘在场感’。舱内则配备了两台国产8K摄影机,以确保拍摄万无一失。”

对于“航天科技+电影工业”的跨界合作,朱翌冉认为其最大意义在于将“非常态经验”转化为可控的创作资源。“太空拍摄本质上是航天工程,但当它进入电影叙事时,就必须被编织进艺术的生产逻辑。这种跨界协同不仅拓展了纪录电影的可能性,也为未来中国电影工业的发展提供了新的坐标——让太空不仅是科学实验的场所,也是电影生产的新前沿。”

(中央戏剧学院电影电视系2024级博士生甘世文整理)

文/陶 涛

编辑/王浩嘉

责编/杜思梦

CONTACT US

转载授权 | 3117342843(微信)

投稿邮箱 | zgdybxmt@qq.com

MORE NEWS

© 中国电影报原创稿件

未经授权,严禁转载

欢迎分享至朋友圈