看电视综编

一场围绕“短剧之都”称号的城市竞争已悄然进入白热化阶段。从政策扶持到产业布局,多地政府正通过差异化策略争夺这一新兴文化产业的制高点。

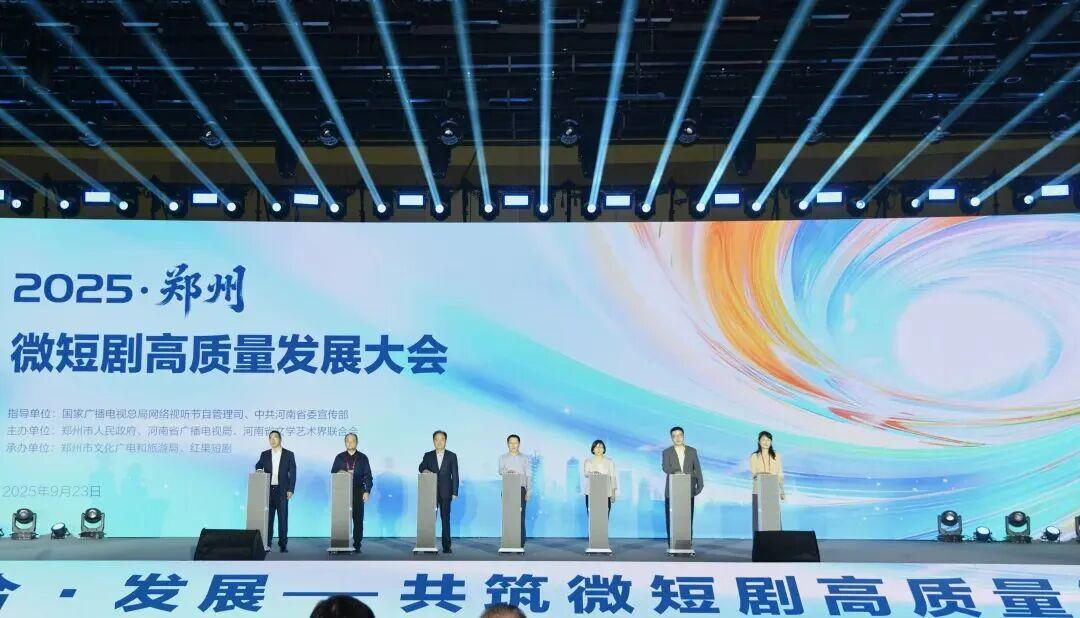

9月23日,2025郑州微短剧高质量发展大会在郑州国际会展中心开幕,成为继深圳、西安之后又一重要产业盛会。今年7月,深圳实施修订后的《深圳市促进微短剧产业高质量发展的若干措施》;4月,西安西咸新区举办微短剧资源推介暨产业招商会,推出全省首支微短剧专项基金。政策“大礼包”密集出台,标志着微短剧已从内容创新领域跃升为城市经济转型的关键赛道。

短剧基地狂飙:千亿市场的经济逻辑

这场竞争并非简单的政策跟风。中国网络视听协会《2024微短剧行业生态洞察报告》显示,2024年我国微短剧用户规模达5.76亿,市场规模预计超500亿元,2027年将突破千亿元。相比传统影视产业,微短剧以“短平快”特性重构产业逻辑:低投入、高回报的商业模式,叠加多链接的产业特征,使其成为城市经济结构转型的“轻骑兵”。

以河南为例,全省微短剧企业近1200家,形成从创作(郑州天桥、三笙万物等机构)到制作(空港聚美、大志影视等基地)再到发行(心动短剧等平台)的全产业链条,从业人员超5万人。这种“短周期、高弹性”的产业模式,正为二三线城市提供新的经济增长极。

差异化布局:城市竞逐的三大策略

1. 文化赋能:地方特色的内容转化

西安构建“15分钟全产业链生态圈”,整合西影风雷年代影视基地、秦汉影视城等资源,形成从剧本创作到流量投放的一站式服务。湖北通过“3+5”个工作日审看机制,对体现荆楚文化的剧本给予最高30%的扶持资金上浮。这种策略将地方文化资源转化为产业竞争力,实现“一部短剧带火一座城”的传播效应。

2. 产业链切入:细分赛道的精准突破

南宁聚焦“出海”市场,利用东盟区位优势,通过山海星辰的Stardust TV平台在东南亚积累超千万用户;天津探索“短剧+文旅+老字号”模式,以《哏都风云之刚好遇见你2》实现城市品牌与商业价值的双赢。深圳则依托科技基因,建立“全周期协拍”机制,推动AI技术与微短剧出海融合。

3. 政策创新:长效生态的培育机制

上海设立专项经费支持精品内容与高新技术应用,对国家级奖项项目最高资助300万元;福建投入3000万元专项资金,三年内扶持100部闽派精品,并吸引台湾业者参与创作。这些政策超越短期补贴,转向知识产权保护、创新容错机制等长期生态建设。

风险与机遇:破局同质化的三大路径

在产业热潮中,如何避免“千城一面”成为关键。城市管理者需完成“三个精准画像”:

1. 文化基因画像

历史名城可聚焦“微短剧+文博”赛道,如通过数字技术还原文物故事;制造业城市可探索“微短剧+工业品展示”,以剧情化方式传递产品价值。

2. 产业基础画像

深圳依托科技优势发展AI协拍系统,西安利用影视基地集群提升制作效率,南宁通过东盟渠道拓展海外市场。明确产业链优势环节,避免资源分散。

3. 目标市场画像

边境城市可发力“微短剧+国际传播”,讲述跨境文化交流故事;一线城市则侧重精品内容与技术创新,如上海支持的8K超高清短剧项目。

未来展望:从政策刺激到生态培育

随着创新容错机制完善与知识产权保护加强,微短剧正与文旅、教育、电商等产业深度融合。郑州通过短剧拍摄带动酒店、餐饮消费,西安以影视基地吸引游客“打卡”,深圳推动AI生成短剧技术出口。这种“短剧+”模式不仅创造直接经济效益,更重塑着城市的文化传播方式与人口结构。

从“野蛮生长”到“精耕细作”,微短剧产业需在政策扶持与市场规律间找到平衡点。唯有结合自身优势、精准定位产业环节、提供可持续保障的城市,才能在这场竞逐中脱颖而出,真正将短剧打造为城市文化经济的新引擎。

综合来源:

河南全媒体网:刚结束的郑州微短剧大会,藏着行业最实在的 “钱景” 信号

中国新闻周刊:爆款短剧的风,吹到了南宁?

西安日报社数字报刊:打造西部微短剧产业新高地

深圳特区报:微短剧“圳”迎机遇 深圳修订促进微短剧产业高质量发展措施

编辑:芷潇