在疫情之前,我对中国的发展水平有着基本的认知:从全国范围来看,中国无疑仍属于发展中国家。然而,若以区域划分,长三角与珠三角地区实际上已达到了发达国家的标准,其中上海更是与发达国家的大城市不相上下。

疫情之后,我对这一认知进行了更新:上海在经济体量、基础设施以及居民收入等方面,确实已跻身发达国家大城市之列,甚至在某些方面处于领先地位。但在社会运行的诸多细节上,上海仍是一座身处发展中国家的城市,对此我们不应抱有不切实际的高期望。

近日,上海学生校园午餐的话题引发了广泛关注,这无疑为我的判断提供了新的例证。

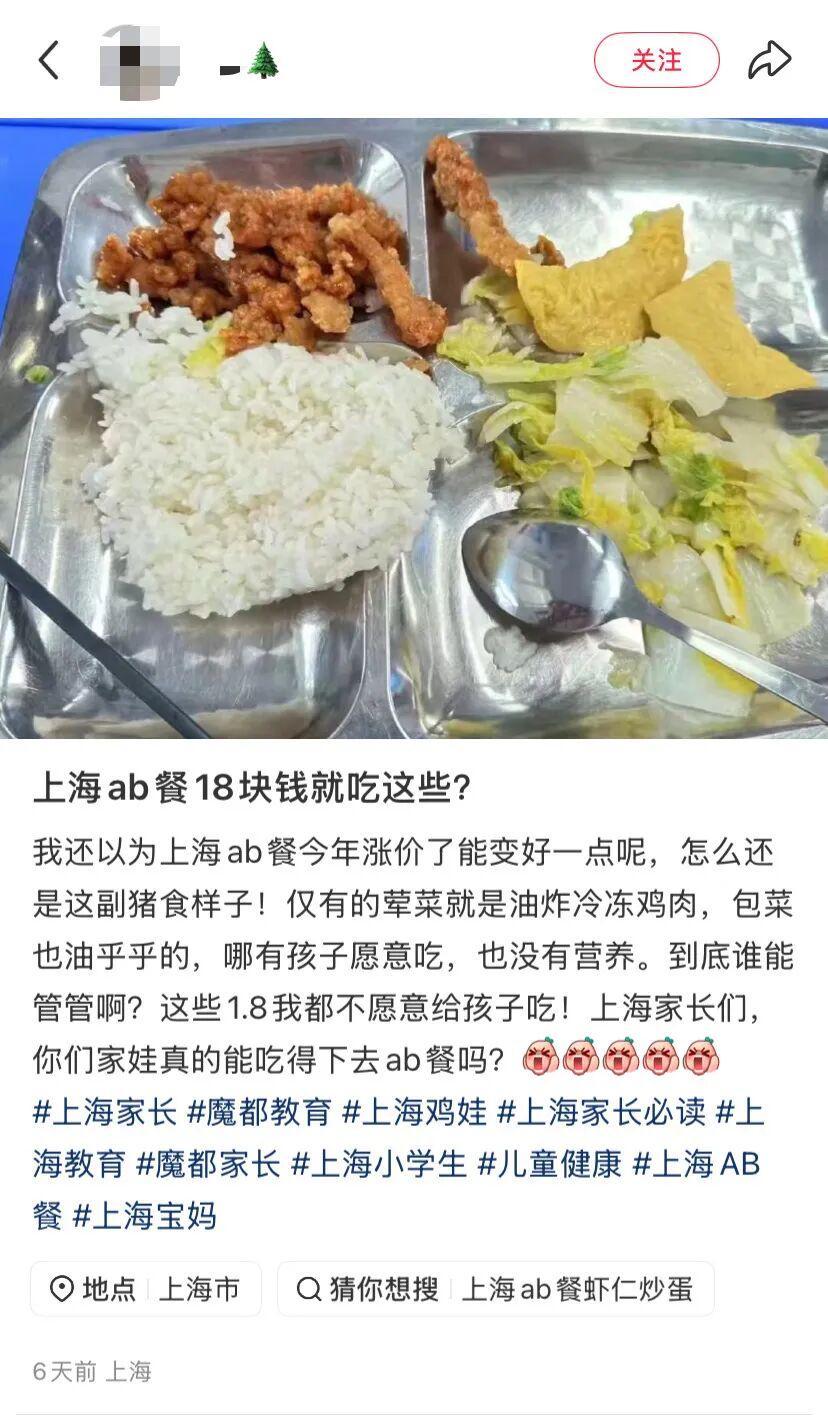

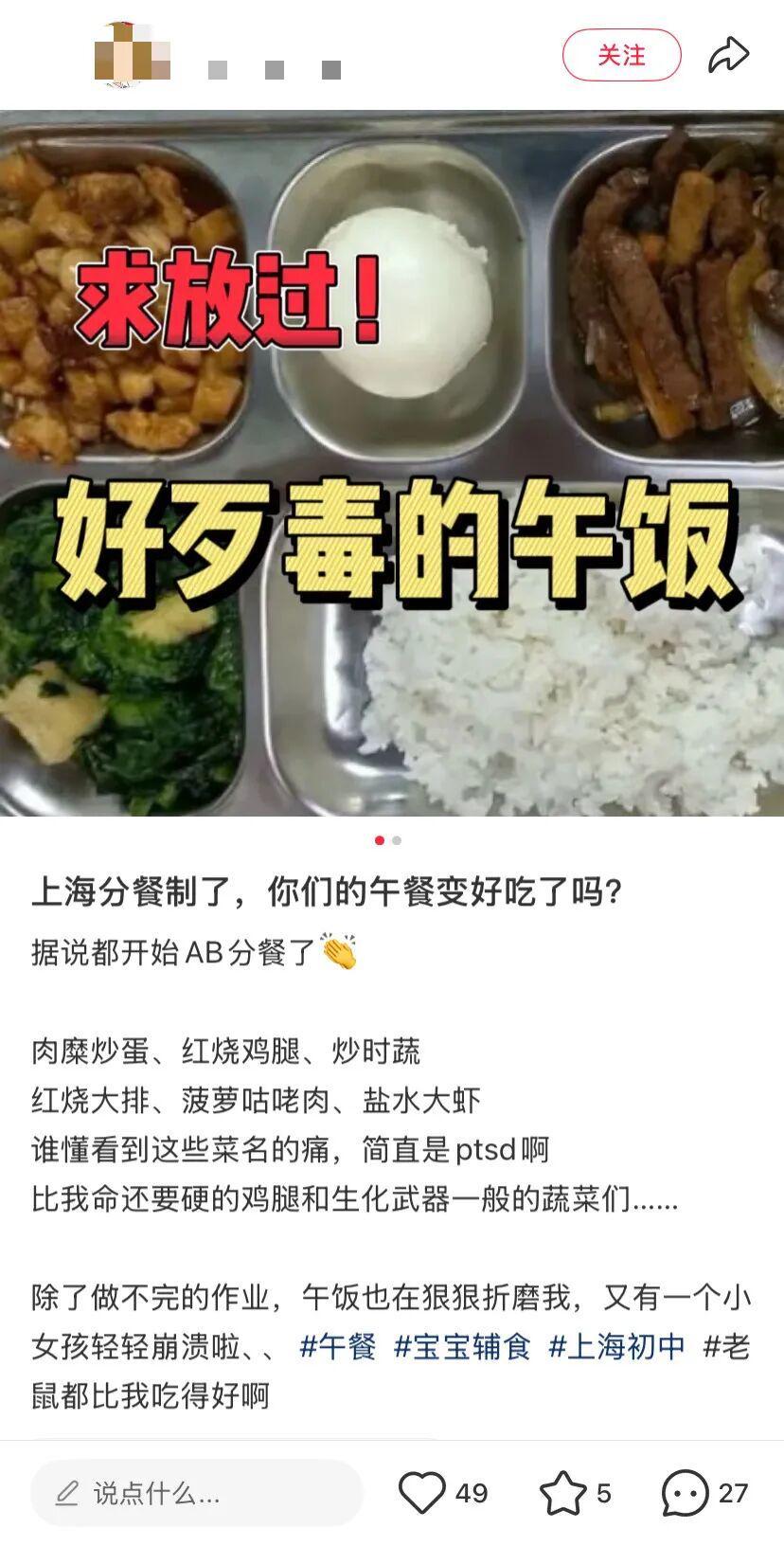

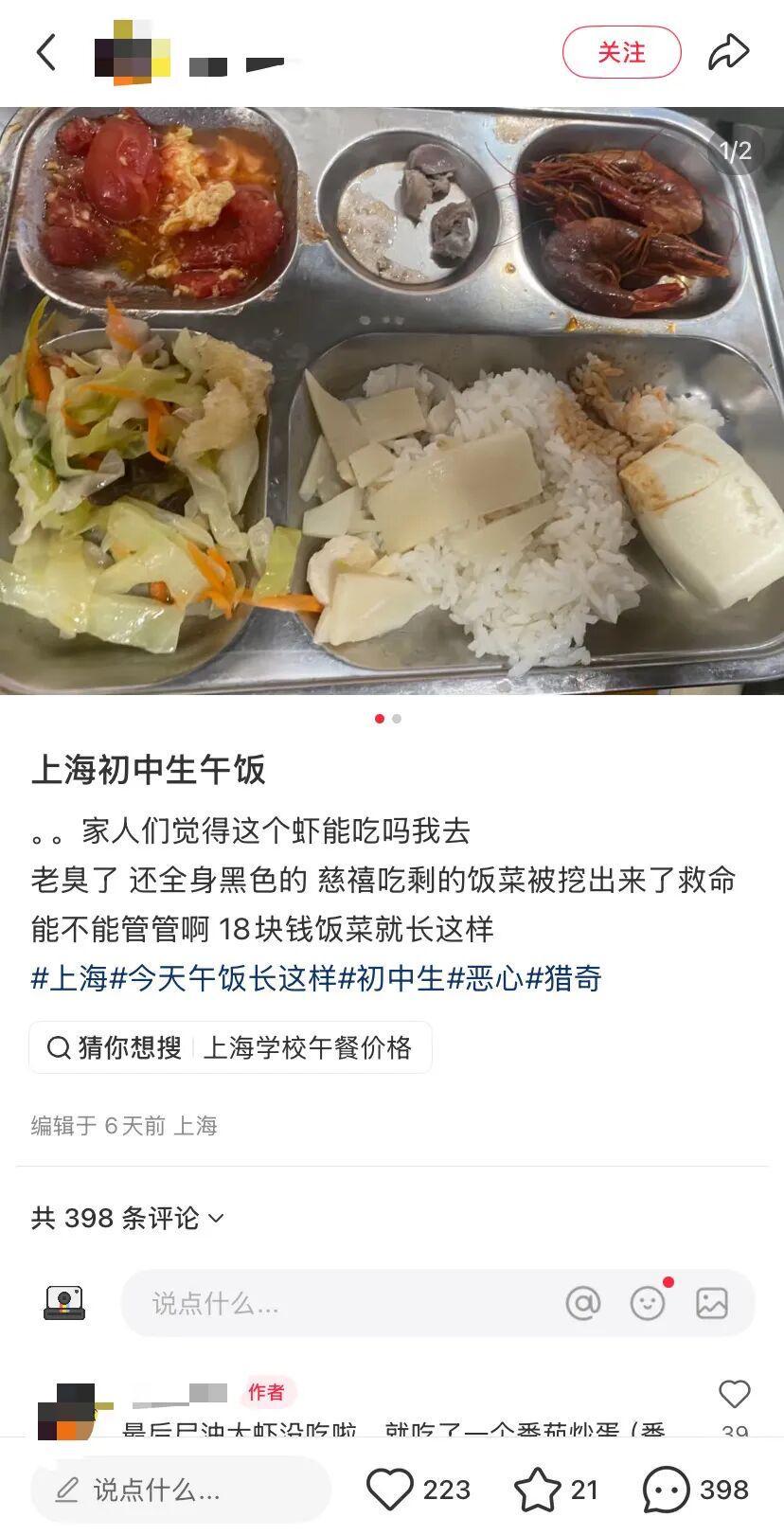

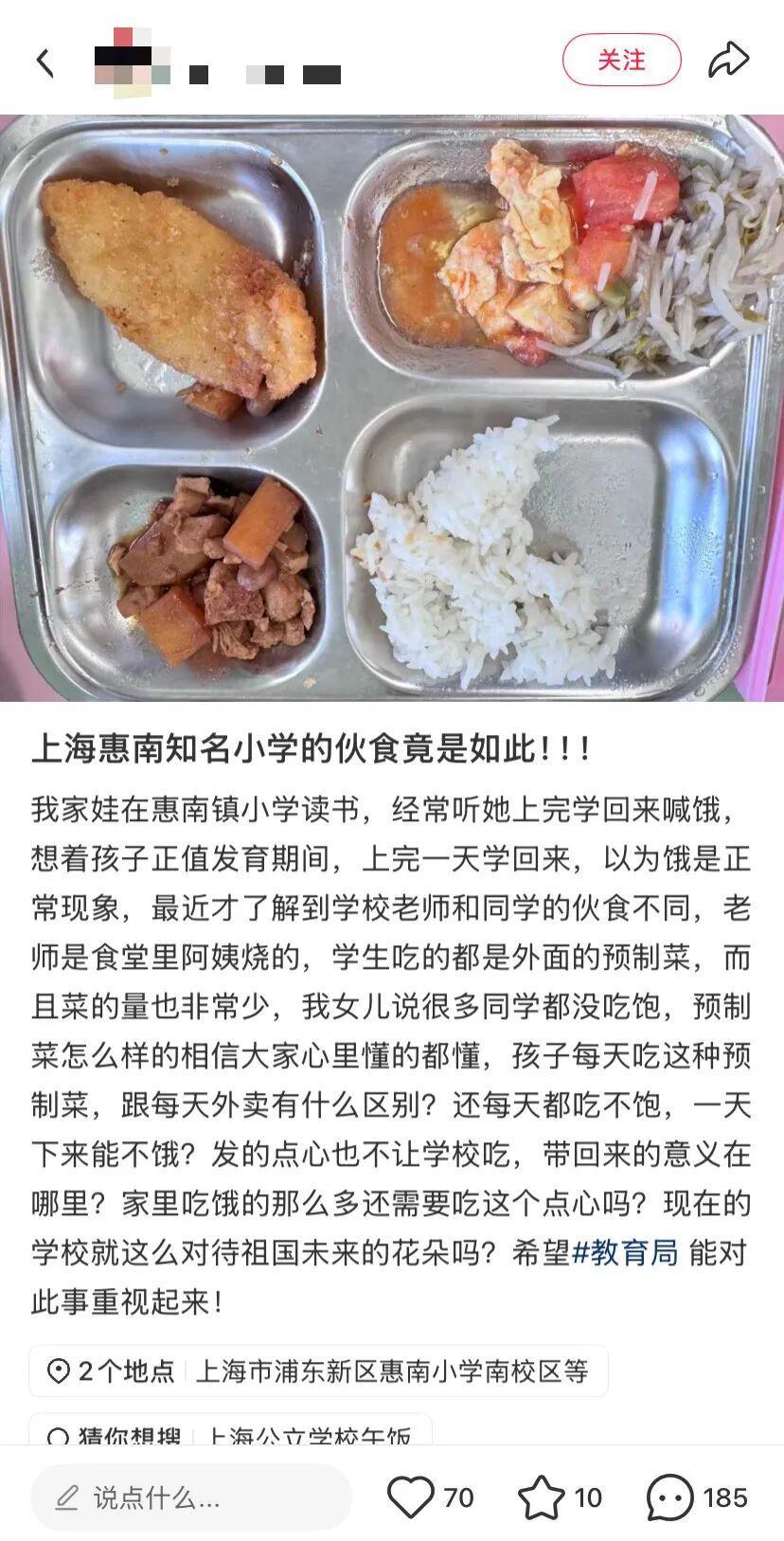

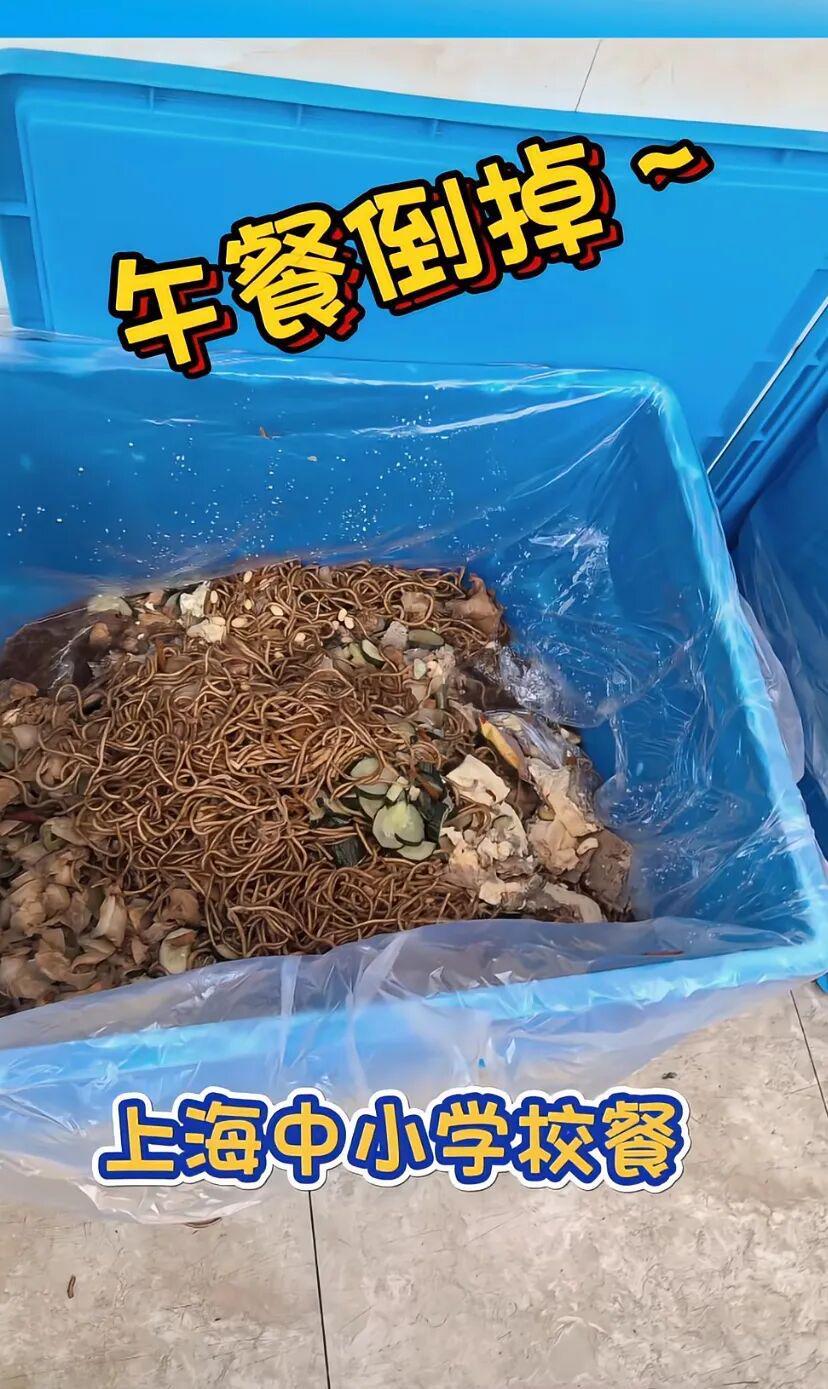

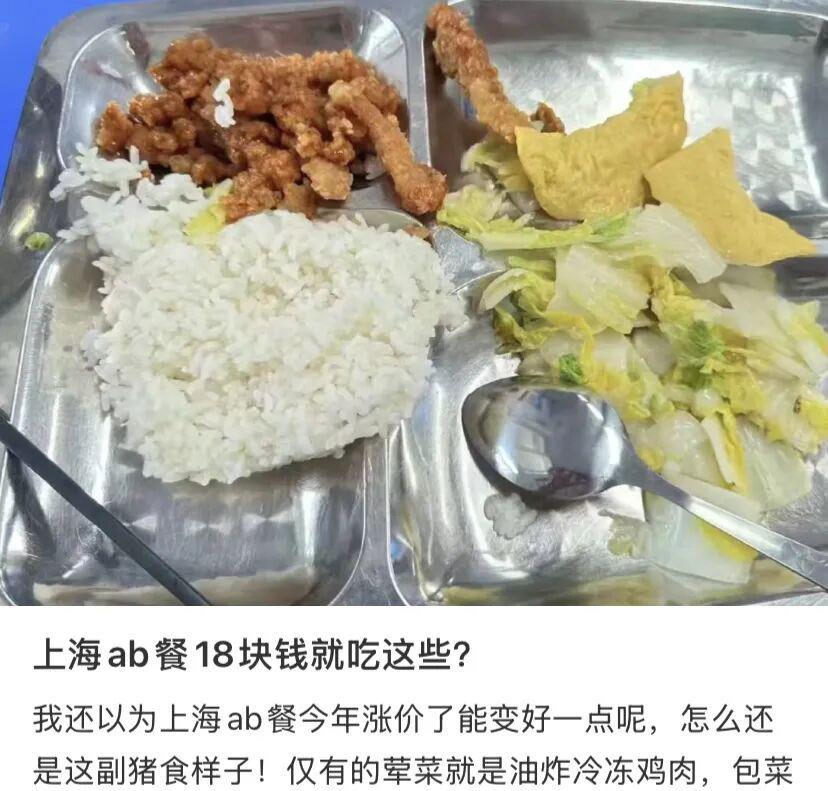

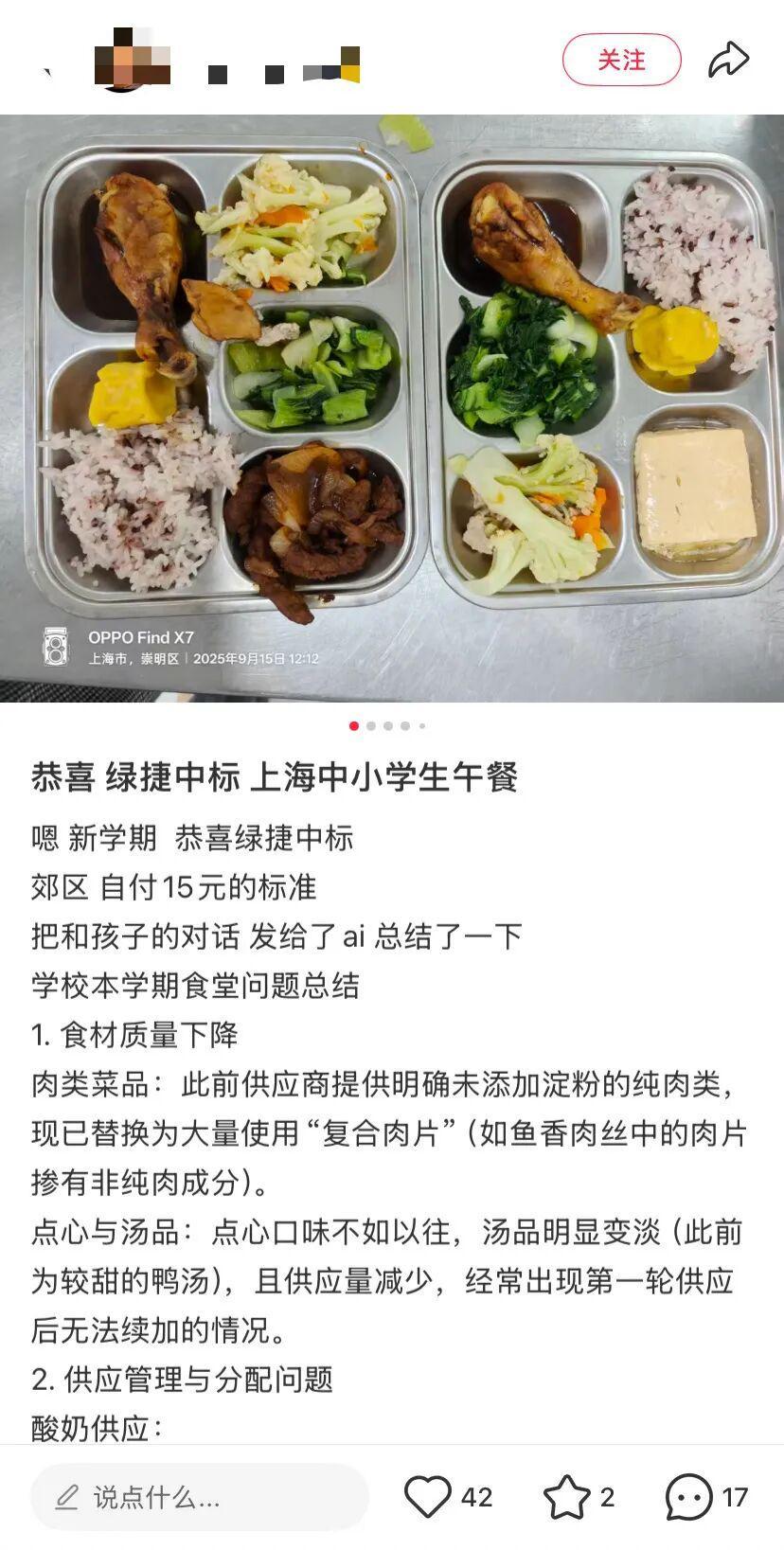

以上这些图片,是今年秋季开学后上海家长所拍摄的学校午餐真实记录,且这些反馈均出现在近几日预制菜话题发酵之前。

从我作为广州人的视角来看,这些午餐给我的总体印象可以用三个字来概括:不太行。

要说它们好吧,那显然算不上,我们不能昧着良心说话;但要说它们完全不行吧,也不至于,毕竟荤素主食的搭配以及基本卫生看起来还是有保障的。

问题主要出在餐量、口味以及营养等几个方面。

首先是餐食量不足的问题。

学生并非标准体型的机器人,同一个班级的学生,体重相差一倍都是有可能的。因此,餐食供应的最佳方式应该是按需打菜。对于饭量小的同学,打菜时勺子可以多抖一下;对于饭量大的同学,则可以让勺子挖深一点。这样既能保证学生吃饱,又能避免浪费。

然而,上海的做法却是让学生提前一周选择AB两种套餐,然后按照统一标准定量配送餐食。无论是体重80斤的学生还是50斤的学生,都得到相同分量的餐食。这显然是不科学的。如果非要这么定量的话,那么理应按照就高不就低的原则,多给一些餐食量,允许饭量小的同学浪费一点。

从家长晒出的图片来看,小学高年级的学生就有可能吃不饱,初中生就更加够呛了。

其次是口味不佳的问题。

对于会做菜的人来说,虽然隔着手机屏幕尝不出咸淡,但也能根据菜的状态来大致判断口味。以我的眼光来看,这些菜做得相当凑合。原本就是食堂大锅菜的水平,再加上校外配送和较长时间保温的问题,菜的口感可想而知是烂糊居多的,甚至比食堂还差一个级别。

你说能吃吗?当然是能吃的。但问题是这是上海,这是2025年的上海,孩子们日常吃的什么水平你也要考虑一下的。有对比就会有伤害,孩子不爱吃就是意料之中的事情了。

再有就是营养不够优质的问题。

客观来说,上述校园午餐可以看得出来是经过了营养师设计的,其中多少克蛋白质、多少碳水、多少蔬菜,搭配还是有章法的。真要送去检测评估,数据上是能过关的。

但是!主要营养素含量能过关,并不代表这顿饭的营养就算好的。

同样是提供50克肉食,是一个鸡小腿、几块牛腩肉、一块深海鱼还是一块奶酪,其蛋白质之间本身就有区别,蛋白质之外的微量营养物质更是差别巨大。

可以明显看出来,这些学生餐基本都是采用最便宜的那一档肉食来满足蛋白质供应量的要求。蔬菜也是同理,大量用最便宜的卷心菜、大白菜来凑数。

这份午餐的食材成本不超过4元

作为集体供餐来说,18元其实是可以吃得比这个好得多的。你也别跟我扯沪币不经花,对于大型供餐企业来说,在上海的食材采购成本并不会比其他城市更高的,部分食材甚至会因为集散中心的原因成本更低。

这就是赚得太多,下手太狠了……

其实,学校是最适合做食堂,也最应该做食堂的。上海的学校也完全有经济实力建立自己的食堂给学生供餐。

为什么不呢?这背后有两个深层原因,出于账号安全考虑,我只点到为止。

一是教育主管部门有动力把校餐招标采购的权力集中收上去。

二是学校也有动力把运营食堂的责任风险推出去。公立学校开食堂不允许盈利,对学校来说根本就是高风险零收益的事情。

至于学生吃得怎么样,开不开心,营不营养,其实没几个决策者真正关心的。

这些才是发展中国家水平的真实写照。