1957年,对中国知识分子而言是风云突变的一年。教育家黄炎培家中七人被划为右派,全家陷入巨大的震惊与痛苦之中。当时已79岁的黄炎培,对家中遭遇的变故浑然不知。

妻子姚维钧强忍悲痛,叮嘱子女们切勿将此事告知父亲。她深知,黄炎培一生刚正不阿,若知晓子女遭此不公,定会承受不住打击。因此,黄炎培仅知三子黄万里(留美水利专家)和四子黄大能(留英建筑材料专家)被划为右派,其余五个子女及女婿的遭遇,他始终被蒙在鼓里。

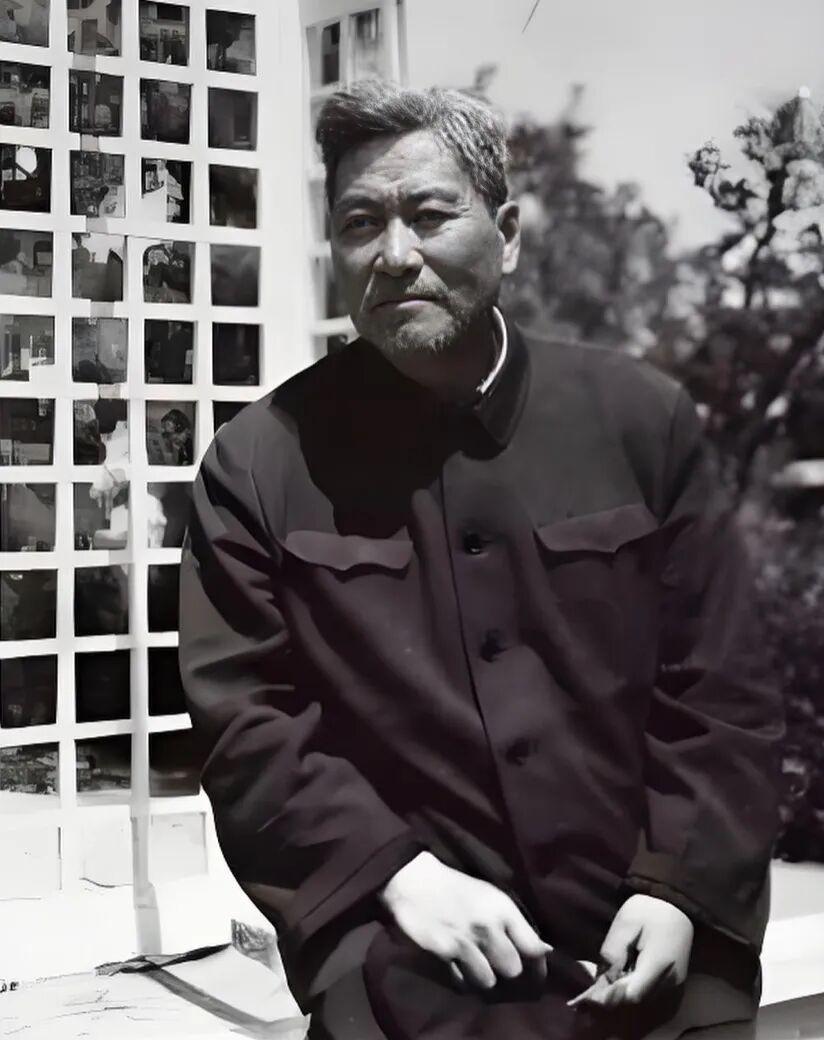

在黄炎培眼中,这两个儿子虽在人情世故上显得“稚嫩”,但在专业领域却是出类拔萃的佼佼者。尤其是三子黄万里,他不仅专业精湛,更以耿直敢言著称,是黄炎培心中的骄傲。

黄万里,美国康乃尔大学硕士、伊利诺伊大学博士,清华教授,水利领域的权威专家。上世纪五十年代,苏联参与设计的三门峡枢纽工程成为国家重点水利工程。该工程旨在实现“人定胜天,黄河变清”的宏伟目标,并计划使年发电量超越1949年前全国一年的总发电量。

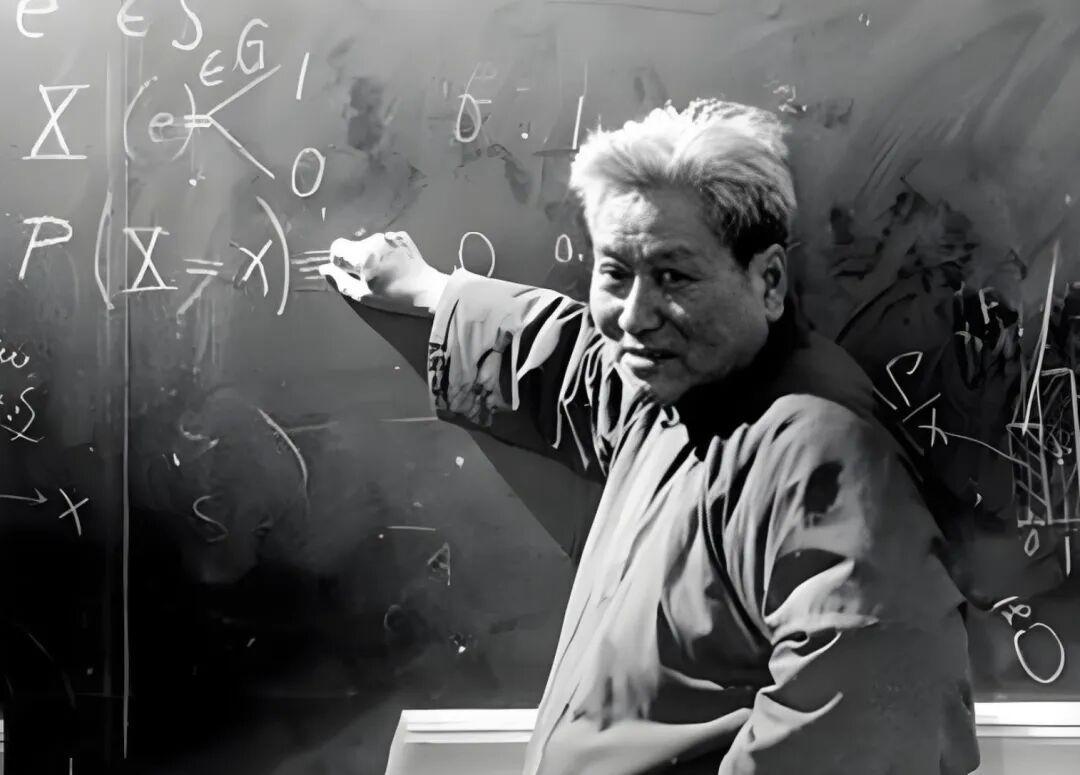

人大审议通过三门峡水利工程议案时,代表们以雷鸣般的掌声表达了一致赞同。然而,黄万里却勇敢地站了出来,多次向人大和相关部门递交书面意见,以常识和专业为依据提出质疑:黄河从青藏高原奔流而下,穿越黄土高原,河水由清变黄,这是自然规律,黄河永远不可能变清。同时,他指出三门峡水利工程难以达到预期的发电量,因为黄河水裹挟的黄土会变成泥沙沉淀在水库里,逐年减少水库容量。

1957年7月,在三门峡水利工程研讨会上,70多名相关专业人员齐聚一堂。十天的论证会上,黄万里公开提出反对意见,与中俄多位专家展开激烈辩论。

然而,1958年,清华大学宣布黄万里被划为右派、反苏的大右派。三门峡水利工程在一片欢腾中轰轰烈烈地展开。当时的中国还是一个落后的农业国,建设材料几乎全部依赖苏联进口。与苏联的易货贸易中,两袋小麦换一袋水泥,一吨猪肉换一吨钢材,三门峡工程可谓是国人勒紧裤腰带、从嘴里省出来的。

1959年,黄万里被下放到密云水库工地劳动改造。妻子丁玉隽探望时,只见黄万里狼吞虎咽地吃掉了她带去的两斤饼干,完全变了一个人。

当苏联变成苏修后,一些专家才开始反思三门峡工程的设计问题。他们承认,全苏境内没有一条像黄河这样带着泥沙的河流,缺乏相关经验。三门峡水库建成后,致命缺陷暴露无遗。由于水库淤泥严重,原定15万千瓦一台的发电机组不得不拆掉改装为5万千瓦的小机组,原设计的发电容量也从110万千瓦减至25万千瓦。

更令人担忧的是次生灾害。三门峡水库建设前,陕西的渭河是“平地”河,后来却变成了“地上”河,高悬在陕西渭河流域。水库建成使用一年半,就淤积泥沙15亿吨,远远超出预计。“潼关高程”抬高了4.4米,在渭河河口形成拦门沙,导致渭河下游两岸农田受到淹没和浸没,土地严重盐碱化。

后来,清华大学决定给黄万里摘掉右派帽子,但要求他写一个检查。黄万里非但不写,还提出一串反问:“我写了检查,黄河就能变清吗?三门峡水利工程并没有什么高深的学问,为什么这么多知识分子都不说真话?”

不肯低头的黄万里,既堵死了上面下台阶的路,也堵死了自己摘掉帽子的路。1966年之后,他的处境更加糟糕,被下放到江西劳动改造,白天干活,晚上睡在仓库。不久,他因偷偷看英文专业书被人告发,右派问题升级为美帝特务问题,批斗也随之升级。折磨人的批斗让黄万里精神恍惚,他甚至给女儿写信,让她帮忙回忆自己当特务的可疑情节。

1980年,黄万里终于摘掉了右派帽子,与中国“力学之父”钱伟长成为清华大学最晚摘帽的两个右派。

在清华,黄万里博士论文答辩时曾是抢手的评委。他一丝不苟,丁是丁,卯是卯,绝不“放水”。结果,大家虽然佩服他的学问,却再也不请他当评委了。

黄万里去世前,几位学生去看望他。老人自知来日不多,与学生谈起了长江三峡的事情。说着说着,他突然哭了起来,学生也哭了……

2001年,90岁的黄万里去世。一份唁电这样评价他:“黄万里是20世纪中国水利史上的一道亮光!”

后记:2003年8月24日至10月5日,渭河流域发生了50多年来最为严重的洪灾,造成一千万亩农田受灾,两百万亩绝收,多处决口,五百多万人受灾。然而,这次渭河洪峰仅相当于五年一遇的洪水流量。陕西方面将受灾原因归结为三门峡高水位运用导致潼关水位居高不下,渭河倒灌以至于“小水酿大灾”,可谓得不偿失。