2025年,一桩看似荒诞却直指校园食品安全痛点的新闻引发全网热议——上海绿捷实业发展有限公司(以下简称“绿捷”)在因配送发臭虾仁被立案侦查并发布道歉声明后,竟再度中标上海某学校的餐食供应项目。这一事件不仅让上海家长集体声讨,更将校园配餐行业的深层矛盾推向台前。

9月15日,绿捷公司被曝在配送至上海某学校的餐食中,虾仁存在虫蛀且发臭问题。据官方通报,公司实际控制人张某某在发现原料异常后,非但未立即上报,反而指示员工下架并销毁相关证据,涉嫌瞒报食品安全信息。此事经家长曝光后,迅速引发全国网友声援,#上海校园餐质量差#、#绿捷瞒报食品安全#等话题连续一周占据热搜榜。

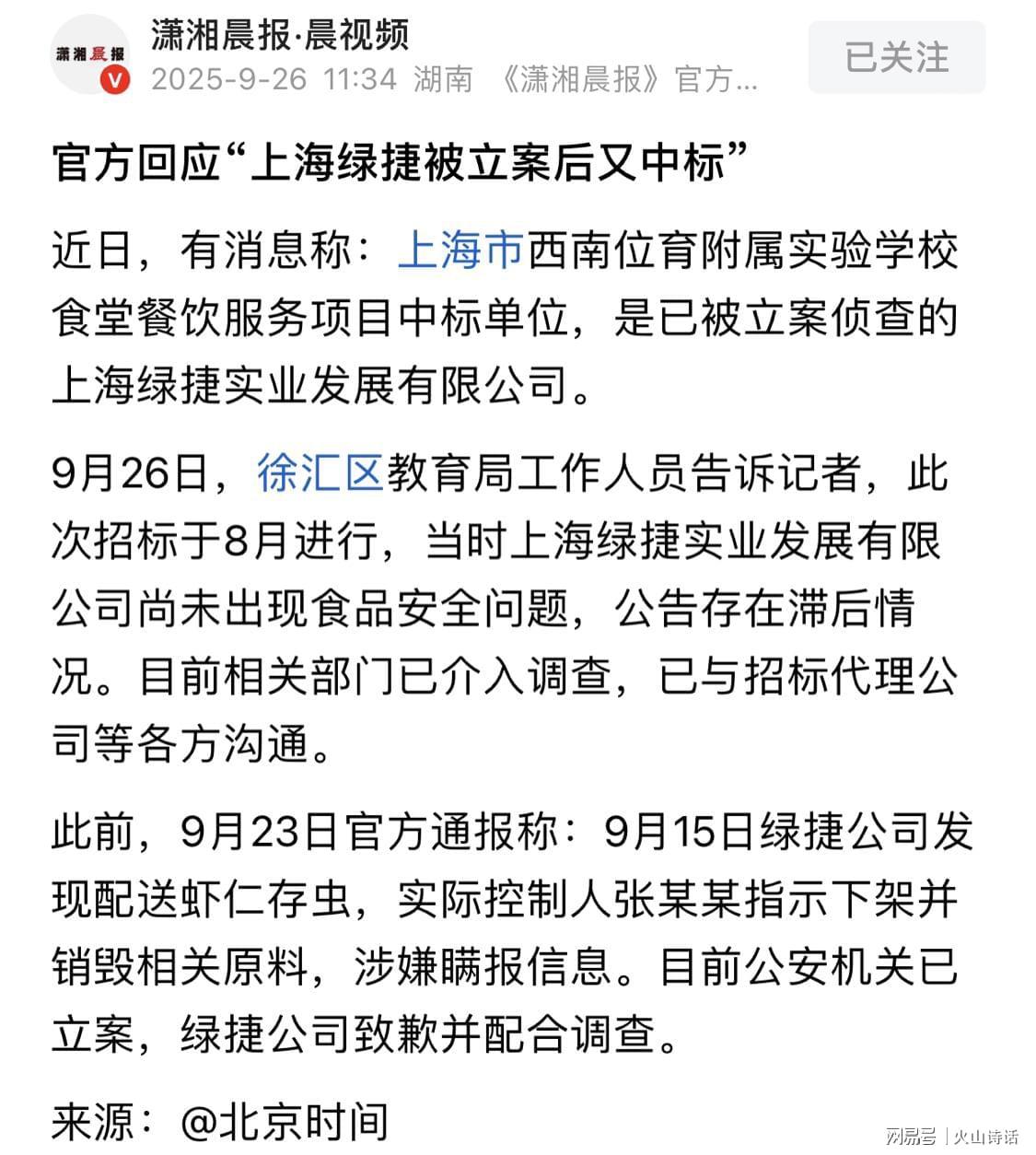

9月23日,公安机关正式对绿捷立案侦查;24日深夜,公司通过社交媒体发布不足50字的道歉声明,称“对管理疏漏深表歉意,将全力配合调查”。然而,仅两天后的9月26日,上海市公共资源交易中心官网显示,绿捷竟中标上海市西南位育附属实验学校的食堂餐饮服务项目。这一“道歉-中标”的戏剧性转折,被网友称为“2025年最荒诞剧情”。

面对质疑,徐汇区教育局工作人员9月26日回应称,此次招标于8月完成,当时绿捷尚未暴露食品安全问题,公告发布存在时间差。目前,相关部门已介入调查,并与招标代理公司、学校等各方沟通。但这一解释未能平息舆论,家长质疑:“难道招标只看资质不看近期风险?发臭虾仁事件后,绿捷的信用体系是否已崩塌?”

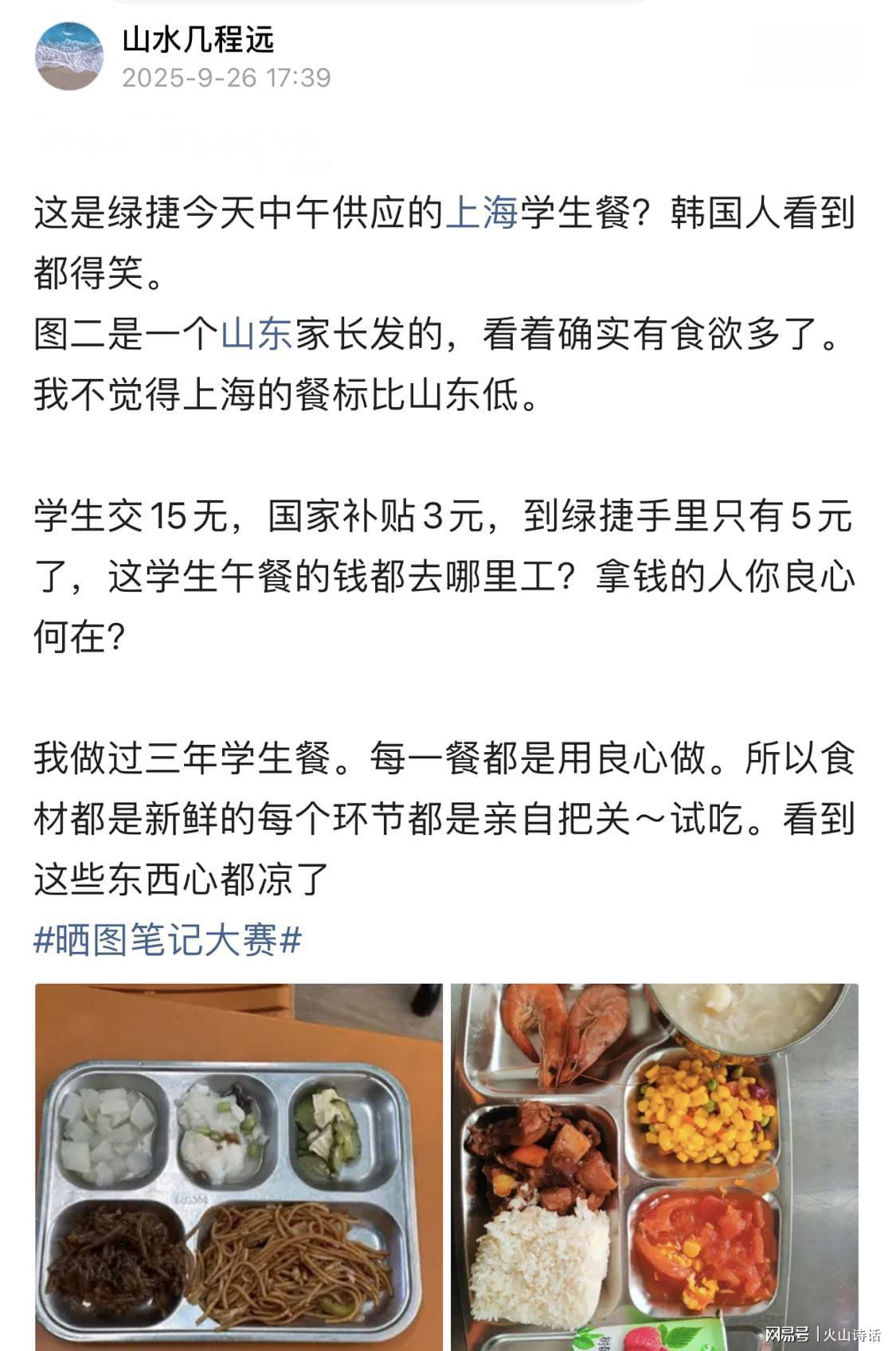

更令人震惊的是,有网友爆料绿捷26日中午供应的学生餐中,虾仁炒蛋再次出现异味,配图显示餐盘内食物色泽暗沉,与正常餐食形成鲜明对比。一位山东家长对比后直言:“我们这里15元餐标的菜看着有食欲多了,上海的补贴和餐费不低,钱到底去了哪里?”

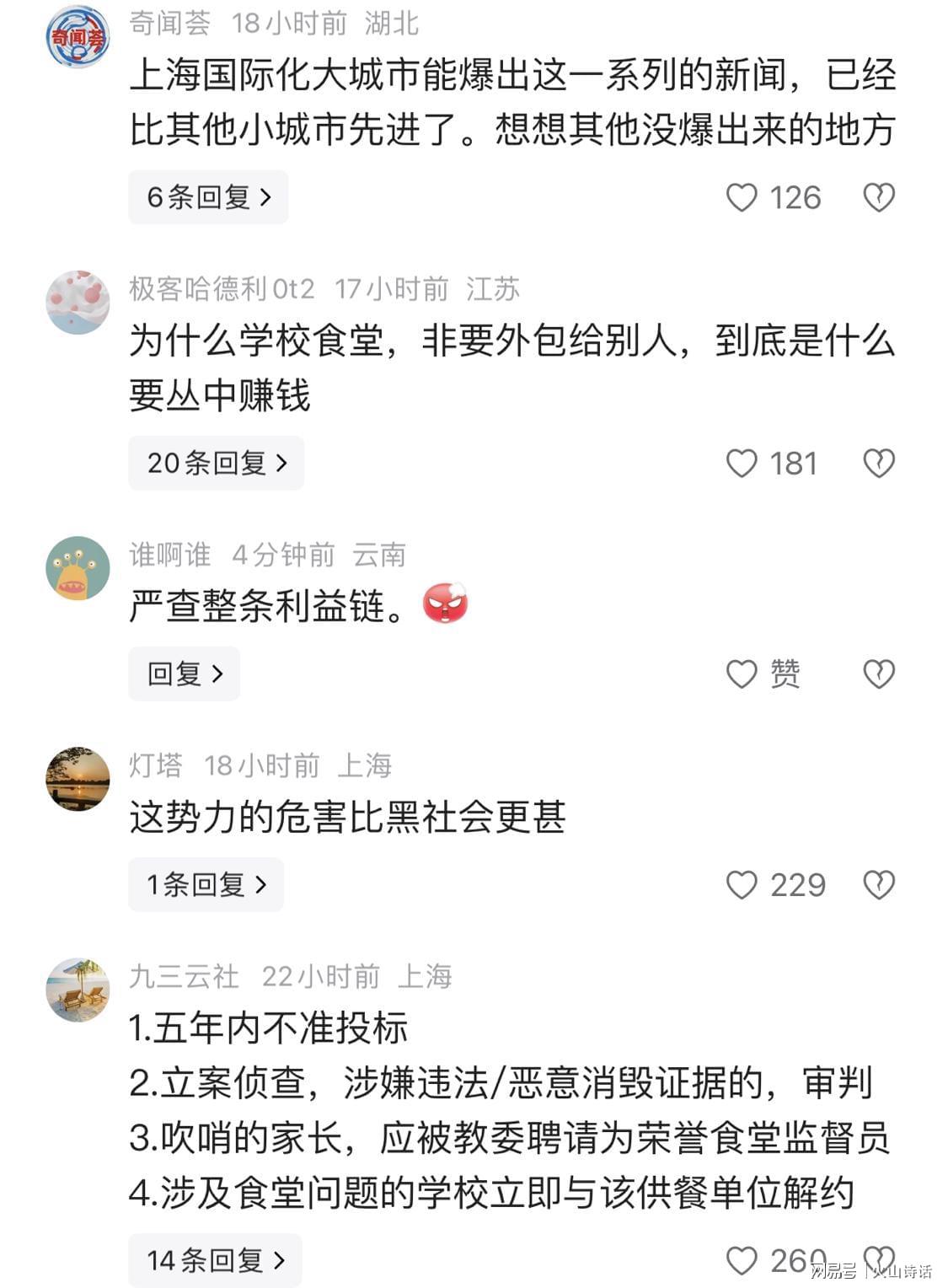

事件发酵后,网友评论呈现两极分化。部分人认为“上海能曝光已属进步,其他城市可能更糟”;但更多声音指向行业系统性问题:“即便绿捷退出,还会有蓝捷、红捷接盘,因为配餐公司的盈利逻辑不变。”一位曾从事学生餐制作三年的从业者透露:“每餐用良心做,食材新鲜、环节把关,但很多公司为了中标前期投入巨大,自然要从餐食里赚回来。”

对此,网友提出四项建议:1. 对涉事企业五年内禁止投标;2. 对涉嫌违法/销毁证据的行为依法审判;3. 聘请吹哨家长为荣誉食堂监督员;4. 涉及问题的学校立即解约。这些建议背后,是对“以盈利为导向”的配餐模式的深度质疑——当企业将中标成本转嫁至餐食质量,学生的健康必然成为牺牲品。

中国教育科学研究院专家指出,绿捷事件暴露出三大问题:其一,招标流程对供应商近期风险的评估机制缺失;其二,企业违法成本过低,道歉与立案未能形成有效震慑;其三,家长监督渠道不畅,信息不对称导致问题长期隐蔽。

“解决校园餐问题,不能仅靠查处一家企业。”专家建议,应建立“黑名单”制度,对涉事企业实施行业禁入;推行“透明厨房”计划,通过直播或定期开放让家长参与监督;同时,提高国家补贴使用效率,确保每一分钱都花在食材质量上。

截至目前,上海市教委已承诺将加强全链条监管,但如何平衡企业盈利与公共利益,仍是待解难题。这场由“发臭虾仁”引发的争议,或许将成为中国校园配餐行业改革的起点。

对于这一事件,您怎么看?欢迎在评论区留下您的观点。