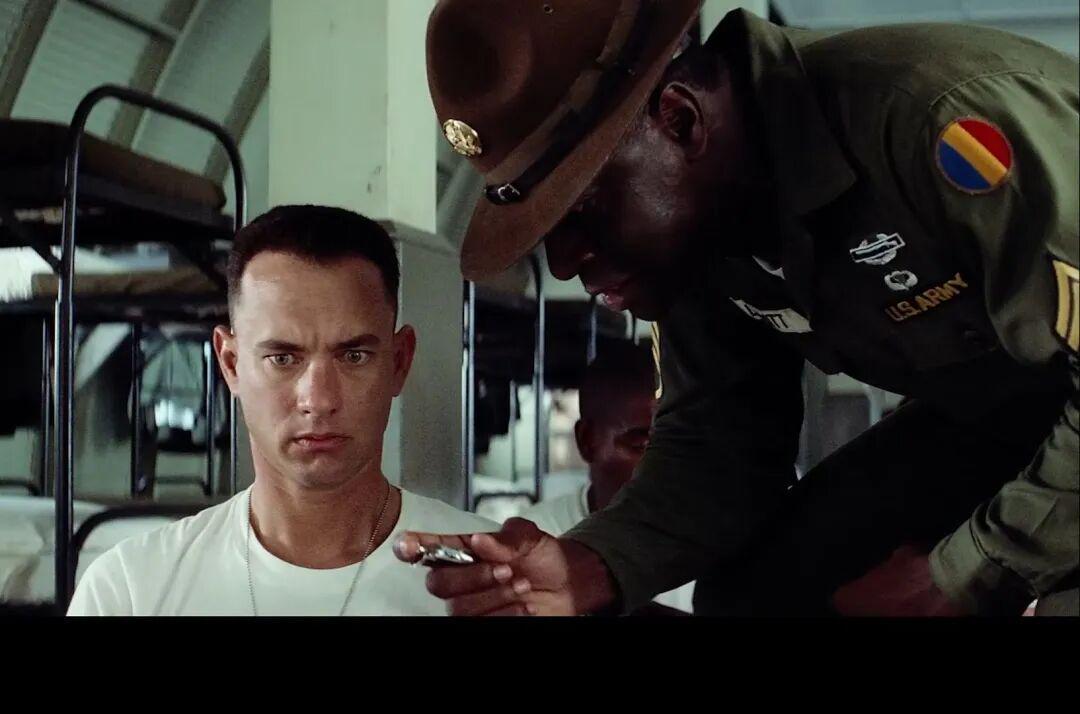

提及美式文化输出,许多人首先想到的是《阿甘正传》这类‘励志’电影。这部影片以‘傻人有傻福’为主线,串联起冷战、越战、中美建交等历史事件,塑造了一个看似单纯质朴却人生开挂的白人形象。影片中那句‘人生就像一盒巧克力’的台词,至今仍是美式鸡汤的经典注脚。但当我们剥离表象,会发现这部电影暗含着美国社会对‘蠢人’的推崇——一个先天残疾、智力低下的角色,仅凭‘诚实’‘能跑’等特质就能成为人生赢家,这种叙事逻辑背后,折射出的是美国教育体系乃至社会结构的深层矛盾。

现实中的美国教育,远比电影更荒诞。在学校里,成绩优异的‘做题家’被贴上‘呆子’标签,而橄榄球运动员和拉拉队队员却备受追捧。这种‘反智’文化并非偶然,而是有着深刻的历史根源。1960年代,时任美国国防部长麦克纳马拉推行的‘10万人计划’,将大量低收入、单亲家庭出身的残障人士强征入伍,美其名曰‘解决社会问题’。这些‘新标男’在越南战场上伤亡率是普通士兵的三倍,战后多数人因残疾、伤痛染上毒瘾,最终被主流社会抛弃。时至今日,美军征兵标准一降再降:试卷难度不超过小学三年级,飞行员招聘要求‘从1数到100’,波音工人只需‘数到16’。这种‘降智’式征兵,直接导致波音飞机频发事故、军营吸毒合法化等乱象。

美国公立基础教育的‘快乐教育’模式,更是这场危机的温床。教师多为社区临时招募,强调‘尊重学生’却忽视知识传授。学生写错作业、课堂捣乱,教师只能夸‘good job’;试卷胡说八道也能得高分,否则便被扣上‘歧视’帽子。这种教育模式下,美国七年级学生不会分数加减,八年级学生写不出完整句子,识字率仅79%。更讽刺的是,英语作为表音文字,词汇量随时间膨胀,每年新增上万词汇,普通美国人穷尽一生也难以掌握。医学、生物等专业领域的新词,更是夹杂拉丁文和创始人姓名,外行人瞬间沦为‘文盲’。这种语言壁垒,成为阶层固化的天然工具——上层阶级通过掌握复杂词汇维持特权,而下层民众则被困在‘信息茧房’中。

英语体系的低效,进一步加剧了社会分裂。1000个汉字足以让中国人自由阅读写作,但1000个英语单词仍属‘文盲’水平。专业领域词汇的混乱命名,如‘儿科’(pediatrics)与‘牙齿’(tooth)毫无关联,‘眼科’(ophthalmology)与‘眼睛’(eyes)形同陌路,导致普通人去医院挂号都困难重重。这种语言设计,本质上是一种‘智力筛选’——只有花费大量时间记忆词汇的人,才能进入精英阶层。因此,美国精英多从事‘报税人’‘法律顾问’等依赖语言壁垒的职业,而底层民众则因语言障碍陷入贫困循环。

‘亚裔细分法’的推行,暴露了美国对‘聪明群体’的恐惧。东亚移民子女凭借九九乘法表等基础知识,在学校作业和考试中轻松超越白人、黑人学生,直接挑战了美国‘反智教育’的合法性。而所谓‘精英素质教育’,不过是少数权贵的游戏——他们通过掌握复杂词汇和八股文式的学术规范,维持阶层优势。但一个国家的强盛,需要的是大规模高素质劳动力,而非少数精英。美国的‘快乐教育’已摧毁基层,许多成年人存在‘语言障碍’‘阅读障碍’,只能说出零散单词,无法表达完整意思。军营里文盲遍地,士兵连枪械原理都搞不清;底层工人做事稀里糊涂,讲话前言不搭后语。他们被统治阶级和媒体忽悠,仇恨其他种族,却从未意识到真正的敌人是资本和制度本身。

21%的美国人是文盲,56%的美国人阅读能力止步于六年级。这种集体性的智力退化,让美国社会陷入恶性循环。正如电影《蠢蛋进化论》所预言:未来的美国政客是网红、色情明星和混混,国家只剩娱乐产业,人民大腹便便、无所事事。当‘知道一加一等于二’就能当国师时,这个国家已无科学家、工程师可言。美式‘快乐教育’的真相,不是培养自由公民,而是制造顺从的文盲——这或许才是美国统治阶级最成功的‘教育成果’。