对于被誉为‘国内海绵城市之父’的北京大学教授俞孔坚,尽管他在学术界享有盛誉,但公众对其理念和作品的争议却从未停歇。即便在他不幸坠机遇难后,这些争议非但没有平息,反而愈演愈烈。这背后,究竟隐藏着怎样的原因呢?

首先,从理念层面来看,俞孔坚的部分观点遭到了网友的强烈反对。例如,他对古典园林的批评就引发了广泛争议。许多人认为,古典园林作为中华文化的瑰宝,其价值和意义不容忽视,而俞孔坚的批评则显得过于片面和极端。

此外,俞孔坚还将生态文明与工业文明对立起来,这种观点也备受质疑。在当今社会,生态文明与工业文明并非水火不容,而是可以相互促进、共同发展的。俞孔坚的这种对立观点,无疑忽视了两者之间的内在联系和互补性。

更令人惊讶的是,俞孔坚甚至否认了防洪堤的价值。防洪堤作为重要的水利工程设施,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。俞孔坚的这一观点,无疑是对防洪堤作用的严重忽视。

除了理念层面的争议外,俞孔坚的作品也备受诟病。以北京的一个小区为例,他所选择的树种带来了诸多问题。这些树种可能不适应当地的气候和土壤条件,导致生长不良或引发其他生态问题。

而在深圳的作品中,俞孔坚的设计更是烂尾了。这个项目在三年后成为了深圳植物的‘修罗场’,生态环境遭受了严重破坏。

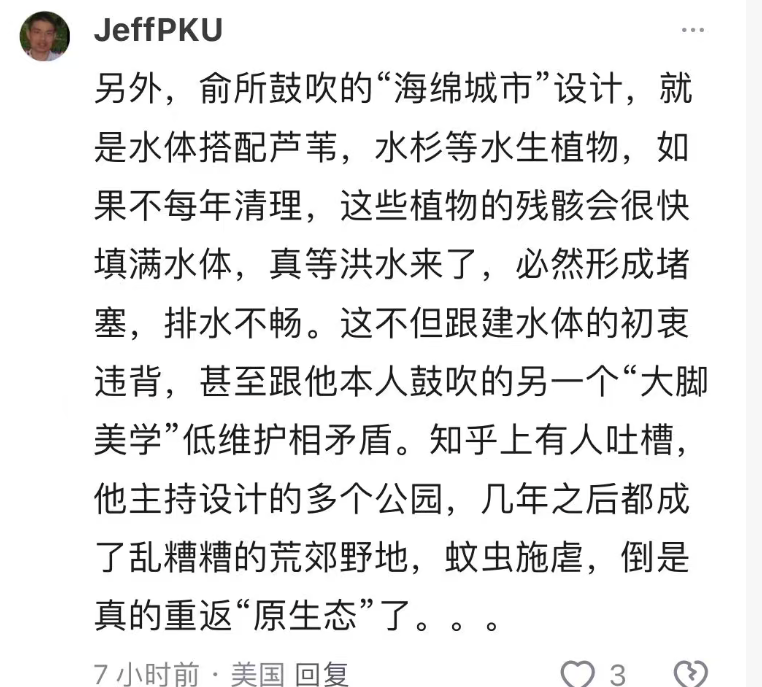

当然,俞孔坚最大的争议还是来自于他提出的‘海绵城市’概念。这一概念旨在通过建设海绵设施来增强城市的防洪排涝能力,然而在实际应用中却暴露出了诸多问题。

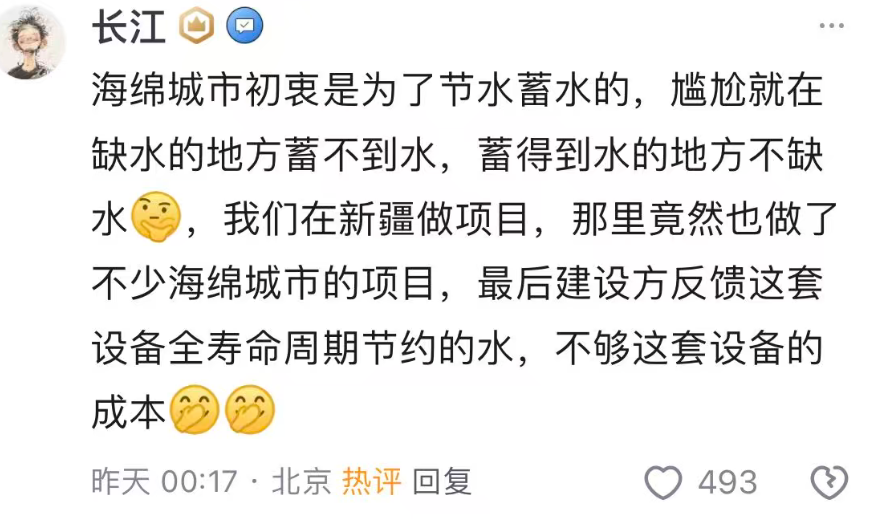

网友们纷纷指出,海绵城市的建设成本高昂,而节约的水资源却远远不足以弥补这些成本。更有网友直言不讳地指出,海绵城市之父背后隐藏着巨大的利益链条。

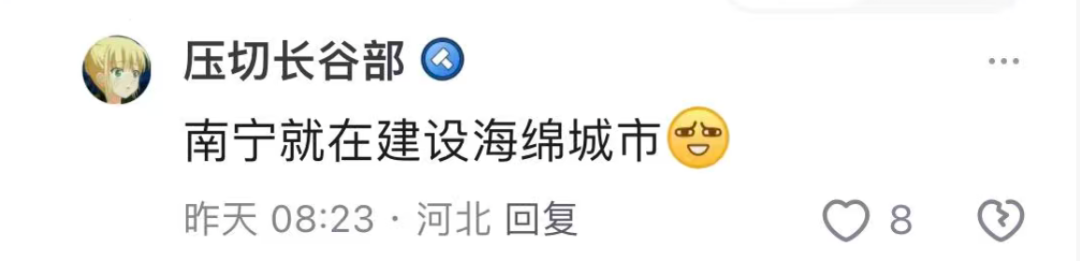

尽管南宁等城市仍在积极建设海绵城市,但越来越多的地方已经开始对这一概念持谨慎态度。网友们纷纷指出,海绵城市建设所带来的严重后果已经不容忽视。

回顾俞孔坚的一生,他的理念和作品都充满了争议性。作为一个学者,严谨和负责任的态度是至关重要的。然而,俞孔坚在提出新概念和设计新作品时,似乎并未充分考虑到科学验证和社会责任。这导致他的理念和设计至今仍然在影响着相当一部分的城市面貌,而其中的问题却迟迟未能得到解决。