在人类对宇宙的认知中,引力与电磁力是最为熟悉的两种基本作用力。引力让苹果从树上落下,维持着地球绕太阳的公转;电磁力则支撑着原子的稳定结构,点亮了千家万户的灯泡,也让我们能够通过手机信号与世界相连。这两种力看似各自独立,却隐藏着宇宙最深刻的奥秘——能否用一套理论将它们统一?这一难题不仅困扰了爱因斯坦半辈子,至今仍是现代科学界亟待攻克的“圣杯”。

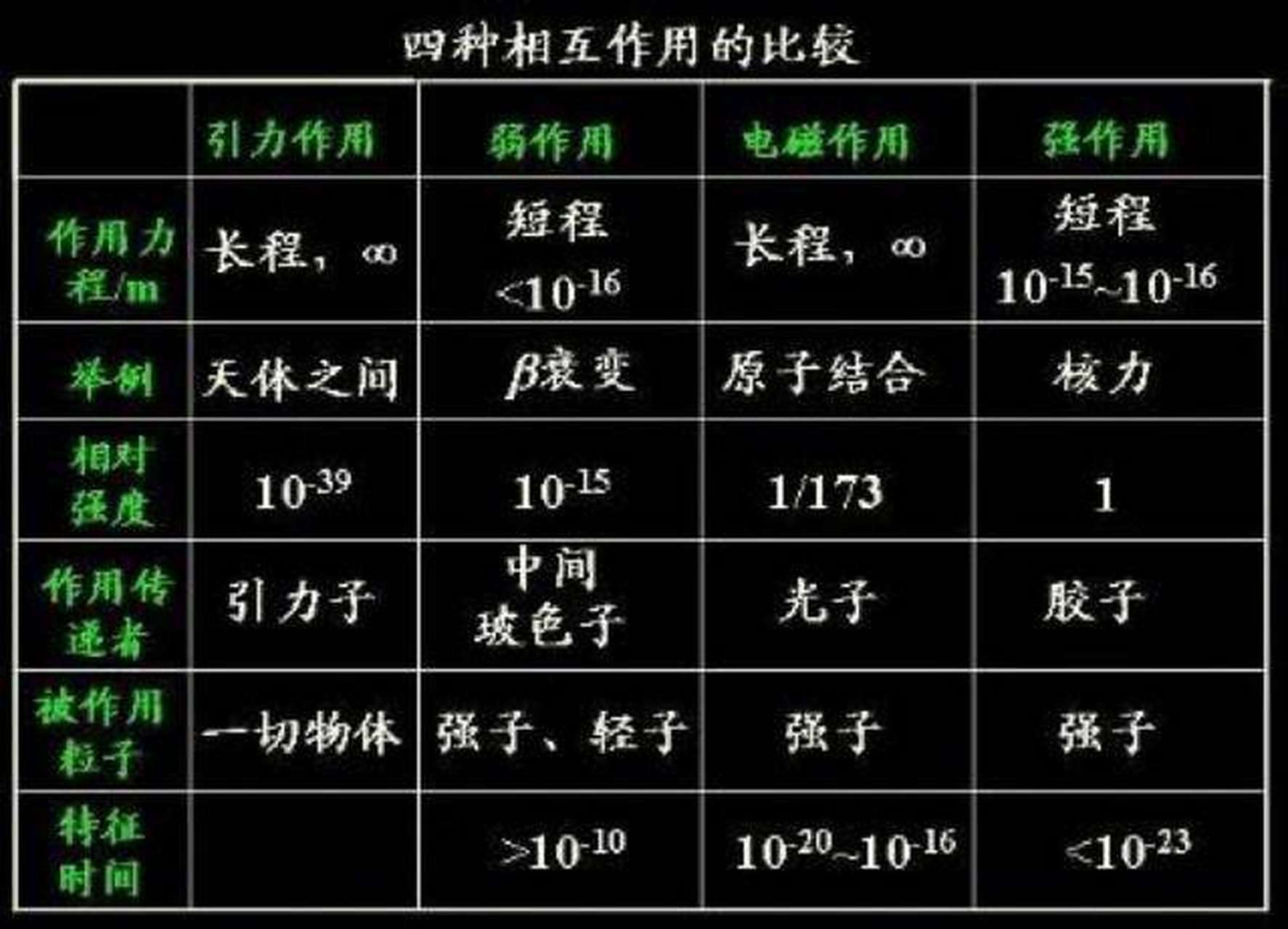

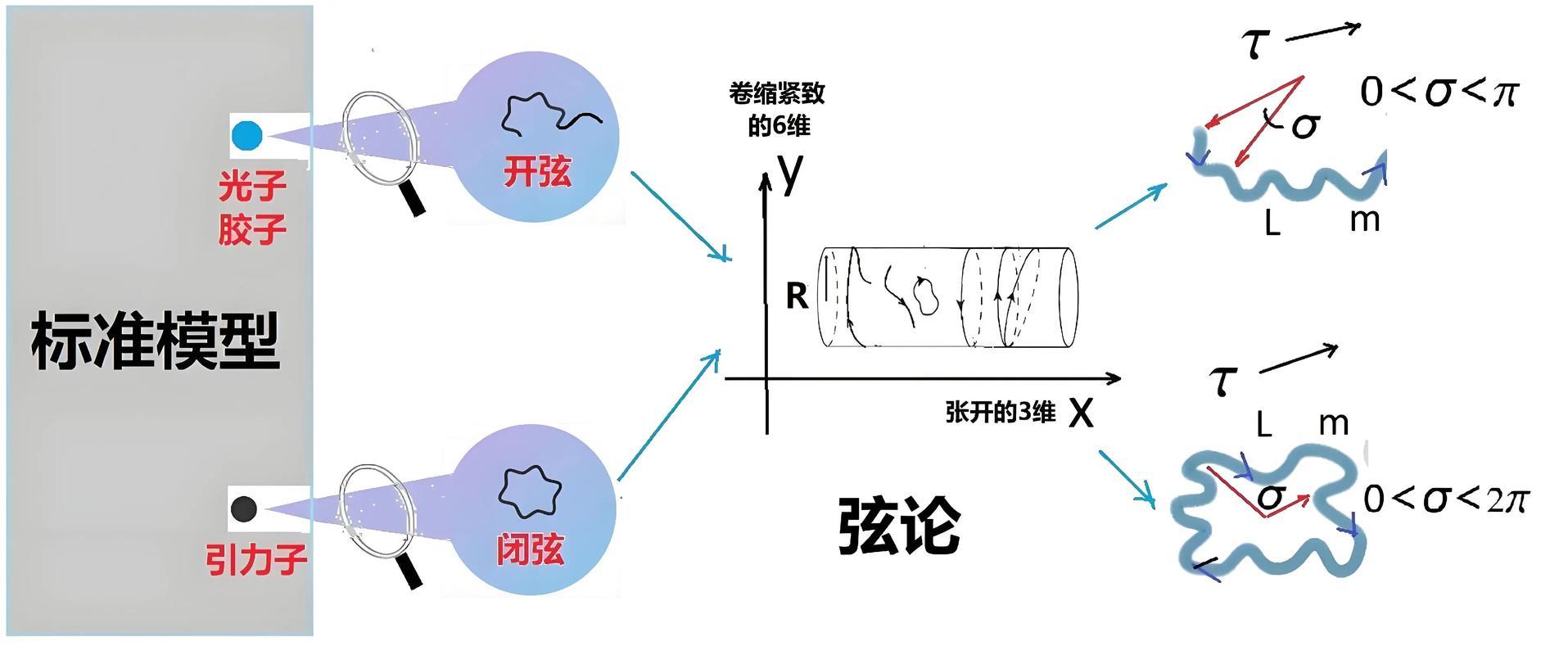

要理解“力的统一”为何成为科学界的核心命题,需先看清宇宙四大基本作用力的现状。除了引力与电磁力,还有强核力(维系原子核的稳定)和弱核力(主导放射性衰变)。20世纪后半叶,科学家已成功将电磁力、强核力与弱核力统一在“标准模型”框架下,通过量子场论解释了它们的作用机制——例如,电磁力通过光子传递,强核力通过胶子传递。然而,唯独引力始终无法融入这一体系,成为统一理论的“绊脚石”。

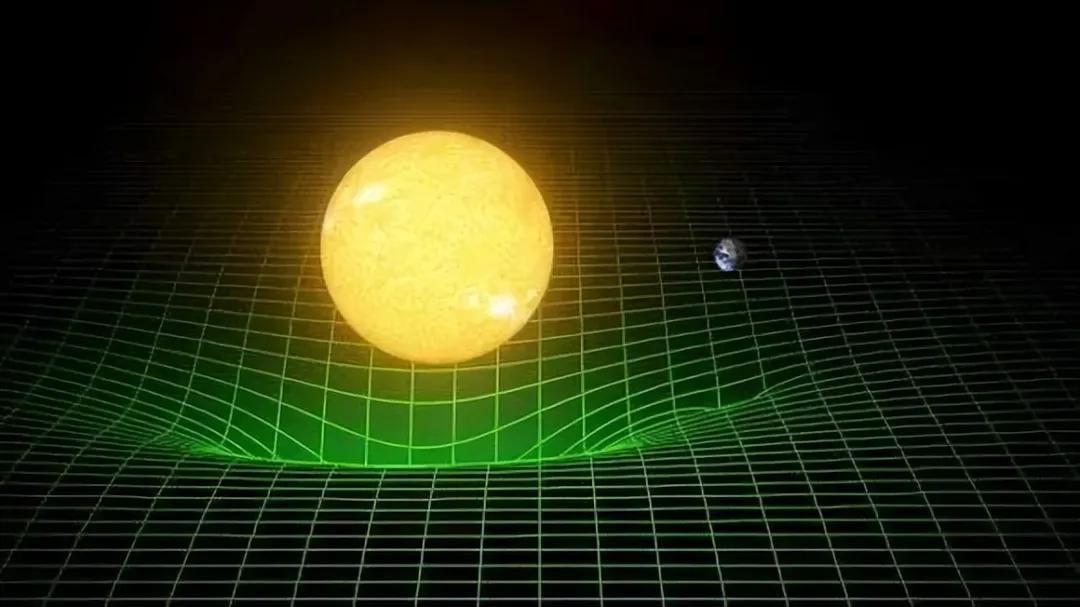

爱因斯坦是“统一之梦”的最早追逐者。在提出广义相对论(完美描述引力的理论)后,他便意识到:引力与电磁力分属不同的理论框架,似乎与宇宙的“简洁性”相悖。广义相对论认为,引力是时空弯曲的产物——质量会扭曲周围时空,物体沿弯曲时空的测地线运动,就像小球在凹陷的床单上滚动;而电磁力则遵循量子力学规律,通过粒子交换传递。爱因斯坦坚信,宇宙存在一套“终极理论”,能将两种力统一起来。于是,从1920年代起,他耗费30余年心血钻研“统一场论”,却始终未能突破。

爱因斯坦的困境,源于两种理论的“底层矛盾”。广义相对论描述的是宏观宇宙(如星系、黑洞),时空是连续、平滑的;而量子力学描述的是微观世界(如粒子、原子),存在“量子涨落”——时空在微观尺度下可能并非平滑,而是充满随机波动。当试图将引力纳入量子框架时,数学上会出现“无穷大”的矛盾。例如,计算引力子(假设中传递引力的粒子)相互作用时,结果会发散到无法解释,这意味着现有理论在微观引力领域完全失效。

现代科学为统一引力与电磁力提出了多种假说,却都面临重重挑战。最知名的是“弦理论”,它认为宇宙的基本单元不是粒子,而是“弦”——不同振动模式对应不同粒子,引力与电磁力可通过弦的振动统一解释。但弦理论需要10维或11维时空(除了我们能感知的4维时空,其余维度蜷缩在微观尺度),且目前无法通过实验验证,始终停留在理论层面。

另一方向是“圈量子引力理论”,它试图将广义相对论量子化,认为时空是由无数“量子圈”构成的离散结构,以此解决微观引力的无穷大问题。但这一理论目前仅能描述纯引力场景,无法融入电磁力等其他作用力,离统一目标仍很遥远。

如今,引力与电磁力的统一仍未看到明确曙光。科学家通过粒子对撞机(如LHC)寻找新粒子、通过引力波探测器捕捉时空涟漪,试图为统一理论寻找证据,但至今未有突破性发现。不过,正是这一难题,推动着人类对宇宙本质的探索不断深入——就像爱因斯坦曾说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”,而“统一引力与电磁力”的问题,或许将在未来某天,带领我们揭开宇宙的终极真相。