近期,几张在网络上流传的卫星图引发了广泛关注。图中,一个形似航母舰岛的巨大水泥模型矗立其间,尤为引人注目的是,它竟然配备了烟囱。这一细节几乎明确指向,下一艘航母可能仍将采用常规动力。与此同时,关于南北两个造船厂同时开工建造四号舰和五号舰的传闻甚嚣尘上,难道我国真的要同时启动两艘航母的建造工程?这背后究竟隐藏着怎样的战略考量?

要洞悉未来航母的发展方向,我们首先需要理解福建舰的定位。福建舰并非终点,而更像是一张“准考证”,它标志着我国已经掌握了电磁弹射和八万吨级航母的核心技术。从辽宁舰、山东舰的滑跃起飞,到能够弹射固定翼预警机的大平板设计,我国航母技术实现了跨越式发展。然而,任何技术的飞跃都需要经过磨合与验证,福建舰正是承担这一重任的关键平台,它为我国航母技术的成熟与人才的培养提供了宝贵经验。

回顾历史,美国航母的发展也经历了类似的阶段。从小鹰级这种八万吨级的常规动力航母,到尼米兹级和福特级这些十万吨以上的核动力巨兽,美国航母同样是在不断摸索中前行。福建舰在某种程度上类似于美国的小鹰级,它承担着承前启后的重任,为未来的“海上霸主”铺平道路。国外分析机构对福建舰的细节进行挑剔,如指出其只有两部升降机、调度效率不如美国航母的三部等,但这些都是以“成品”标准来要求一个“过渡品”的表现。

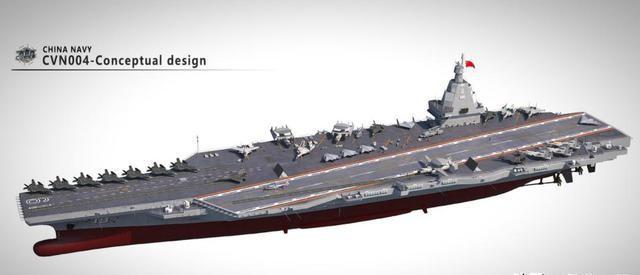

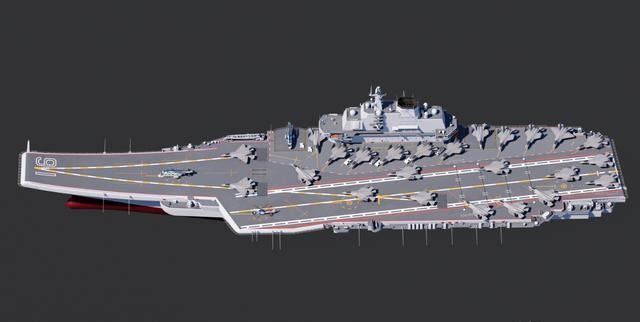

如果南北同时开工的说法属实,那么这将是一种极具战略眼光的“快步走”策略。四号舰,即那个带有烟囱的水泥模型所预示的,很可能是一艘福建舰的“终极魔改版”。其吨位可能会放大至接近十万吨,并补齐福建舰上可能存在的短板,如增加一部升降机、优化甲板布局等,使其成为一艘性能顶尖的常规动力航母,堪称“东亚版福特级”。

这艘“四号舰”的任务是利用最成熟、最稳妥的技术,尽快形成战斗力,以填补我国航母数量的缺口。其动力系统可能采用常规蒸汽轮机,建造难度和成本相对可控,能够在短时间内投入使用,为海军增添一份底气。

而五号舰,才是真正的重头戏,它代表着我国对未来海洋的终极想象。一旦动工,五号舰必然采用核动力,且吨位很可能冲至十二万吨级。为何如此?因为其核心任务已经转变,不再仅仅是为歼-15或歼-35等现有机型准备,而是为未来的第六代战斗机量身打造。

“未来的航母不是为今天造的,而是为三十年后的六代机准备的。甲板不够大、电不够用,那就等于造了一堆废铁。”这句话深刻揭示了未来航母的发展方向。六代机将更重、更快、更耗电,对起降和维护空间的要求也完全不同。这意味着航母的甲板需要更大、机库需要更宽敞、弹射器的功率需要更足。更重要的是,未来的激光武器、电磁炮等新概念装备都是“吃电大户”,常规动力根本无法满足需求,只有核动力才能提供近乎无限的能源。

如果同时建造四号舰和五号舰,那么逻辑就非常清晰了。四号舰求稳,是对现有技术的总结和完善,目标是快速形成战斗力;五号舰求新,是对未来技术的探索和引领,目标是占据下一个三十年的制高点。一个负责当下,一个着眼未来,两条腿走路,既保证了手头有牌可打,又不耽误我们去摸下一张王牌。

当然,还有一种可能是“南北开工”只是烟雾弹,我国目前只专注于建造一艘航母,即四号舰。如果情况如此,那么这艘四号舰的定位就必须重新评估了。它不可能再是福建舰的放大改良版,而必须一步到位,直接采用核动力和十二万吨的体格。

原因很简单,时间不等人。据传,我国的六代机原型已经上天,预计2030年代就能服役。如果现在再花七八年时间去造一艘常规动力航母,等它形成战斗力的时候,六代机都已经出来了。到时候发现新航母的甲板停不下新飞机,或者电磁弹射器功率不够,那可就成了天大的笑话。航母一用就是五十年,设计时必须有足够的提前量,为未来三十年的技术升级留足空间。

“一个稳扎稳打,把福建舰的技术吃透;另一个大胆跃进,直接对标未来,这就是最高明的‘双保险’策略。”这句话深刻揭示了我国航母发展的智慧。

回头看看美国,他们现在也面临着类似的挑战。福特级航母虽然强大,但它的设计定型于二十一世纪初,当时谁也想不到今天的六代机会是这个样子。现在的福特级要去兼容未来的新飞机和新武器,同样面临着甲板空间紧张、供电能力触顶的尴尬。后续批次的福特级航母必然也要进行脱胎换骨的重大升级,否则就会被时代淘汰。

无论是四号舰还是五号舰,也无论是一艘还是两艘同时建造,都指向了一个清晰的方向,那就是更大、更强、核动力。福建舰的下水只是拉开了这场大戏的序幕,真正的精彩还在后面。这些在网络上流传的各种猜测就像拼图的碎片,虽然零散但已经足够我们窥见未来的轮廓了。