清晨七点,家住上海虹口76岁的李阿姨,像往常一样为老伴做着早餐。谁也没想到,几分钟后,她突然握不住锅铲,继而脸色惨白倒在地上。经过紧急送医,医生诊断为急性脑梗死。但让家人疑惑的是,李阿姨既不抽烟也不酗酒,平日里作息规律,怎么还是“中招”了?

同样的故事一年发生在成千上万个中国普通家庭中。据国家卫健委统计,我国每年脑梗死新发病例超过250万,其中中老年人占绝大多数。脑梗,真的毫无征兆吗?有没有什么“前兆”可循?又有哪些人危险系数更高?

最近,上海交通大学医学院组成专家团队,对503名脑梗死患者进行了系统解剖与大数据分析。结论让人不寒而栗——多数脑梗并非“天降横祸”,甚至有明显“信号”。研究团队在参与者中发现,易患脑梗的人群往往有6大共性,而且这些特征,其实就潜伏在我们日常的生活、饮食、体检指标中。尤其是第4点,极易被大家忽视。

今天这篇文章,我们就用权威数据与真实故事,深入解析脑梗高危人群的6大共性,并教您如何早发现、早预防,守护血管“生命线”。或许,改变从今天一顿早餐、一小时习惯开始,还来得及。

脑梗真的是“突然袭击”吗?用科学给你解答

不少患者家属面对脑梗的突发总是充满迷茫——“他明明前一天还好好的,怎么会突然晕倒?”其实,脑梗更像是一场长达数年甚至十几年的“血管拉锯战”,只是危险最终在某个时刻集中爆发。

上海交大团队通过解剖500名脑梗身故者,结合既往健康档案和血液、影像学检查,发现90%以上的患者在发病前,早已出现了多种“危险信号”:

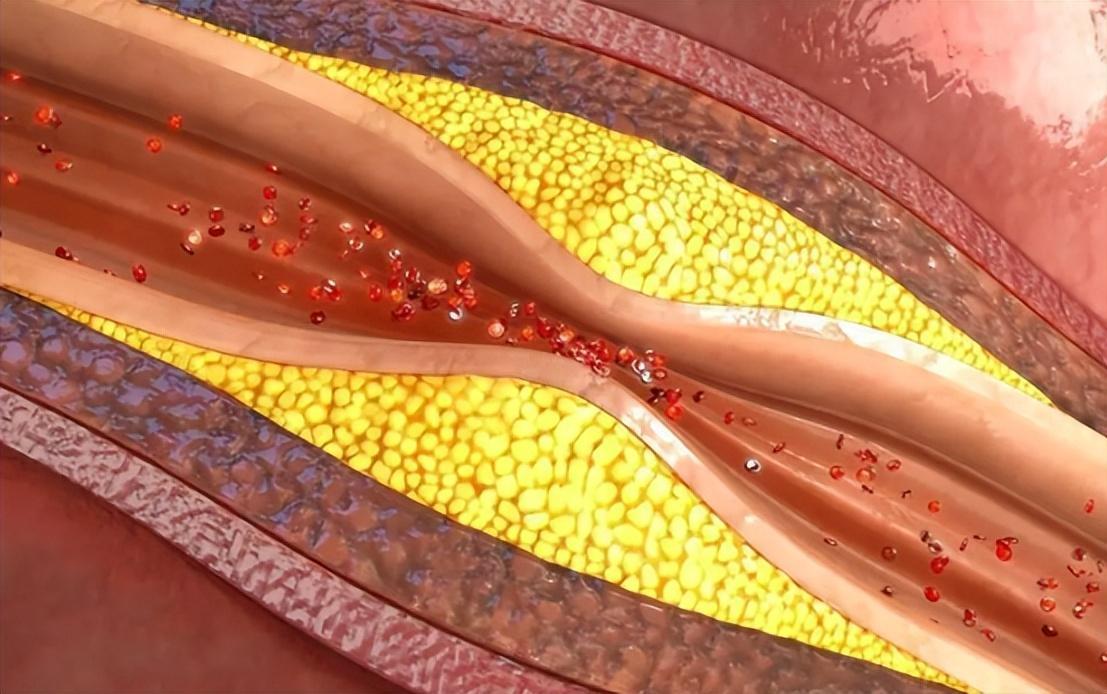

血管壁普遍存在不同程度的动脉粥样硬化斑块,有的甚至有严重钙化。

大量病例在发病前1-3年内,体检就已多项指标异常,包括血糖、血脂等。

深入溯源,患者的饮食、起居、家族史中,均可见“高危轨迹”。

脑梗的形成机制也被反复验证:动脉内壁如同水管,长期高压、高脂、高糖的刺激下逐渐沉积“垃圾”(斑块),一旦斑块破裂或脱落,血栓就像“塞子”堵住血流,导致脑部局部缺血、坏死,轻则偏瘫失语,重则危及生命。

所以,所谓的“突然”,其实都是源于“积累”。

易患脑梗的人,通常有这6大共性(尤其是第4点)

上海交通大学医学院在解剖和数据分析中惊奇发现,绝大多数脑梗死患者具备以下6大生活及生理共性。简言之——这些因素的堆叠,极大增加了大脑血管的负担。

共性一:长期高血压未规范控制

数据显示,76.8%的脑梗死患者在生前有高血压史,但大部分人血压管理不到位或者自以为“靠感觉用药”。长时间高压损伤血管内皮,加剧动脉硬化,埋下血管闭塞隐患。

共性二:血糖、血脂异常——隐秘的“慢刀”

约62.5%的病例合并糖尿病或血脂紊乱。糖尿病、高胆固醇会加速血管内斑块形成和损伤,尤其是餐后血糖波动大的患者,危险系数指数级提升。

共性三:吸烟、长期大量饮酒史

几乎有一半脑梗患者具备烟龄>15年或饮酒>10年史。烟酒刺激能加重动脉粥样硬化和血管痉挛,让本就脆弱的血管更易发生闭塞。

共性四:缺乏运动+过度肥胖

值得警觉的是,53.1%的脑梗案例为日均步行不足2000步、BMI≥28的中老年人。缺乏运动,血液循环减慢;肥胖本身更是高危信号。

共性五:家族中有人患心脑血管病

调查中,约31.2%的脑梗患者一、二级亲属中有类似疾病史。遗传易感+同质化生活习惯,是危险的“双保险”。

共性六:长期高盐饮食与情绪慢性紧张

相比普通人,脑梗死者日均钠摄入量比正常上限高出22.7%;生前常有睡眠障碍、焦虑等情绪困扰。高盐加重血压,情绪紊乱影响神经—内分泌稳态,均会增加脑梗风险。

坚持健康习惯,给大脑血管“减负”有诀窍

与其等危险降临,不如日常防护未雨绸缪。结合最新版《中国脑血管健康指南》和上海交大研究结论,给大家提6条可操作建议:

第一,血压、血糖、血脂“三驾马车”监控。

每年至少两次体检,有异常积极服药+生活干预,避免随意停药。

第二,养成每天适量运动(如快走30-45分钟)的习惯。

运动能有效降低脑梗风险约27%,肥胖人群更应循序渐进,量力而行。

第三,餐饮以清淡为主,严控高盐高油。

建议每日盐摄入量不超5克,多菜少肉,优选橄榄油、亚麻油代替动物油脂。高血糖者控制主食分量。

第四,尽早戒烟限酒。

每减少1年烟龄,脑梗风险就有望下降8%-15%,即便老烟枪也要逐步减量。

第五,学会压力管理。

定期转移注意,多参加社交、兴趣活动。晚间可用冥想、听舒缓音乐等方法改善睡眠。

第六,家族中有病例者,更要警觉。

建议做血管彩超、心电图等专项筛查,积极与医生沟通,争取早筛早防。

脑梗并非天降横祸,它往往与生活点滴息息相关。只要从现在开始,改善饮食,坚持运动,规范管理血压、血糖、血脂,适度减压,就能大幅降低风险,让大脑血管更“年轻”。

但需要提醒的是,文章所提建议为健康普及,不代表个体医学诊断和全部干预标准。如果发现身体异常或疑似危险因素,一定要及时前往当地正规医院就诊,由医生根据个人情况定制治疗与预防方案。每个人的身体状况和遗传基础不同,最终能否达到理想防护效果,仍需结合医疗检查与个性化调理。

健康如同织布,日积月累才结实牢靠。希望每位朋友都能未病先防,“护脑如护命”,让悲剧远离家门。