1949年春,当百万雄师准备横渡长江时,一个败军之将正在江南悄悄编织着他的复仇计划。

胡琏用了不到半年时间,从6000残兵败将扩军到10万大军。如果渡江战役再晚几个月,历史可能要重写。

双堆集突围后的绝地重生

1948年12月15日夜,安徽双堆集。

炮火连天,硝烟弥漫,第十二兵团司令黄维已经绝望了,但副司令胡琏还在做最后的挣扎。

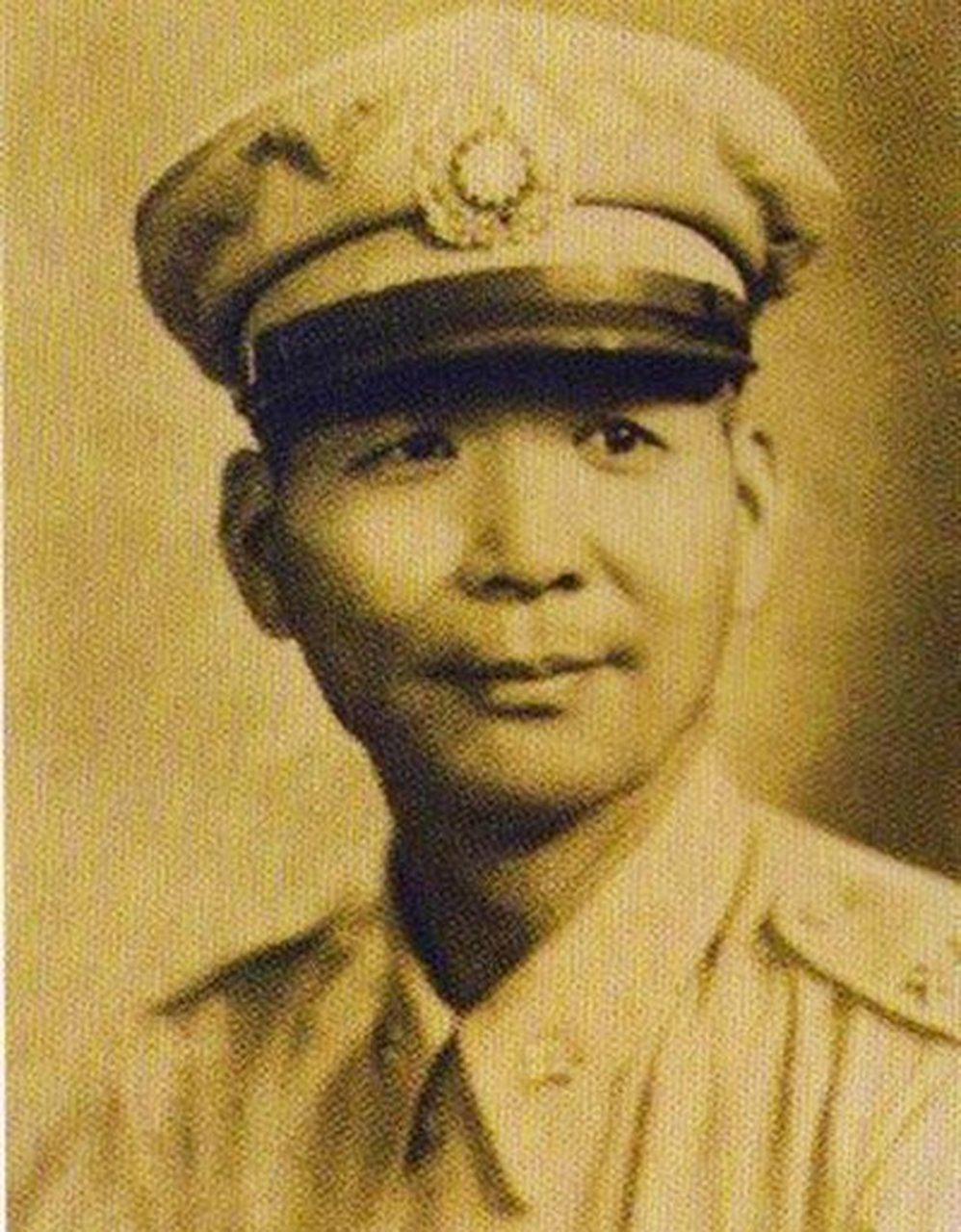

这个陕西华县出身的黄埔四期生,眼看着自己苦心经营多年的十八军即将全军覆没。他提前向医务兵要了大量安眠药,准备在突围失败时服毒自尽。

午夜时分,胡琏跳上一辆坦克,坦克轰鸣着冲向解放军的包围圈。车上爬满了想要逃命的国民党官兵,胡琏竟然用机枪把这些人扫下车。

黄维心太软,做不出这种事,所以黄维被俘了,胡琏逃出来了。

这就是战争的残酷,命运从来不眷顾心软的人。

胡琏带着仅存的6000多残兵败将,灰头土脸地逃到了南京,十八军这支国民党五大主力之一,就这样在淮海战役中灰飞烟灭。

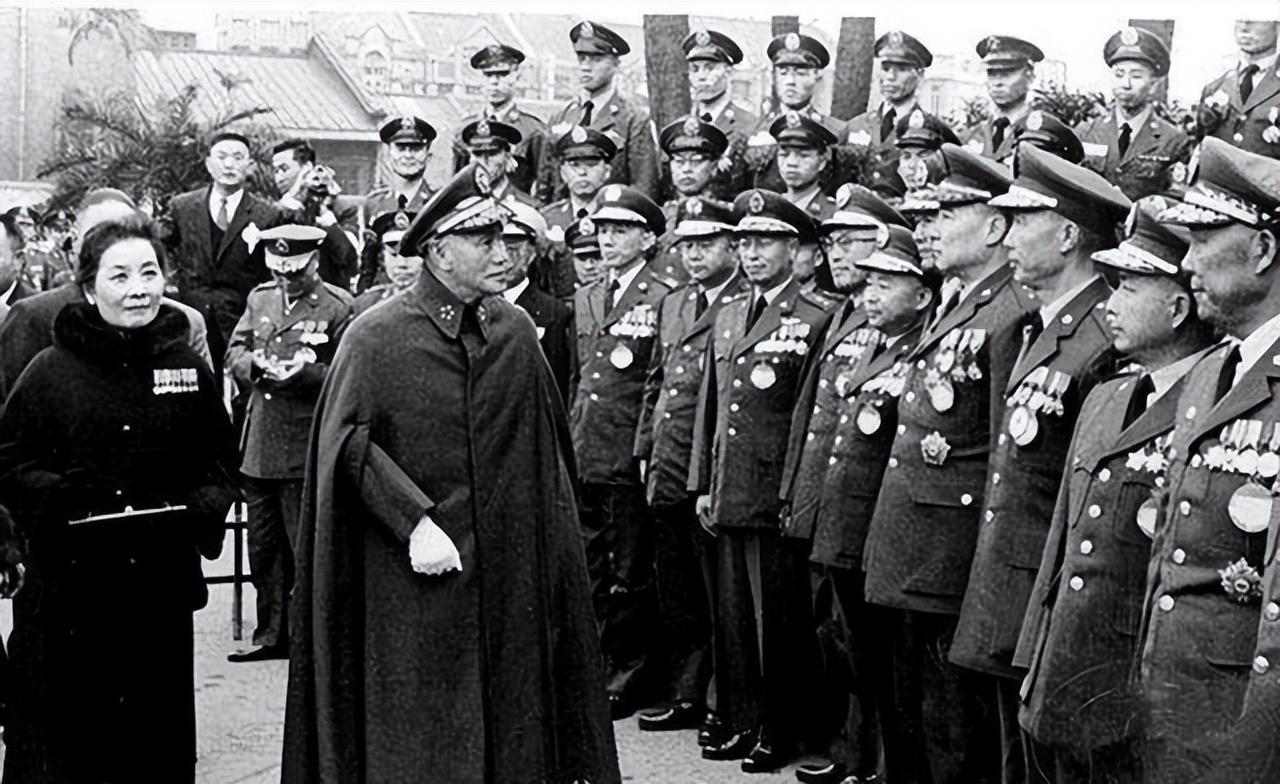

蒋介石看到胡琏,眼中闪过一丝复杂的神色,这个人能从十万大军的包围圈里杀出来,绝对不是普通角色。

1949年2月,国防部的任命书下来了,胡琏担任第二编练司令部司令。

主要任务是收集从长江以北溃败南逃的官兵,重新编练成军,说白了,就是收拾残局。

胡琏选择了江西南城作为司令部驻地,这个选择很聪明。

南城地处赣东南,三面环山,一面临水,进可攻,退可守。更重要的是,江西省主席方天是陈诚的老部下,愿意全力支持胡琏的重建工作。

到2月底,胡琏已经收容了8000多人,这些人大多是从华北战场败退下来的散兵游勇,军心涣散,士气低落。

胡琏知道,要想重新站起来,必须从整顿军纪开始。

他把所有军官集中起来,进行了一个月的强化训练。白天练操,晚上学习,谁敢偷懒,立即军法处置。

一个多月下来,这支队伍的精神面貌焕然一新。

抢在渡江前的疯狂扩军

1949年4月20日晚,百万雄师强渡长江的消息传到了南城。

胡琏站在司令部的作战室里,盯着墙上的军事地图,眉头紧锁。

他比任何人都清楚,解放军一旦渡过长江,国民党的末日就到了,留给他重建军队的时间,已经不多了。

4月21日,渡江战役正式打响,就在这一天,第二编练司令部改编为第十二兵团。

胡琏终于当上了兵团司令。

但这个司令当得并不轻松,名义上辖四个军,实际上能打仗的不到两万人。

胡琏开始了他军事生涯中最疯狂的一次扩军行动。

他想起了唐朝的府兵制,每甲十二户,共推一丁入伍。这个办法在一千多年前管用,现在照样管用。

胡琏派出大批军官,深入赣南闽西的每一个村庄。

"共产党要来了,不想当亡国奴的,跟我们走!"

这套说辞在当时还真有市场,不少年轻人被忽悠着参了军。

更狠的是,胡琏还利用清剿"土共"的名义,强制征兵。

你说你是良民?可以,拿出证明来,拿不出证明的,一律按"土共嫌疑"处理,要么枪毙,要么参军。

大部分人选择了参军。

短短一个月,第十二兵团的兵力就从两万激增到五万。

但胡琏还不满足,他知道,人数多不等于战斗力强。

这些新兵蛋子,大多连枪都不会开,怎么办?

胡琏采用了"以老带新"的训练模式,每个老兵负责训练十个新兵。

白天训练,晚上讲课。讲什么?讲共产党如何残暴,讲国民政府如何英明。

这套政治洗脑配合军事训练,效果出奇地好。

到5月中旬南城解放前,第十二兵团已经有了七万多人。

胡琏用三个月时间,把一支残军扩充了十倍。

江南保卫战的关键几个月

5月17日,南城城头红旗飘扬。

胡琏知道,在江西已经待不下去了,他必须找到新的落脚点。

闽西成了他的选择。

从江西到福建,从福建到广东,胡琏开始了他的"移动防御"。

这不是逃跑,这是战略转移,胡琏给自己的部下这样解释。

事实上,这确实是一次成功的战略转移。

6月底,当第十二兵团被压缩在广昌、石城一带时,胡琏的口袋里只剩下十条黄金。

军费没了,粮食断了,弹药也所剩无几。

任何一支军队到了这个地步,都该崩溃了。

但第十二兵团没有。

胡琏把十条黄金分给了军师长,每人一条,剩下三条,送给家属,让她们先去台湾避难。

"各部队每人每日由县府供应铜板5枚,作为菜金"。

就靠着这每天5个铜板的菜金,十二兵团竟然撑了下来。

更令人惊讶的是,部队不但没有溃散,士气反而更加高涨。

胡琏到底用了什么魔法?

因为他给了这些人活下去的希望。

"我们现在是在逆境中,但逆境是暂时的",胡琏在军官会议上说,"只要我们能坚持到台湾,就还有翻身的机会"。

7月14日,第十二兵团开始向广东转移。

这一天,中央军委发出了围歼胡琏的密令,但胡琏已经走了。

他总是比解放军快一步。

在广东潮汕地区,胡琏进行了他最后一次大规模扩军。

这次扩军的手段更加简单粗暴,抓壮丁。

潮汕、普宁地区的青壮年男子,大批被强制征入军队。

你不想去?那就把你当"通共"处理。

在那个特殊年代,这顶帽子谁也戴不起。

到9月初撤往金门前,第十二兵团已经号称拥兵十万。

从6000残兵到10万大军,胡琏用了不到七个月时间。

这个扩军速度,在中国军事史上都是罕见的。

金门保卫战:扩军成果的最终检验

1949年10月24日夜,金门海面上白帆点点。

解放军第十兵团的9000多名将士,乘坐木帆船向金门发起进攻。

他们以为金门岛上只有李良荣的第二十二兵团两万多人。

他们不知道,胡琏的第十二兵团也在岛上。

更不知道,这支部队已经从当初的6000残兵,扩充到了数万人马。

25日凌晨,解放军成功抢滩登陆。

战斗打得异常激烈,解放军的战斗意志令人敬佩,即使在绝境中也不投降。

但兵力对比已经发生了根本性变化。

原本以为的1比1,实际上变成了1比4。

26日上午,胡琏终于赶到了金门。他原本应该更早到达,但民裕轮的船长因为不熟悉金门海况,加上风浪太大,一直不敢靠岸。

胡琏接过指挥权后,立即组织了全面反击。

第十八军、第十九军,这些在大陆失去的番号,在金门重新焕发了活力。

27日上午10时,古宁头战役正式结束。

解放军9086名将士,除被俘约5000人外,其余全部阵亡。

这是解放军在解放战争中遭受的最严重损失。

胡琏用他的扩军成果,证明了自己的军事才能。

12月1日,第十二兵团就地改组为金门防卫司令部。

胡琏成为第一任司令官。

从双堆集的败军之将,到金门的"常胜将军",胡琏用了不到一年时间完成了这个华丽转身。

如果渡江战役再晚几个月,如果胡琏有更多时间扩军整训,金门战役的结果可能完全不同。

在那个风云变幻的年代,时间就是一切。

胡琏抓住了时间,所以他成功了。

解放军抢在了时间前面,所以大陆解放了。

这就是1949年的中国,分秒必争,成败在此一举。