1972年2月,尼克松的专机降落在北京首都机场,全球目光聚焦于此。这位美国总统以“破冰者”姿态开启中美关系正常化进程,不仅改写了冷战格局,更被西方媒体誉为“世纪外交突破”。然而,二十余年后,尼克松在回忆录中坦言:“访华是我最复杂的决策之一,中国没有按照我们的剧本演出。”这场看似双赢的外交博弈,实则暗藏惊心动魄的战略较量。

当西方学者普遍认为中国“联美抗苏”是迫于苏联压力时,历史档案揭示了截然不同的真相。1969年珍宝岛冲突后,中苏边境虽剑拔弩张,但毛泽东明确指示:“要准备打大仗,但决不依赖外援。”这种战略定力体现在两个关键决策上:一是拒绝苏联提出的联合舰队计划,二是坚持自主研发核武器。正如基辛格在回忆录中惊叹:“中国领导人展现出的独立自主意识,完全颠覆了西方对社会主义阵营的认知。”

毛泽东的“三个世界”理论更彰显其战略远见。1974年联合国大会上,中国代表团首次系统阐述这一理论,将美苏定义为第一世界,欧美日等发达国家为第二世界,亚非拉发展中国家为第三世界。这种划分不仅为外交布局提供理论支撑,更暗含对尼克松政府“越顶外交”的预判——当美国试图通过接触中国制衡苏联时,毛泽东早已构建起超越阵营对抗的外交新范式。

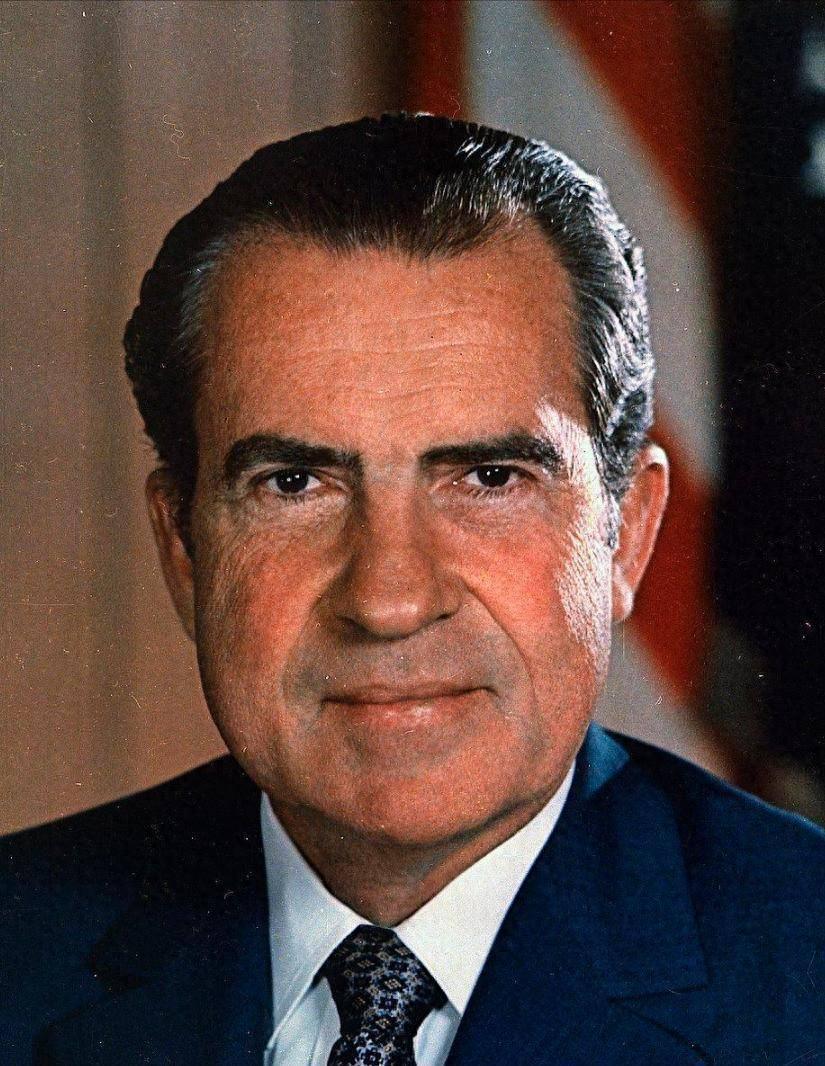

尼克松政府为访华设计了精密的“三步走”策略:第一步通过巴基斯坦渠道释放善意,第二步在罗马尼亚峰会制造偶遇,第三步由基辛格秘密访华铺垫。这种“迂回战术”背后,隐藏着三个战略目标:分化中苏同盟、遏制中国对越援助、削弱中国在第三世界的影响力。然而,毛泽东以“公开外交”彻底打破了美国的算盘。

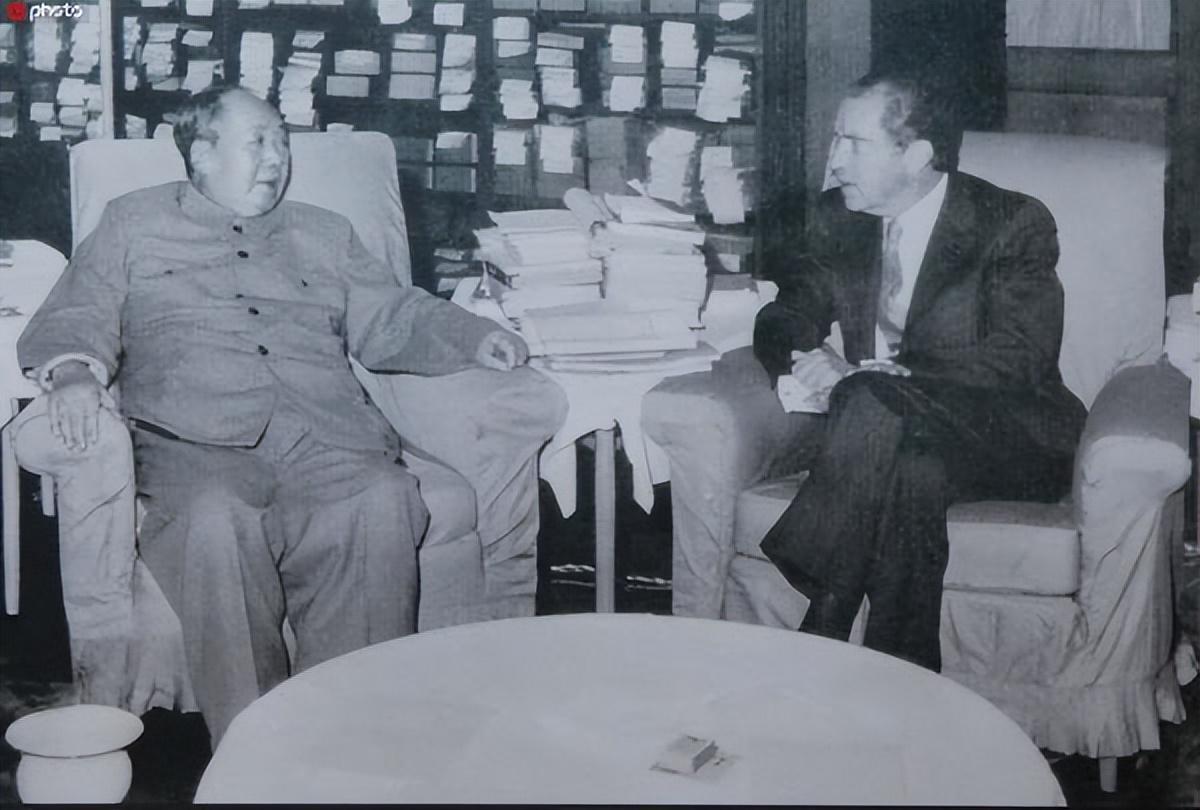

在人民大会堂的首次会晤中,毛泽东直截了当地指出:“现在美国记者说我们搞‘三角关系’,我们要告诉全世界,中国反对霸权主义,也反对任何国家搞霸权。”这种公开表态,既堵住了苏联“中美国”的离间计,也向第三世界国家传递明确信号:中国不会因改善中美关系而改变外交立场。最终签署的《上海公报》中,美国不得不承认“各国有权选择自己的社会制度”,这种表述在冷战时期堪称突破性进展。

尼克松政府原本设想通过接触实现三个目标:停止中国对越援助、拉拢中国制衡苏联、削弱中国在第三世界的影响力。但历史的发展完全出乎美国预料:1975年越南统一战争中,中国继续向北越提供价值20亿美元的援助;1979年中美建交公报中,美国不得不承认“台湾是中国的一部分”;1971年中国恢复联合国席位时,获得76张赞成票中的71票,其中多数来自第三世界国家。

这种战略反制的效果在1973年第四次不结盟运动首脑会议上达到高潮。当美国试图通过经济援助拉拢发展中国家时,中国代表团提出的“建立国际经济新秩序”倡议获得广泛响应。基辛格不得不承认:“中国用最经济的手段,获得了最大的外交回报。”这种“四两拨千斤”的外交智慧,正是毛泽东“三个世界”理论的实践成果。

1994年尼克松在临终前出版的《超越和平》中写道:“我们设计了一个理想的框架,但中国领导人用他们的方式重新定义了规则。”这种“后悔”背后,折射出西方战略思维的根本局限——试图用零和博弈的视角解读中国外交,却忽视了中华文明“和而不同”的深层智慧。

今天的国际格局中,中美博弈的复杂性远超1970年代。但毛泽东留下的战略遗产依然具有现实启示:在构建人类命运共同体的进程中,中国既不需要“联美抗俄”的临时组合,也不追求“中美国”的霸权替代,而是坚持走和平发展道路,这种战略定力正是破解各种“陷阱”的根本保障。

信息来源:红歌会网、百科—尼克松访华