对初到德国的人来说,落地后往往面临一个意想不到的“下马威”——一封突如其来的账单。好不容易在陌生城市安顿下来,信箱里却悄然出现了一个陌生信封。

拆开一看,既非房租催缴,也非水电通知,而是“广播电视费”缴费单。

更令人困惑的是,即便家中从未有过电视或收音机的踪影,这笔费用也似乎无法避免。

德国这波强制收取广播电视费的操作,不仅让外国人感到难以理解,就连土生土长的德国人也怨声载道,这些年还闹出了不少让人哭笑不得的荒唐事。

德国的广播电视费,并非基于实际使用量的服务费,而更像是一种“居住税”。

这一规矩的历史可追溯至1923年,当时称为“收音机使用费”,仅向拥有收音机的家庭收取。

到了1950年代,随着电视的普及,收费范围扩大至拥有电视的家庭。那时,若能证明家中无电视,或许还能免于缴费。

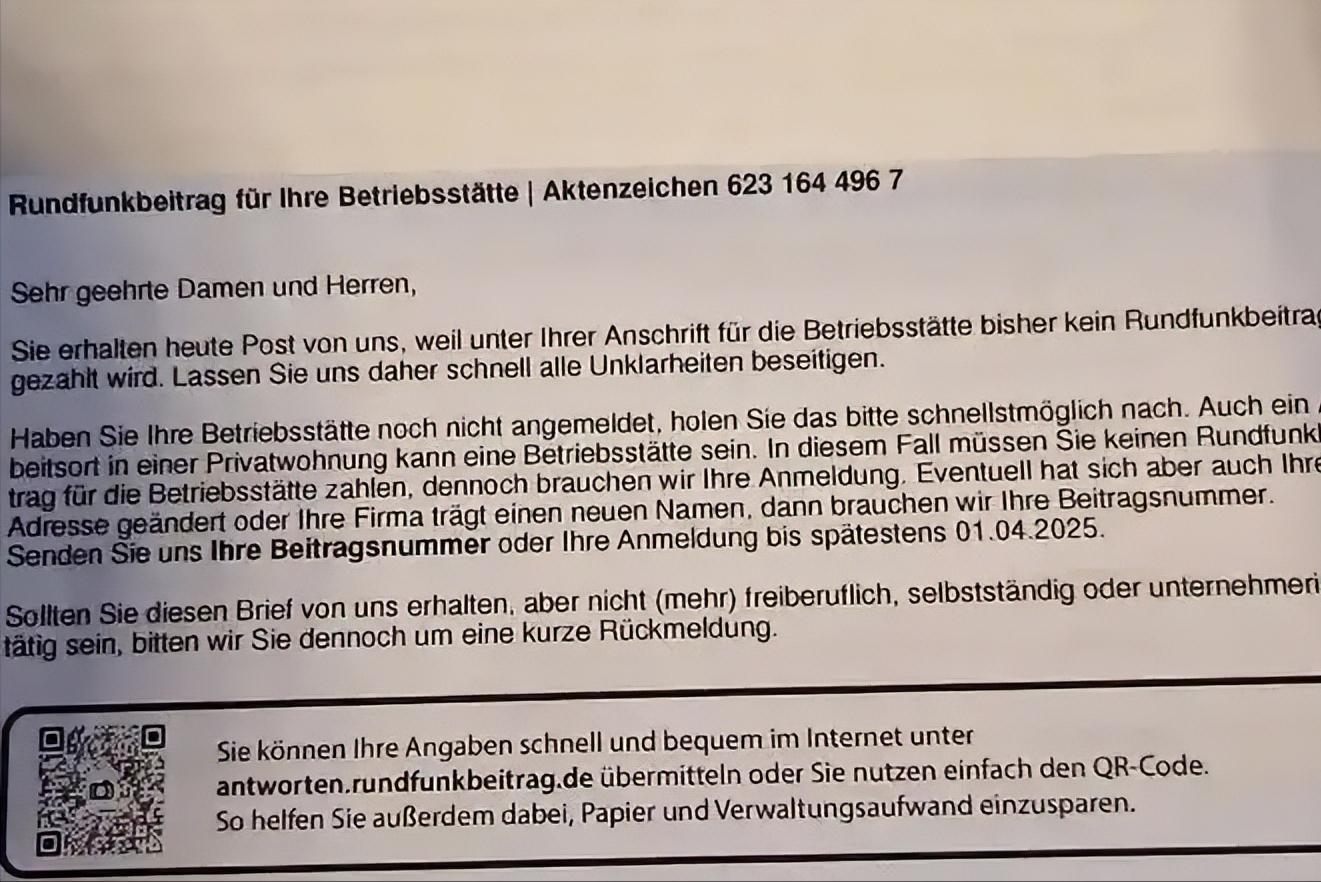

但2013年成了关键转折点,收费规则彻底“一刀切”,从“按设备”改为“按家庭”收费。

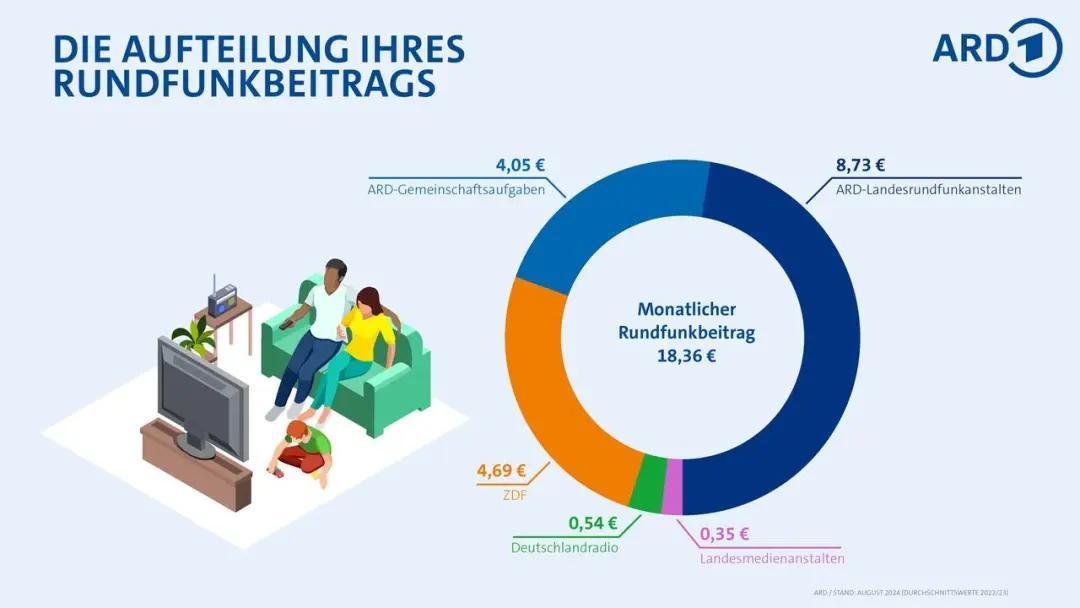

无论家中是否有电视、收音机,甚至网络,只要是独立居住的家庭,每月就需缴纳18.36欧元,一年下来便是220欧元,折合人民币一千六百多块。

对普通家庭而言,这虽非巨款,却也非心甘情愿之举。

更令人无奈的是收费机构的“双标效率”。在德国办理政府业务,如居留证、申请福利,往往需填写大量表格,排队等待审批,少则一周,多则数月。

然而,电视费账单却迅速无比,刚在市政厅登记完住址,不出几日,缴费通知便已寄至信箱。

为“精准找人”,机构还会通过第三方信息交易商收集数据,无论是网上抽奖的登记信息、公开的客户地址,还是商家的会员资料,只要能获取新名字、新地址,便先寄账单再说,简直是“宁可错杀一千,绝不放过一个”。

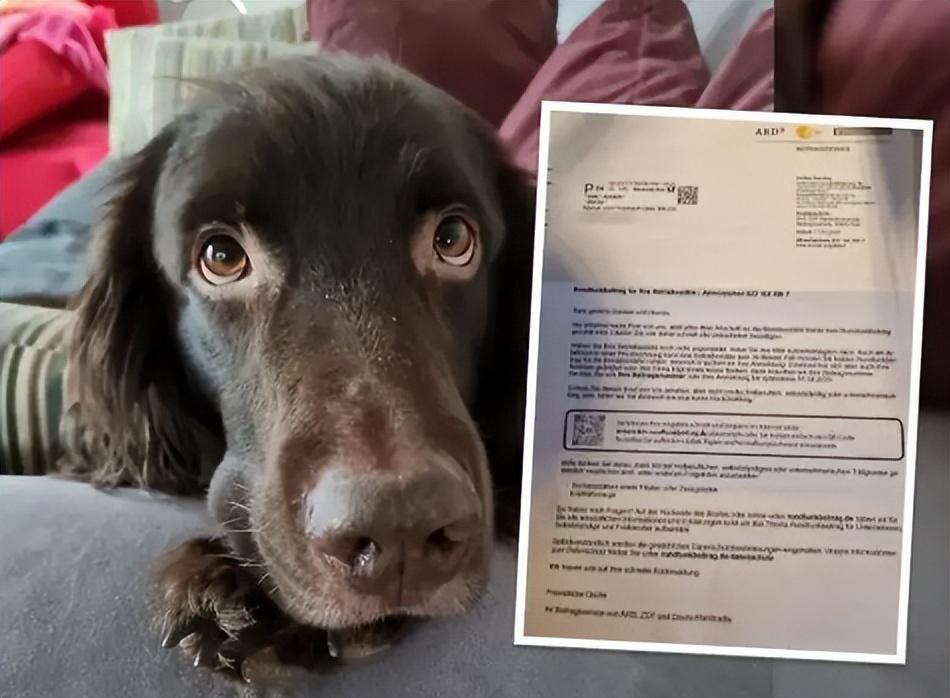

此前,还曾发生过一起令人捧腹的乌龙事件。一只种公犬竟收到了电视费催缴信,信中写道:“您至今尚未缴纳电视费”。

狗主人拿着信哭笑不得,后来才得知,因这只名为Nanuk的种公犬血统纯正,拥有专属网站,并登记了主人的地址,这份信息被第三方交易商卖给了收费机构。

“它连字都看不懂,怎么可能看电视?更别说缴费了。”最终,收费机构出面澄清,称这是信息收集失误,无需缴费。

然而,这样的“失误”却恰恰暴露了收费信息管理的粗糙。

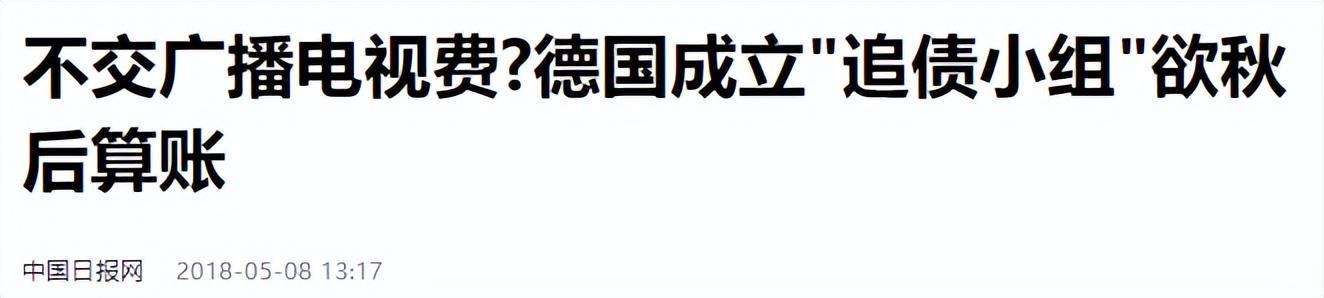

若有人觉得“这钱收得没道理”,想硬气点拒缴,那后果可比想象中严重得多。

收费机构的催缴流程环环相扣,几乎不给人“耍赖”的空间。一开始,你会收到第一封催缴信,上面写着欠费金额和缴费期限。

若未当回事,第二封、第三封催缴信会陆续寄来,语气一次比一次严厉。若仍不交,机构便会动用“硬手段”。

若你有尚未结算的退税金额,会被直接扣除用来抵缴电视费。若没退税可扣,便会收到法院的执行通知,司法机关会正式介入。

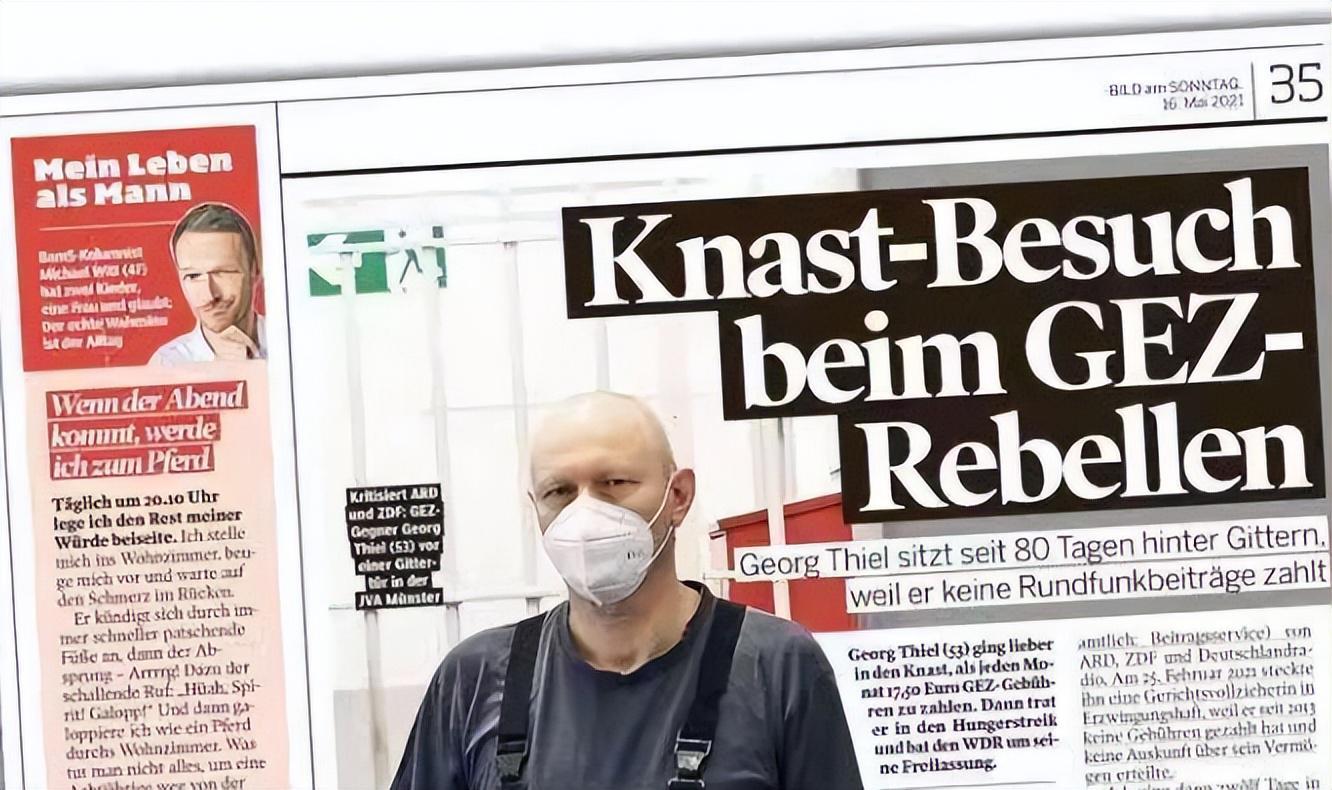

2021年,便发生了两起令人印象深刻的案例。一个53岁的德国男子,因长期欠缴电视费,被法院裁定拘留四个月。

另一个54岁的男子乔治・泰尔情况更离谱。他从2013年收费规则改革后,就没交过一分钱电视费,理由也很实在:自己年收入只有1.4万欧元,可当地广播电台的老板年收入高达40万欧元。

“凭什么我要跟他交一样的钱?”泰尔家已经25年没买过电视,10年没用过收音机,根本用不上广播电视服务。“让我交这笔钱,跟抢钱有什么区别?”

可就算理由再充分,泰尔还是被警方拘留了130多天。

更麻烦的是,一旦因拒缴电视费被拘留,个人征信会留下永久黑点。在德国,征信记录直接影响找工作、租房子、申请贷款。有了黑点,找工作时雇主可能会拒绝录用,租房时房东会不愿意租,甚至连办信用卡都会被拒。

对想在德国长期生活的人来说,这笔电视费就算再冤枉,也只能捏着鼻子交。

大家之所以对电视费意见这么大,不光是因为“强制缴纳”,更因为“交了钱却没得到相应的服务”,性价比低到让人吐槽。

2020年,收费机构以“新冠疫情期间,民众更需要公正的媒体平台”为由,将每月电视费从17.5欧元涨到了18.36欧元,看似只涨了86欧分,一年却多交了10.32欧元。

可涨了钱,能看的频道却没有多少。普通居民能收到的免费频道,两只手都能数得过来,而且大多是新闻、纪录片和本地节目。想看热门的电影、体育赛事,还得额外花钱订阅付费频道。

等于交了“基础费”,想看点好内容还得再掏钱。

不少德国人吐槽,本土电视台的节目里满是偏见,尤其是涉及国际新闻时,立场倾向性特别明显。而且内容老套,缺乏新意,年轻人根本不爱看。家里的电视常年处于“吃灰”状态,却还得为它交每月18.36欧元的费用。

为了省钱,不少喜欢足球的德国人还想出了“奇招”:看央视转播的欧洲五大联赛。

虽然解说用的是中文,他们听不懂,但足球比赛看画面就能明白进程,进球、传球、犯规都一目了然。

“反正听不懂解说也不影响看球,还能省掉付费频道的钱,何乐而不为?”这成了不少德国球迷的无奈选择。

收费机构总说,这笔钱是“专款专用”。可在普通民众眼里,自己交的钱,却养着年薪40万欧元的电视台高管,真正用到“提升节目质量”上的钱少之又少。

这些年,不断有人向法院起诉,要求取消强制电视费。但德国联邦宪法法院多次裁定,广播电视费符合宪法规定。面对这样的结果,民众就算再不满,也只能继续交这笔“冤枉钱”。

毕竟,没人想因为几百欧元,赌上自己的征信和自由。